Сергей Токарев - Религия в истории народов мира

- Название:Религия в истории народов мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1963

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Токарев - Религия в истории народов мира краткое содержание

Религия в истории народов мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вообще в "желтошапочной" секте приобрела большое значение вера в перерожденцев — хубилганов: живые воплощения божеств. В каждом монастыре были свои перерожденцы, живые боги, будды или бодисатвы, культ которых привлекал массу верующих.

Тибетская иерократия

Светская власть в Тибете принадлежала, по крайней мере номинально, китайским императорам, а буддистские иерархи Тибета располагали первоначально лишь духовной властью, но авторитет их среди населения был велик. Минские императоры были слабы. В 1639-1640 гг. монгольский хан Гуши вмешался в тибетские дела и, убив местного князя, передал всю светскую власть в руки далай-ламы, пятого по счету перерожденца этого имени. Правда, с начала сильной Маньчжурской династии Китай снова распространил суверенную власть на Тибет, но фактически местная власть осталась в руках далай-ламы, точнее, в руках окружавших его верховных лам. В Тибете установилась иерократическая система — своеобразная форма феодально-крепостнического строя, где крупные феодалы-землевладельцы, духовные и светские, господствовали над массой бесправного крестьянства, а политическая власть сосредоточилась в руках буддистских иерархов.

Во главе этой иерархии стояли панчен-лама и далай-лама. Духовный ранг первого выше, ибо он считается перерожденцем Будды-Амитабы, а далай-лама — перерожденцем бодисатвы. Панчен-лама считается духовным отцом (духовником) далай-ламы. Но светская реальная власть принадлежала далай-ламе, и поэтому он был более известен и влиятелен в буддистском мире, да и в других странах, чем панчен-лама, удалившийся от земных дел. Резиденция далай-ламы — дворец-монастырь Потала в священном городе Лхасе; резиденция панчен-ламы — в монастыре Дашихлумбо, близ г. Шигатсе. После установления в Китае народной власти Тибет в 1951 г. по договору о мирном воссоединении вновь вошел в состав Китая. Активную роль в воссоединении сыграл панчен-лама, тогда как далай-лама, лишь уступая общим требованиям, был вынужден на это согласиться. Во главе местного правительства были оставлены оба иерарха, и народное правительство Китая признало религиозные традиции Тибета. Вся церковная организация была оставлена в полной неприкосновенности. Но далай-лама после поднятого крупными феодалами и ламами реакционного мятежа (март 1959 г.) бежал из страны.

Буддизм у монголов, бурят и калмыков

Тибет был центром дальнейшего распространения буддизма в соседние страны, где он служил тем же целям укрепления феодальной власти князей. В Монголию буддизм проник еще в эпоху Юаньской династии (при Хубилае), но при последующем феодальном разброде он потерял влияние. С конца XVI в. монгольские князья стали вновь его вводить, приглашали лам-проповедников из Тибета, строили монастыри. Вначале это делали только южномонгольские князья (Алтан-хан и др.), а потом и князья Северной Монголии (Халхи): тушету-хан Абатай первым из них основал в 1586 г. старейший в Халхе монастырь Эрдэни-цзу, потом было построено множество других монастырей. Монгольские буддисты старались обзавестись собственными перерожденцами-хубилганами (гыгэнами — святыми). Из них наибольшее влияние получили с XVII в. хубилганы Ургинского монастыря, особенно после ослабления Восточной Монголии в борьбе против западных монголов — ойратов и после подчинения Китаю (конец XVII в.). Ургинский хутухта (или богдо-гыгэн — великий святой) считался перерожденцем весьма чтимого буддистского ученого Даранаты. Его полный титул — Чжебцзун-дамба-хутухта. Святость его признавалась во всех северобуддистских странах, он считался третьим по достоинству иерархом после панчен-ламы и далай-ламы. После китайской революции 1911 г. ургинский хутухта (богдо-гыгэн) стал во главе государственной власти в Монголии, которая превратилась в такое же иерократитеское государство, как Тибет, Так было до 1921 г., когда со смертью последнего богдо-гыгэна в Монголии Народно-революционной партией была установлена народная республика.

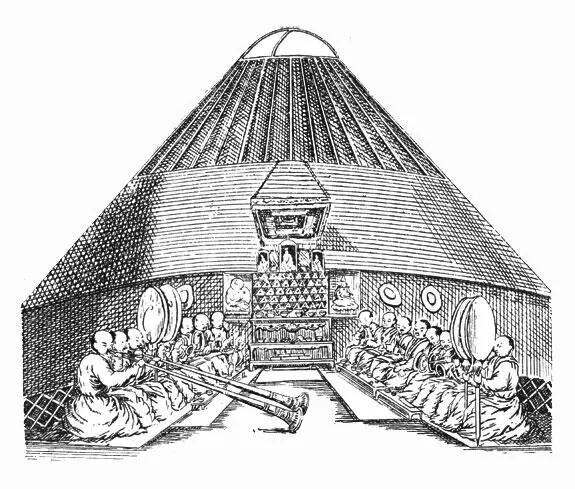

Буддистский храм в кочевой юрте калмыков, XVIII в. По рисунку П. Палласа

К началу XVII в. буддизм распространился и среди западных монголов, в том числе среди калмыков, откочевавших на Нижнюю Волгу. Об этом тоже старались главным образом князья. Из буддистских проповедников здесь особенно известен Зая-Пандита — создатель западно-монгольской письменности.

Среди бурят буддизм-ламаизм стал усиленно распространяться с начала XVIII в. Первый монастырь — Цугольский — был построен в 1711 г. В XIX в. число монастырей (дацанов) в Бурятии дошло до 34, количество лам исчислялось тысячами. Но буддизм распространился лишь в Восточной Бурятии — Забайкалье, где сильна была феодальная знать (нойоны); в Западную Бурятию, где сохранились крепкие патриархально-родовые пережитки, буддизм почти не проник, там не было для него почвы. Русское царское правительство после некоторых колебаний (ибо оно пыталось христианизировать народы Сибири) узаконило буддистскую церковь в Забайкалье. Чтобы ослабить ее связи с Монголией и Тибетом, Екатерина II создала даже должность верховного ламы — бандидо-хамбо-лама (1764 г.). Позже, в 1853 г., было издано особое "Положение о ламайском духовенстве в России".

Современный буддизм-ламаизм

Для всего северного буддизма Тибет является метрополией, заветной страной. Лхаса — священный город, куда отовсюду стекаются паломники-буддисты. Большинство населения этого города составляют монахи. Тибетский язык считается священным у всех северных буддистов, на нем написана обширная религиозная литература: Ганджур — в 108 томах и комментарии к нему — Данд-жур — в 225 томах. Во всех ламаистских монастырях, в Монголии и других районах, монахов обучают тибетскому языку и на нем изучается буддистская литература. Тибетские святыни чтятся и южными буддистами. Формы культа, установленные Цзонкавой, почти одинаковы во всем северном буддизме. В каждом монастыре ежедневно совершаются хуралы (богослужения), в определенные дни устраиваются пышные праздники. Из них главные — цам (древний, еще добуддистский по происхождению праздник) и круговращение Майдари (будущего Будды). Во время цама устраиваются своеобразные священные пляски лам, наряженных в страшные и уродливые маски докшитов — чудовищ-демонов, которые должны отпугивать врагов веры.

Маски дакшитов — грозных божеств, преследующих врагов буддийской религии

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: