Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Опыт исследования

- Название:Богословие истории как наука. Опыт исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906627-62-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Опыт исследования краткое содержание

В настоящую работу включен раздел, посвященный формированию богословия истории в святоотеческом богословии, а также существенно расширен раздел, посвященный современным историческим процессам. Автор систематизирует и обобщает святоотеческий взгляд на историю, уделяя особое внимание понятийному аппарату и актуальной экклезиологической проблематике, начиная с «экклезиологии отдельного человека» и заканчивая историко-богословскими проблемами кафолического масштаба. Автор также рассматривает комплекс проблем современного богословия с точки зрения богословия истории: устроение Церкви, ее границы и кенозис перед лицом мира, экуменизм и др.

Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблемами современного богословия.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Богословие истории как наука. Опыт исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Седьмая ступень: Аминь, жертва, жатва, безмолвие, явление ковчега Завета, град, вечеря, воцарение, царство.

Образы седьмой ступени символизируют конец, полноту, исполнение, окончание, совершение всякого процесса («совершилось» (Откр. 16:17)): воцарение со Христом [156](Откр. 3:21) или гибель всякого иного царства. «Аминь» – таково одно из имён Христа, но оно же обозначает и тождество конца началу, исполнение времён [157]. Окончание истории обозначают образы «успокоения от трудов» (Откр. 14:13), «жатвы» и сбора плодов (Откр. 14:14–20), «стояния при двери» и «стука» в неё (Откр. 3:20). «Безмолвие на небе, как бы на пол часа» (Откр. 8:1) – образ вечности, но образ, данный именно как образ и залог будущего, как его предчувствие; это безмолвие – и ожидание Божие, субботний покой седьмого дня (ср. Быт. 2:2–3) перед началом казней мира. На этой же ступени, но уже в другом историческом периоде, совершается воцарение и «царство зверя» – соединёнными усилиями дракона, лжепророка и зверя (Откр. 13), – совершается полнота самоизоляции и самоорганизации человечества в антиподобии Церкви и её внутреннего перманентного (и вместе с тем, исторического) восхождения к полноте богоподобия – подобия Святой Троице. На этой ступени происходит и окончательное запечатление и исполнение Завета Божия с человеком в вечности, окончание христоподобного дела Церкви в истории (ср. Откр. 11:19), означающего и «жатву» мира и человека, сбор плодов мира (Откр. 11, 13–14 гл.). Но эта полная победа Бога и человеков, с Ним победивших, требует предельной горячности от Церкви (ср.: «Ты тепл, а не горяч и не холоден» (Откр. 3:15)), предельной христоподобной жертвенности и самоотречения, подлинного участия в вечери Христовой (Откр. 3:20). Так, эта жертвенность имеет пасхальный и евхаристический характер. В запечатлении « печатью Бога живаго» рабов Бога (Откр. 7:2–3, и далее, Откр. 7), предваряющей снятие седьмой печати с книги (Откр. 8:1), уже очевидны пасхальные мотивы. Последующие исторические события, знаменуемые седьмой ступенью казней, таким образом, можно назвать приготовлением к «пасхальной» жертве Церкви в истории; образ «жатвы» (земли и людей) являет окончательную готовность Церкви к этой жертве, а образ брачного пира (седьмая ступень язв), «вечери» (Откр. 19:9) – окончательное совершение христоподобной и соучаствующей Христу и Его Жертве жертвы Церкви в истории – её смерть и воскресение со Христом. Образ окончательной гибели мира как кровавой «вечери Божией» (Откр. 19:17) сопутствует образу вечери любви, свидетельствуя о достигающем максимума антагонизме и, вместе, антиномизме истории, таинственно и неведомо уходящем в вечность и снимающемся в вечности. Образы двух «великих градов» (или «жён» (Откр. 17:4–6,9,18; Откр. 12:1; 19:7)) – с одной стороны, «блудодействовавшего с царями земли» (Откр. 16:19; 17:18 и др.; Откр. 17:2; 18:9) и, с другой стороны, «святого» и приготовленного как Невеста Агнца (Откр. 21:10; 22:19), представляют эту же антитезу тотальных гибели и торжества в истории.

Рассмотрев символы и исторический характер различных типовых стадий истории, согласно Откровению, обратимся теперь к общему характеру последовательности в каждом из исторических рядов, выражаемых четырьмя ключевыми знамениями Откровения [158].

При историческом движении (от первой к седьмой ступени) в каждом из знамений можно наблюдать общий рост, усиление и обострение всех процессов – происходящих в мире, в Церкви и в отношениях их друг с другом и с Богом. В наиболее принципиальных чертах эти процессы представляют собой два векторных движения – усиление богоотвержения миром, сопровождаемое ростом его страданий, и, с другой стороны, утверждение христоподобного пути Церкви в истории, сопровождаемое ростом её торжества:

1. Усиление богоотвержения миром. В течение времени «знамения печатей» – от шествия за Христом (Откр. 6:2), к ополчению на Церковь и друг друга (Откр. 6:4), отделению и атомизации мира (Откр. 6:5–6), его апостасии и тотальному отходу от Христа (Откр. 6:8), богопротивлению и убиению христиан (Откр. 6:9), и «великой скорби» для них (Откр. 7:14). В период казней – от отвержения покаяния (Откр. 9:20), через радость от смерти пророков (Откр. 11:10), до бессильной ярости на Бога и Его Церковь («и рассвирепели язычники» (Откр. 11:18; см. также 12:12,17). В период последних язв – от хуления Бога (Откр. 16:9,11) до «собирания… на брань» против Него (Откр. 16:14) и последнего приготовления к этой брани (Откр. 19:19).

2. Рост страданий мира. В течение времени «знамения печатей» – от «взятия мира на земле» (Откр. 6:4) к нераскаянному осознанию слабости и незащищённости человеческих перед гневом Божиим (Откр. 6:15–17). В период казней – от страдательного искажения служащего человеку творения (Откр. 8:1) и начала мучений (Откр. 8:10–11), а потом желания и, вместе, неспособности умереть (Откр. 9:5–6), через душевные и физические страдания и смерть от «огня, дыма и серы» (Откр. 9:18–10), к окончательному «погублению губивших землю» (Откр. 11:18). В период последних язв – от «гнойных ран» и разложения тел человеческих (Откр. 16:2), через «кусание языков… от страдания» (Откр. 16:10), к погружению «живыми… в озеро огненное, горящее серою» для вечных мучений (Откр. 19:20).

3. Утверждение христоподобного пути Церкви в истории и рост её торжества. В течение времени «знамения печатей» – от воцерковления мира (Откр. 6:1), к запечатлению Церкви, уберегающему от казней (Откр. 7:3), и соучастию святых в приготовляемых наказаниях мира Богом (Откр. 8:3–5). В период казней – от избавления запечатлённых от страданий (Откр. 9:4) [159], через власть над стихиями (Откр. 11:3–6), до соделывания «Царства мира… Царством Господа нашего и Христа Его» (Откр. 11:15)». В период последних язв – от стояния на «море, смешанном с огнём» (Откр. 15:2–4), через «бодрствование и хранение одежды своей» (Откр. 16:15), к браку Церкви и Агнца, брачной вечере (Откр. 19:9).

Таковы мнимый исторический рост и развитие мира, и подлинный – Церкви, итог которых – мнимое «воцарение» зверя, и подлинное – Бога [160].

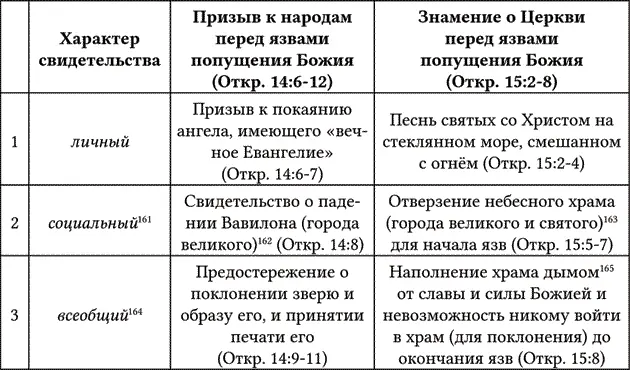

Примечательны следующие два (составляющие между собою пару) небольшие знамения, посвящённые заключительному этапу истории. Они дополнительно характеризуют динамику внутреннего развития и структуры устроения человеческой жизни и человечества в истории, в его отношении с Богом: от личного начала к торжеству кафоличной полноты для Церкви, или к краху глобального единения без Бога для мира.

[161] [162] [163] [164] [165]

«Терпение святых» (Откр. 14:12) – в прохождении до конца этого пути истории. Эсхатологическая песнь на «стеклянном море, смешанном с огнём» (Откр. 15:2), представляя образ Церкви и её последней и великой жертвы в истории, предваряющей воскресение со Христом и окончательное торжество Церкви, подчёркивает единство всецелой Священной Истории , проходящей сквозь всю историю мира (песнь Моисея, Агнца и Церкви («победивших зверя» (Откр. 15:2)).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: