Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Жизнь и учение. Книга V. Агнец Божий

- Название:Иисус Христос: Жизнь и учение. Книга V. Агнец Божий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906960-69-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иларион (Алфеев) - Иисус Христос: Жизнь и учение. Книга V. Агнец Божий краткое содержание

В книге рассматриваются те части Евангелия от Иоанна, которые составляют оригинальный материал, не дублирующий синоптические Евангелия. Автор книги показывает, как на протяжении всего четвертого Евангелия раскрывается образ Иисуса Христа – Бога воплотившегося.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Иисус Христос: Жизнь и учение. Книга V. Агнец Божий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Беседа Христа с фарисеем Никодимом . Фреска XIX в

Наконец, евангелист подводит к серии утверждений, касающихся значения боговоплощения для израильского народа и для всего человечества:

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца… И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1:14, 16–18).

Эти слова указывают на сердцевинный пункт евангельской истории – воплощение Слова Божия. Логос, о Котором шла речь с самого первого стиха, имеет личный, персональный характер. То самое Слово, Которое изначально, от вечности предсуществовало у Бога, Которое пребывает в личном общении с Богом, становится «плотию» [47] Schnackenburg R. The Gospel according to St. John. Vol. 1. P. 266.

.

Формула «Слово стало плотию» создает резкий контраст между христианским богословием и греческой философско-богословской мыслью, которая не могла представить себе чего-либо более противоположного и несовместимого, чем Логос и плоть, особенно если с плотью ассоциируется идея страдания [48] Grillmeier A. Christ in Christian Tradition. Vol. I. P. 31.

. Именно идея воплощения Слова – то, что радикальным образом отличает богословие Нового Завета от спекуляций Филона Александрийского о Логосе.

Как отмечает крупный немецкий исследователь Нового Завета М. Хенгель, в Евангелии от Иоанна под термином «плоть» (σάρξ) понимается «человек в его тварной человеческой телесности, ставший жертвой греха, то есть эгоизма, и как следствие – смерти; человек, который находится в оппозиции духу Божию и который не способен сам познать Бога и, следовательно, достичь вечной жизни» [49] HengelM. The Prologue of the Gospel of John. P. 269.

. В качестве примеров ученый указывает на Ин. 3:6 (Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух), Ин. 6:63 (Дух животворит; плоть не пользует нимало), Ин. 8:15 (Вы судите по плоти; Я не сужу никого'). Все эти примеры взяты из прямой речи Иисуса. К ним можно добавить слова, сказанные Иисусом в Гефсиманском саду: Дух бодр, плоть же немощна (Мф. 26:41; Мк. 14:38).

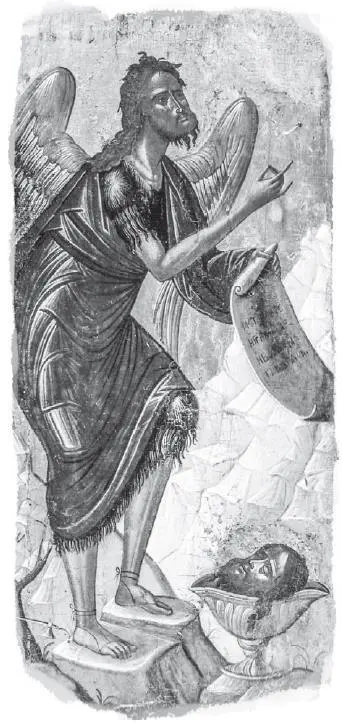

Ангел пустыни . Икона XVI в

Слово «плоть» в качестве указания на человечество в целом используется во многих ветхозаветных текстах. Один из них, хорошо известный раннехристианской общине, поскольку ассоциировался с личностью и служением Иоанна Крестителя, заслуживает того, чтобы привести его здесь:

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]… Всякая плоть – трава, и вся красота ее – как цвет полевой. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно (Ис. 40:3–6, 8).

Три ключевых понятия, присутствующих в прологе Евангелия от Иоанна, употреблены в этом тексте из Книги пророка Исаии: плоть, слава Господня, слово Бога. Время, о котором пророчески говорится у Исаии, наступило, когда Слово Божие, пребывающее вовек, стало плотию. Именно в этом событии воплощения Слова была явлена слава Господня, и всякая плоть человеческая узрела спасение.

Слово, ставшее плотью, по словами евангелиста, обитало с нами (έσκήνωσεν έν ήμΐν). Здесь употреблен глагол σκηνοω, буквально означающий «жить в палатке». Он указывает на то, что пребывание Слова среди людей было временным: Божественный Логос пришел на землю не для того, чтобы остаться на ней навсегда. Некоторые ученые видят связь между глаголом σκηνοω и ветхозаветной скинией (Исх. 25:13), которая была местом пребывания Бога среди людей [50] Kerr A. R. The Temple of Jesus’ Body. P. 121–123.

.

Дважды в прологе Евангелия от Иоанна применительно к Логосу употреблен термин «Единородный» [51] О значении этого термина см.: Keener C. S. The Gospel of John. Vol. 1. P. 412–416.

. В первом случае речь идет о «Единородном от Отца», во втором – о «Единородном Сыне» (μονογενής υιός), или «Единородном Боге» (μονογενής θεός). Чтение «Единородный Бог» встречается во многих древних и авторитетных рукописях [52] Aland K Synopsis quattuor Evangeliorum. P. 2.

. Это чтение известно целому ряду авторов IV века [53] См.: Василий Великий. Письмо 38. Григорию брату о различии сущности и ипостасей. 4 (PG 32, 329). Рус. пер.: С. 96; Амфилохий Иконийский. О правой вере (Amphilochii Iconiensis Opera. P. 315). Рус. пер.: С. 408; Григорий Нисский. Большое огласительное слово. 39 (PG 45, 101). Рус. пер.: С. 105; Григорий Нисский. К Авлавию о том, что не три Бога (PG 45, 129). Рус. пер.: С. 125.

. С другой стороны, выражение «Единородный Сын» прочно вошло в литургическую традицию [54] Ср. известное песнопение, авторство которого приписывается византийскому императору Юстиниану I (VI в.): «Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен Сый…»

. Ученое сообщество разделено во взгляде на то, какое из двух чтений было оригинальным [55] Краткий обзор научной дискуссии по данному вопросу см. в: Harris E. Prologue and Gospel. P. 101–105.

.

Термин «Единородный», как явствует из последующего повествования, принадлежит Самому Иисусу, Который употребляет его применительно к Себе в беседе с Никодимом: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную… Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия (Ин. 3:16, 18). Применительно к Иисусу этот термин встречается еще лишь один раз в корпусе Иоанновых писаний: Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него (1 Ин. 4:9). У других новозаветных авторов этот важнейший богословский термин не встречается.

В последующей богословской и литургической традиции христианской Церкви он займет важное место как один из основных эпитетов Сына Божия. В контексте учения о предвечном существовании Сына Божия у Бога термин «Единородный» указывает на единственность и уникальность рождения Сына от Отца: у Отца нет и не может быть другого Сына, Которого можно назвать сущим в недре Отчем. Слово «недро» (κόλπος), употребленное здесь Иоанном, обычно применяется по отношению к материнской утробе. Если по человеческой природе Иисус был зачат во чреве Своей Матери, то по Божественной природе Он всегда пребывал в недре Бога Отца, то есть внутри Божественной сущности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: