Уолтер Брюггеман - Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение

- Название:Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библейско–богословский институт св. апостола Андрея

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:5–89647–154–8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Уолтер Брюггеман - Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение краткое содержание

Это одно из лучших на сегодняшний день введений в Ветхий Завет. Известный современный библеист рассматривает традицию толкования древних книг Священного Писания в христианском контексте. Основываясь на лучших достижениях библеистики, автор предлагает богословскую интерпретацию ветхозаветных текстов, применение новых подходов и методов, в особенности в исследовании истории формирования канона, риторики и социологии, делает текст Ветхого Завета более доступным и понятным современному человеку.

Это современное введение в Ветхий Завет рассматривает формирование традиции его толкования в христианском контексте. Основываясь на лучших достижениях библейской критики, автор предлагает богословскую интерпретацию ветхозаветных текстов. Новые подходы и методы, в особенности в исследовании истории формирования канона, риторики и социологии, делают текст Ветхого Завета более доступным и понятным для современного человека. Рекомендуется студентам и преподавателям.

Издание осуществлено при поддержке организации DiakonischesWerkderEKD (Германия)

О серии «Современная библеистика»

В этой серии издаются книги крупнейших мировых и отечественных библеистов.

Серия включает фундаментальные труды по текстологии Ветхого и Нового Заветов, истории создания библейского канона, переводам Библии, а также исследования исторического контекста библейского повествования. Эти издания могут быть использованы студентами, преподавателями, священнослужителями и мирянами для изучения текстологии, исагогики и экзегетики Священного Писания в свете современной науки.

Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако три книги остались за пределами описанной выше классификации:

1. Книга Иоиля, самая таинственная из книг Двенадцати пророков и, возможно, самая загадочная из всех ветхозаветных книг.

2. Книга Авдия, представляющая собой повтор одного из пророчеств, содержащихся в Книге пророка Иеремии. Хотя сама книга лучше всего вписывается в контекст событий V века до н. э., период напряженных отношений Иудеи с Эдомом.

3. Книга Ионы, единственная из двенадцати, имеющая форму повествования.

Далее мы разберем материал этих книг более подробно, хотя, как мы увидим, посвященные им критические исследования не позволяют продвинуться слишком далеко в их интерпретации.

Второй, возникший сравнительно недавно подход к изучению текстов Двенадцати пророков — канонический. Исчерпав возможности историко–критического анализа, исследователи обратили внимание на окончательную форму всего текста, в котором двенадцать разрозненных фрагментов намеренно были соединены вместе. На мой взгляд, анализ канонической формы текста только начат и на данном этапе можно говорить лишь о его общих результатах, наметив пути дальнейших исследований. Сам по себе материал довольно неподатлив и с трудом укладывается в более общие модели интерпретации. Бревард Чайлдс изучил «каноническую форму» каждой из двенадцати книг, но не слишком преуспел в анализе текста как единого «канонического» целого (Childs 1979, 373–498). Более смелыми были исследования Пола Хауса и Джеймса Ногальски (House 1990; Nogalsky 1993).

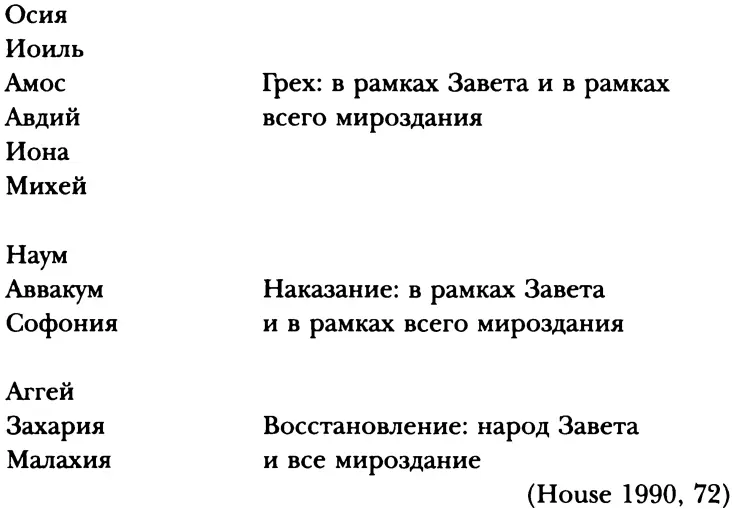

По мнению Пола Хауса, каждая из двенадцати книг содержит богословское осмысление одной из трех тем: грех, наказание и восстановление.

Последовательный и кропотливый анализ двенадцати книг позволяет выделить принципы, позволившие объединить Малых Пророков в единое целое. Видимо, порядок книг определяется их содержанием, основными темами, о которых говорили пророки. Фактически материал двенадцати книг организован так, что позволяет увидеть грех Израиля и народов, наказание за грех и избавление от греха путем восстановления. Эти три темы представляют собой сердцевину жанра пророчества как такового

(House 1990, 68).Затем он предлагает схему, согласно которой каждая из пророческих книг соотносится с одной из этих тем:

Таблица 1. Структура Двенадцати пророков

Хаус разделяет предположение Нортропа Фрая (Frye 2000, 207–209) о том, что «космическое действие» можно описать в виде буквы «U»: мы видим падение, паузу в самой нижней точке и затем новый подъем в счастливой развязке. В тексте Двенадцати пророков мы видим ту же структуру:

1. Завязка, описание начала падения: Осия и Иоиль

2. Развитие основной темы: Амос, Авдий, Иона и Михей

3. Кризисная точка: Наум и Аввакум

4. Кульминация падения: Софония

5. Восстановление (развязка сюжета): Аггей, Захария и Малахия

(House 1990, 124–162)По–моему, описание Хауса очень схематично и при тщательном анализе текста не всегда соответствует истине. Однако в некоторой мере эту схему можно признать справедливой. Благодаря ей становится понятно: смысловая модель «падение — восстановление», отразившаяся в этих книгах, весьма напоминает модель «утрата — надежда на обретение» , лежащую в основе Книг Исайи, Иеремии и Иезекииля. В данном случае снова можно обратиться к словам Клементса:

Рассуждая подобным образом, мы по крайней мере можем понять смысл и назначение определенных структурных моделей, накладываемых редакторами на пророческие тексты по мере введения их в общий канон. За предупреждениями о гибели и катастрофах всегда следует обещание надежды и восстановления…

Нам не нужно забывать о том, что Пророки — это собрание собраний текстов, в результате которого появился целостный пророческий канонический корпус, близкий к Пятикнижию. Как и Пятикнижие, составленное на основе разных источников и разных собраний текстов, Ранние и Поздние Пророки, объединенные общей темой, вобрали в себя сохранившиеся фрагменты разных пророчеств, произнесенных людьми, обладавшими божественным вдохновением. Они говорят о смерти и возрождении Израиля как об актах божественного суда и спасения

(Clements 1977, 49, 53).Основная заслуга Хауса состоит в том, что он научил нас задавать в связи с текстом Двенадцати пророков новые вопросы. Изначально эти вопросы исходят из понимания каждой из книг сторонниками критического метода, но затем предлагается перейти к целостному анализу единого текста, в котором последовательно объединены столь разные книги. Это последовательное целое, что и неудивительно, выражает основные богословские идеи, связанные с ГОСПОДОМ, главную из которых можно было бы сформулировать следующим образом: суд — неотъемлемая часть исторического процесса в мире, управляемом ГОСПОДОМ, но после суда снова наступает благоденствие. Преимущество такого подхода в том, что он помогает понять, каким образом связанные с конкретными историческими обстоятельствами пророческие традиции стали частью нормативного текста, к которому постоянно обращается община.

Другое важное исследование канонической формы текста Двенадцати пророков было проведено Джеймсом Ногальски. Внимательно проанализировав текст, он выделил в нем ряд «ключевых слов», связывающих несколько книг воедино. Речь идет о сцеплении текстов, расположенных рядом, с помощью одинаковых слов. Подобный метод позволил Ногальски выделить (а) слой девтерономической редактуры (соответствующий выделенному Хаусом); (б) слой, содержащий богословские идеи, не характерные для девтерономических редакторов, введенный в повествование во время создания единого канонического текста. Результаты исследования были опубликованы в книге Джеймса Ногальски и Марвина Свини (Nogalsky, Sweeney 2000). На мой взгляд, эта книга предлагает долгожданный ответ на многие вопросы интерпретаторов. В то же время следует понимать, что исследования процесса создания канонического текста книг Двенадцати пророков только начались. На данном этапе можно говорить лишь об общих предположениях, пока не получивших широкого признания среди ученых и далеких от консенсуса. Читателю, безусловно, следует ознакомиться с различными научными подходами к этому тексту, однако в данном случае в подобных экскурсах нет необходимости. Разбирая текст каждой из книг, мы будем приводить основные мнения ученых, работавших в рамках классического историко–критического подхода. Вместе с тем, уделив некоторое внимание историческому контексту, мы обратимся к богословскому переосмыслению текстов Двенадцати пророков. Именно через переосмысление и переработку изначально очень необычный текст превратился в нормативный, рассматриваемый членами общины как отражение божественной воли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: