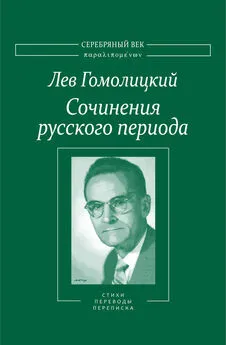

Лев Карсавин - Сочинения

- Название:Сочинения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Раритет»

- Год:1993

- ISBN:ISBN 5–85735–013–1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Карсавин - Сочинения краткое содержание

Двадцатитомная «Библиотека духовного возрождения» откроет отечественному читателю широкую панораму идейных и философских исканий российских мыслителей начала XX века.

В настоящий том вошли избранные сочинения Л. П. Карсавина (1882— 1952), охватывающие все темы и периоды творчества этого оригинального мыслителя: от ранней медиевистики до последних лагерных религиозно–философских работ. Большинство из них печатается на Родине впервые. Наряду с философией, представлены статьи по истории культуры, о церкви и православии, о России и революции.

Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако городское общество осмысляло свою природу и строило себя, руководствуясь дискурсивным разумом, рационалистически, рационализм же неизбежно ведет к индивидуализму. В III веке до н. э. целое исчезло, затемненное борьбою социальных групп и борьбою индивидуумов. И если начала дискурсивного мышления сопровождаются появлением софистики ,в Индии и Китае (VII–VI в.), в Греции софисты появляются позже (V в.), но оказывают неизмеримо большее влияние на метафизику, то разложению и гибели греческих политий соответствует разработанная Аристотелем логика понятий и вывода. Эта логика и включающая ее в себя как системный момент свой метафизика аристотелизма должна была надолго уступить руководящую роль ожившей религиозной метафизике стоицизма, — который развил и свою логику, — и н о — воплатонизму. (Восток, чуждый аристотелевской логике, всецело руководствовался и далее своей логикой бытия и отношений, в метафизике же — интуитивным и символически–мифологическим мышлением). Наилучший путь к пониманию и оценке рассматриваемого процесса во внутреннем специфическом единстве, или, можно сказать, в «однородности» всех качествований развивающегося субъекта (мы наблюдаем это во всякой более или менее выраженной личности, в данном случае — в социальной личности эллинистической культуры) и в их «диалектическом родстве» и взаимосоответствии, которое превратно толкуется как легко обратимая и ничего не объясняющая причинная их связь. В эпоху разложения политий наиболее культурно отсталой среди них, при захватывающем и ее индивидуализме социально здоровой, Риму, удалось преодолеть кризис внутри себя и в объединяемой им эллинистической культуре. Август сочетал демократические тенденции полиса с возносящею человека (в сознании других и в его собственном) до (полу) божественности стихией индивидуализма и со смягченными традициями воплощавшей общество в боге–государе божественной деспотии, традициями, живыми во все еще преимущественно аграрном обществе. Так осуществилось то, чего не могли и не смели осуществить преемники Александра Великого, и что лишь в малой степени предвосхищали древние империи Востока (особенно Персия), фактически представлявшие собою возглавляемый (полу) божественным деспотом союз автономных народов.

Римско–эллинистическая империя Ι–ΙΙ в. н. э. — властно руководимая вождем, «первым гражданином» (princeps) Рима, божественным кесарем федерации автономных городских общин, на Западе частью созданных Римом. Но кризис III–го века разорвал в клочки тонкую пленку экономически объединявшего империю и сосредоточивавшегося в городах торгово–промышленного слоя, вовлеченные было в экономический оборот крупные поместья замкнулись в себе, и всплыл материк империи — аграрное общество, на котором только и могли восстановить ее новые императоры.

«Они стремились возродить» [16]божественную деспотию, которая в сжавшейся на Востоке и все более терявшей власть над Западом империи переродилась в империю «помазанника Божия», в теократию. Ни «принципат» Ι–ΙΙ в., ни тем более сменившая его божественная деспотия не позволяют преувеличивать значение дискурсивного мышления в понятиях. Это мышление просачивалось в церковно–христианское сознание исподволь, незаметно. В V веке оно сказывается аристотелизмом антиохийской школы, который делал недоступные разумению христианские догмы (см. каноны Халкедонского собора и, в Риме, понимание догм как regula fidei) несторианством. Оно торжествует в VII в. в сопровождающей упадок живой философской мысли систематизации христианского учения (у Ф и л о п о — на, Иоанна Дамаскина).

В учении Христа и ранней Его Церкви дискурсивное мышление, которое является необходимым условием точного, определенного и живого (чрез смерть) знания, занимает подобающее ему место. Но понятия в раннем христианском сознании не отрываются от бытия и не превращаются, замыкаясь каждое в своей определенности, в неподвижный мир отдельностей. Они пластичны и переходят друг от друга, как легко наблюсти в четвертом евангелии и у Павла, живут и конкретизируются в личности Иисуса Христа. Понятия, они не утратили всей своей конкретности и ее симоличности. По характеру своему родственное диалектике платонизма (христианская метафизика и новоплатонизм — два симметричных проявления одного и того же процесса) раннехристианское мышление в понятиях непротиворечиво сочетается с мышлением в сим в о л а х. В притчах, т. е. символически, излагал свое учение Христос. Притча же у Него самого часто неуловимым образом переходит в миф (описание последних дней мира, второго пришествия). Мифологическими образами изображает историю мира автор Апокалипсиса; ими пользуются апокрифы (сошествие Христа во ад), иногда и ап. Павел. Христианские мифы не рождаются из культа, но претворяются в к у л ь т. Не в культе, конечно, начало христианства, а в конкретной индивидуальной личности жившего еврейским культом Иисуса Христа. Но жизнь–чрез–смерть этой Личности сама стала чрез сопричастие ей верующих и культовым актом, вокруг которого, как вокруг центра, эллинистические мистерии и элементы еврейского культа преобразились в частично предвосхищаемый ими (при всей их самоценности) христианский культ.

Индивидуальная личность–ипостась Иисуса Христа, чрез которую, как чрез свои начало и конец (альфа и омега), человечество (а в нем мир) становится божественно–личным всеединством, есть и само это всеединство, всеединая личность–ипостась Логоса. Всеединая личность Логоса индивидуируется–конкретизуется в личности Иисуса, осуществляющей собою иерархически нисходящий ряд социальных личностей от человечества до святого Семейства.

Сам Иисус считал себя евреем и некоторое время думал, что послан Отцом только для спасения заблудших овец дома Израилева. Но достигшего апогея своего развития в VIII–VII в. в. еврейского народа, народа Давида, Соломона и пророков (с ними внутренне связано христианство), к началу эры уже не было, так же как нет уже в Италии римлян или в Греции древних эллинов. На его месте развились считавшие себя евреями перерождающееся в индивидуацию эллинистической культуры еврейство и резко ей себя противопоставившее иудейство, которое, идя по указанному Эзрой и Неемией пути, замыкалось в себе и которое Христа отвергло. Новое еврейство раскрывало себя главным образом в диаспоре. В Александрии Аристовул, Филон (ум. I в.) и другие согласовывали греческую мудрость с еврейскою истиною. Здесь же, в Малой Азии и Сирии новое еврейство познавало себя, осваивая элементы синкретизующего эллинскую философию с религиозными тенденциями Египта, Ирана, Месопотамии гносиса и, непосредственно, иранской религиозности. На этой почве росли мистическая метафизика каббалы, мистико–аскетические секты («терапевты», иессеи, назореи) и более глубокие, не отвергавшие эмпирической действительности, но стремившиеся преобразить ее движения (во многом предвосхищавшая учение Христа Книга Еноха, Иоанн Креститель). Эти учения не были уделом одних «просвещенных »людей; они волновали и «простецов» Галилеи. Завершением развития было превращение нового…«Здесь обрывается сохранившаяся часть рукописи. — Сост.»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: