Александра Никифорова - Живое предание XX века. О святых и подвижниках нашего времени

- Название:Живое предание XX века. О святых и подвижниках нашего времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Никея»c7f2fd80-50f1-11e2-956c-002590591ea6

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91761-429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Никифорова - Живое предание XX века. О святых и подвижниках нашего времени краткое содержание

Часто, говоря об ушедших в Вечность святых людях, мы сожалеем, что не смогли встретить их при жизни. В этой авторской книге собраны свидетельства тех, кто жил рядом со святыми и подвижниками двадцатого века. Все собеседники филолога и журналиста Александры Никифоровой сумели передать нам не только воспоминания об этих удивительных людях, но и подарить читателю благодатную теплоту их неземной любви.

Живое предание XX века. О святых и подвижниках нашего времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Православная икона на Западе

– А с чем связано появление на Западе интереса к византийской иконе?

– Это удивительно! Когда в 1960-е годы я приехала в Париж, там было всего четыре иконописца: Успенский, Морозов, Круг, Мерзлюкин. Думаю, интерес к иконе пришел из Германии, куда были вывезены прекрасные образа из России. В Реклингхаузене [142]есть замечательная коллекция русских икон, и там проходили большие выставки. Это дало толчок. И французы, которые сами из своих церквей вынесли всех святых, заинтересовались иконой. Теперь в каждом переулке Парижа существуют иконописные школы для католиков. В 70-е годы Жак Ширак [143], тогдашний мэр Парижа, попросил меня преподавать иконопись французам в такой школе. Я приняла его предложение и 28 лет им преподавала, объясняла, в чем разница между православным и католическим образом, рассказывала, что икона – это не просто изображение, но исповедание догматов православной веры. Были среди моих учеников даже такие, кто перешел в Православие.

– Насколько точно католики, исповедуя другие догматы, могут написать православный образ?

– Это очень хороший вопрос. Успенский говорил, что католики могут лишь копировать православную икону. Чтобы понять и создать образ, иконописец должен быть православным богословом.

– Византийский образ Богоматери при входе в Нотр-Дам – это результат увлечения иконой, которое длится вот уже около 40 лет?

– Да, и в каждом католическом храме обязательно присутствует византийский образ. Католики говорят, что икона им помогает молиться.

– Какие работы были вами созданы во Франции и в Голландии?

– Во Франции я реставрировала росписи храма на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, расписала церковь в румынском Благовещенском монастыре в Розье [144]. В Голландии, где мой супруг отец Николай [145]служил священником русского прихода Святой равноапостольной Марии Магдалины в Гааге, работала над иконостасами для церквей в Амстердаме и Роттердаме. Написала много икон на заказ для храмов и просто для людей.

– У вас есть любимая икона?

– Это икона «Не рыдай Мене, Мати».

Америка. Крествуд. Отец Иоанн

– Какой самый счастливый период вашего творчества?

– Работа в Америке под руководством протопресвитера Иоанна Мейендорфа [146]. Это был глубокий богослов, историк, византолог. Постройку семинарского храма в Крествуде начинал еще отец Александр Шмеман [147]. И первое, что сделал отец Иоанн, сменив его на посту ректора семинарии, – стал искать иконописца и обратился, к моему большому удивлению, ко мне. Мы обсудили с ним программу росписи, и я приступила к работе. Он говорил: «Я вам доверяю». И, может, кому-то и не нравится мой стиль, но мне повезло, что отец Иоанн его понимал и одобрял, называл его свободным. Когда я писала «Причащение апостолов» в алтаре, американцы-прихожане, глядя на роспись, говорили: «Апостолы – не греки и не русские, но они американцы».

– Это самая удивительная часть росписи – необычны размеры апостолов, они огромные, выше человеческого роста. Как восприняли роспись прихожане?

– Размер апсиды был 6 на 3 метра. Я подумала, что там не получится уместить еще один сюжет, и поставила огромных апостолов. Каждый – размером в два метра. Что меня поддержало? Во время работы (было лето, семинария опустела) в храм зашла матушка отца Павла Лазора и воскликнула: «Как красиво!» И этим меня ободрила. А был у нас священник, который всегда проходил с насмешкой: «О-о, мне будет так страшно служить в их присутствии, они такие огромные!» Когда я закончила, он сказал: «Вы знаете, я критически относился к вашей работе. Но теперь, когда она окончена, я вижу, что вы все сделали верно, и апостолы живут своей жизнью». Его слова были очень ценны для меня! Алтарь – небольшой, и во время литургии у священников создается впечатление, что они служат посреди апостолов.

– Вы очень чтите отца Иоанна, и в его память расписали часовню на Ваганьковском кладбище в Москве. Какой его образ сохранился в вашей душе?

– Образ праведника. У меня была привилегия – общаться в повседневной жизни с отцом Иоанном довольно близко. Я видела его подвиг, искренний, который он никогда не показывал. Он был кротким и скромным, и вы никогда бы не подумали, что перед вами – ученейший человек. Он был аристократом не только по рождению, но и по духу. Аристократом не в смысле светском, а в смысле возвышенном: в отношении к людям он был очень деликатен, никогда никого ни в чем не укорял. Все недостатки людей принимал на себя. И вы знаете, он так верил в Россию, он так любил Россию! У него одна мечта была после перестройки – служить России, ездить в Россию, чтобы делиться своими знаниями. Это было его последнее желание в жизни [148].

– Что было главным в тех прекрасных людях, которых вы встречали в Церкви – в Гефсимании, во Франции, в Америке?

– Это смирение. Думаю, только смирение.

Сквозь горлышко разбитого кувшина

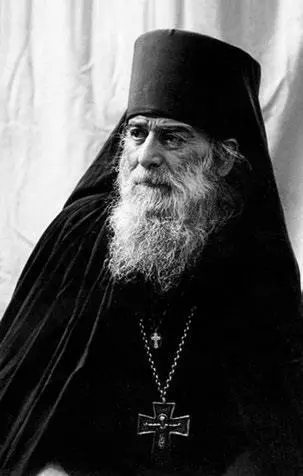

О святом старце Гаврииле (Ургебадзе)

На фото: преподобный Гавриил (Ургебадзе)

Представьте себе картину: за рулем советского трехколесного мотоцикла сидит милиционер в форме, а рядом в коляске наш маленький отец Гавриил. Он встал, взял крест и громко, пока мотоциклет катился по центру Тбилиси, проповедовал о Боге, осенял прохожих крестом и благословлял их.

Рассказчик:

Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа, род. 1961) – архиерей Грузинской Православной Церкви. Выпускник архитектурного факультета Тбилисской академии художеств (1990). В 1991 году ушел послушником в монастырь и был пострижен в монашество. Хиротонисан в епископа Боржомского в 1995 году, с 2009 года – митрополит. Награжден орденом святого Георгия.

Невысокий согбенный старичок, громогласный, в развевающейся мантии, с горлышком разбитого керамического кувшина на веревочке. Кто-то считает его пьяницей, безбожником, блудником. Кто-то, напротив, – святым. Он сам не обращает на это внимания. Вся его юродивая жизнь – поиск гибнущих душ и спасение их. Он заходит в пивной бар и через это горлышко высматривает, кому особенно тяжело, кто пришел сюда, чтобы вином залить свое горе и отчаяние.

О грузинском старце Гаврииле вспоминают знавший его при жизни митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим, а также Зураб Георгиевич Варази и монахиня Анастасия.

Проповедь из коляски МИЛИЦЕЙСКОГО МОТОЦИКЛА

Митрополит Серафим: Мы познакомились с ним в 1989–1990 годах, когда я и мои друзья делали первые шаги к вере. Мы сразу поняли, что перед нами неординарный человек, и спросили: «Кто это?» Нам ответили: «Старец Гавриил [149], юродивый». Слова «юродивый» я тогда не знал. Когда мы встретили старца во второй раз, то поймали на себе его пристальный взгляд, услышали необычные слова… даже не юмор, а какое-то непонятное шутовство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: