Илона Камад - Обрядовая сторона культов Древней Греции

- Название:Обрядовая сторона культов Древней Греции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ИОИ»77f366e0-7f11-11e5-b0d0-0025905b9d92

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-88230-197-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илона Камад - Обрядовая сторона культов Древней Греции краткое содержание

Мировоззрение человека древнего мира заключалось в восприятии жизни как единой последовательности всех происходящих процессов. С каждым новым периодом жизни древний грек восходил к духовному освящению, проходя религиозный церемониальный ритуал перехода – инициацию. В процессе прохождения инициации изживалось прежнее психологическое восприятие инициируемого с преломлением, отмиранием его прежнего статуса и формировалось новое личностное и социальное восприятие человека. На религиозные, культовые ритуалы была наложена божественная печать благодати богов, сопровождавшей древнего грека в божественном проведении. В религии отражается ценностное отношение человека к коллективной жизни, его социальный опыт и духовный менталитет. Поэтому изучение полисной религии в конечном итоге относится к изучению состояния и уровня жизни греческой цивилизации на протяжении VIII – IV вв. до н.э..

Обрядовая сторона культов Древней Греции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

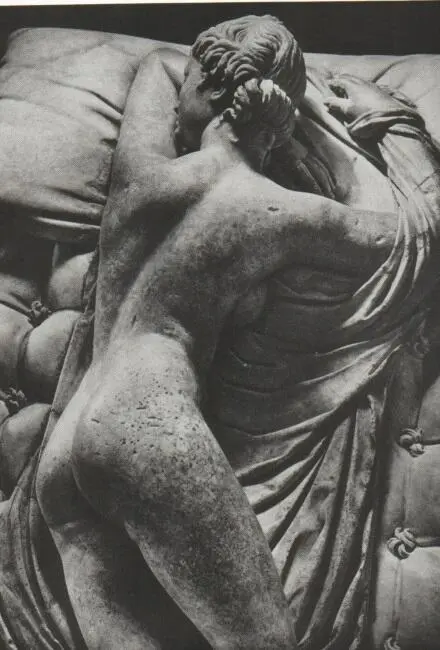

Условиями для занятия жреческой должности были законное рождение, право гражданина и честное имя, а также отсутствие телесных недостатков. Чистота понималась очень разнообразно. В некоторых жреческих должностях требовалось целомудрие, большей частью только временное; другие соединены были с известными запрещениями относительно одежды и пищи. Жрецами старались выбирать или назначать красивых девушек, как, например, Феано – жрица Афины, которая была “прелестная ликом”. С. С. Глаголев отмечает, что такие жрицы славились не за святость, а за красоту [53, с. 652].

Таким образом, представленный в данном параграфе исторический материал дает основание сделать вывод о полифункциональности греческих храмов. Несомненно, что главной из функций была культовая функция, означающая нацеленность храмов на поклонение богам. Однако характер функционирования храмов не ограничивался только областью культа. Несмотря на свое собственно религиозное предназначение, храмы служили инструментами и внерелигиозной деятельности и отношений, например, юридических, политических, экономических. Как было показано, служители храма занимались ростовщичеством, вкладывали денежные средства в общественное хозяйство, включаясь этим самым в сферу экономики. Храмовые плиты хранили договора, заключаемые не только между частными лицами, но и между государствами. В результате такие договора получали силу божественной санкции и священного авторитета, что должно было выступать гарантом их нерушимости хотя бы на некоторое время.

Храмы обслуживались профессиональными служителями – жрецами. Однако эти служители, несмотря на то, что пользовались почетом, тем не менее, не обособились в самостоятельную жреческую касту, как это имело место в Египте, Индии и некоторых других древних цивилизациях. В результате жречество не представляло значительной политической силы, не предъявляло серьезных претензий на власть в полисах и не боролось за политическое господство.

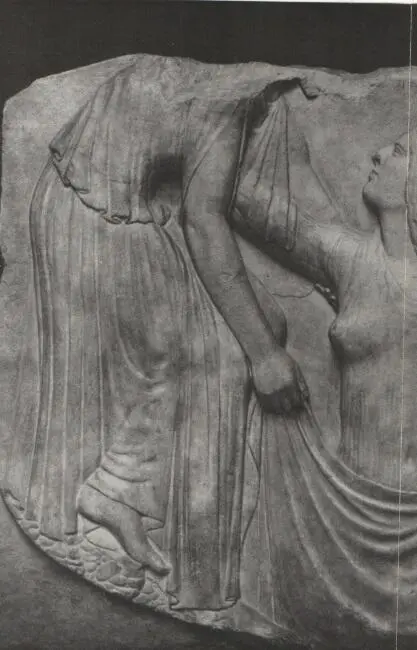

Практика культового поклонения древних греков в полисный период носила разнообразный характер. Она была настолько разнообразной, насколько разнообразной была общественная жизнь, распадающаяся на целый ряд экономических, социальных, политических и духовных областей. Боги рассматривались покровителями всех сторон жизни общества, от которых зависело человеческое благо. Поэтому греки стремились расположить к себе богов всевозможными формами почитания. Их прославляли в молитвах и гимнах, в их честь устраивались многочисленные праздники, ритуальные состязания, шествия к священным местам. Яркими выражениями божественных святынь считались алтари и храмы с присущими им культовыми принадлежностями – жертвенниками, статуями. Греки старались удовлетворить богов обильными жертвами, особенно ритуальными животными. Натуральные жертвоприношения занимали наиболее значимое место в культовой системе.

Боги рассматривались как покровители города – полиса, обеспечивающие его стабильность. Поэтому праздники, обряды и ритуалы были не только частным делом граждан, но важнейшей общественной обязанностью, гражданским долгом. Поэтому полисные культы носили массовый характер, в этом заключается их демократический характер. Но, наряду с этим, мистерии, предназначенные только для посвященных, следует здесь понимать не в социально-корпоративном, а в религиозном смысле: избранность не по социальной принадлежности, но по принадлежности к определенной религиозной группе, служащей некоторому божеству.

Итак, в почитании богов выражено почитание греками своего полиса, общественных порядков, которым придавался священный смысл.

Список литературы

1. Источники

1. Аполлодор. Мифологическая библиотека. – Л.: Наука, 1972.– 215 с

2. Аполлоний Родосский. Аргогавтика. – Тбилиси:Менциерба, 1964.– 349 с

3. Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян. – М.: соцэкгиз, 1937.– 254 с.

4. Аристофан. Мир. // Комедия. – М.: Искусство, 1983. – Т.1. -440 с.

5. Вергилий. Георгики. – М.: Худ.Лит., 1971.-447 с.

6. Второй Афинский морской союз // Пригоровский Г. Греция. – М.-Л., 1925. – С. 64-65.

7. Геродот. История. М.. Ладомир. Аст, 1999.– 752 с

8. Гесиод. Труды и дни. – М.: Лабиринт, 2001.– 254 с

9. Гесиод. Теогония. – М.: Лабиринт, 2001.– 240 с

10. Гомер. Илиада. – Л.: Наука, 1990. – 572 с

11. Гомер. Одиссея. – М.: Художественная литература, 1987. -348 с.

12. Гомер. Гомеровые гимны. – М.: Сов. Россия, 1985.– 319 с

13. Гортинские законы // Пригоровский Г. Греция. – М.-Л., 1925. – С. 33

14. Пертинские законы // Пригоровский Г. Греция. – М.-Л., 1925. – С. 27-35.

15. Делосское храмовое хозяйство // Пригоровский Г. Греция. – М.-Л., 1925. С. 100-107.

16. Демосфен.: Сочинение речи. – М., 1950

17. Договор об осушки болот // Пригоровский Г. Греция. -М.-Л., 1925. – С. 94-95.

18. Еврипид Вакханки // Трагедии. – М.: Искусство, 1980. – Т.2. – 654 с.

19. Законы Демофанта // Пригоровский Г. Греция. – М.-Л., 1925. – С. 26.

20. Каллимах. Гимны. СПб.: Тип. Иоаннесова, 1823.-273 с.

21. Овидий. Метаморфозы. – М.: ХудЛит, 1977.– 430 с

22. Из биографии Плутарха «Агид и Клеомен» // Пригоровский Г. Греция. – М.-Л., 1925. – С. 78-83.

23. Павсаний. Описание Эллады. – М.: Искусство, 1938. – 345. с.

24. Плиний. Естественная история. – СПб.: Академия наук,1819.-360 с

25. Платон. Федон // Сочинение. М.: Мысль, 1970. – Т.2. – С. 11-94.

26. Плутарх. Моралии. Об «Е» в Дельфах // Вестник древней истории. – 1978. – №1. – С. 235-252.

27. Плутарх.: Тесей. Сравнительные жизнеописания. Т. -1. -М., 1961. – С. 5 – 25.

28. Порфирий. О пещере нимф. – СПб. :Типография АН, 1920.– 351 с

29. Порфирий. О воздержании. – СПб. :Типография АН, 1856.290 с

30. Постановление о Халкиде // Пригоровский Г. Греция. -М.-Л., 1925. – С. 54

31. Цицерон. О природе богов // Вестник древней истории. -1992. №2. – С. 134-150.

2. Общая и специальная литература

32. Алабина-Сократова Г. Картины из жизни государства Афинского в V в. до Р.Х. – М.: За друга, 1913. – 109 с.

33. Античная цивилизация. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

34. Баскаков В. Ю. Что такое танатотерапия //

35. Баугартен Ф., Поланд Ф. Эллинская культура. – СПб, 1906. – 106 с.

36. Боннар А. Греческая цивилизация. – М.: Изд-во иностр. лит-ра, 1958. – Т.1. – 256 с.

37. Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. – М.: Наука, 1976. – 176 с.

38. Бузескул В.П. Введение в историю Греции. – Харьков, 1903. – 535 с.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: