Антон Данненберг - Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ

- Название:Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентРАНХиГС (Дело)ed740fe7-6753-11e5-8380-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-0929-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Данненберг - Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ краткое содержание

В монографии рассматривается процесс развития христианства на Кубе в условиях политической и социально-экономической трансформации в XX – начале XXI в. Динамика религиозной жизни анализируется автором в контексте теорий секуляризации и кризиса католицизма, сквозь призму изменения религиозного сознания, как системообразующего компонента религии.

Выдвигается и обосновывается тезис взаимообусловленности религиозных систем как конкретно-исторических форм бытия религий и форм социокультурного бытия, соотнесенных с этапами развития и становления общества.

На основе проведенного анализа автором делается вывод о формировании в начале XXI в. на Кубе своеобразной синкретической религиозной системы, включающей в себя элементы христианства и традиционных африканских верований.

Религия на Кубе. Философско-религиоведческий анализ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В свою очередь, архиепископ Сантьяго де Кабальерос Р. Де ла Роса и Карпио выделяет следующие компоненты, соединяющиеся в специфическую религиозность латиноамериканцев:

1. Туземные религии, которые присутствуют на латиноамериканском субконтиненте, где регистрируется более 66о различных этнических групп.

2. Африканские религии, так как черный компонент так или иначе присутствует практически во всех странах Латинской Америки.

3. Народный католицизм [256].

Говоря о динамике существования религиозного сознания, безусловно, представляется важным выяснение возможных путей его дальнейшего развития. Американские исследователи С. Ростас и А. Друджес полагают, что в будущем Латинская Америка не станет, например, более католической или более протестантской, чем она была в прошлом. По их мнению, люди имеют свои собственные стратегии и приоритеты при выборе религии. И более того, «они имеют тенденцию производить свою собственную версию той или иной религии» [257].

Как представляется, современный секулярный мир движется в сторону смены нынешней парадигмы сознания, которая вытеснила сверхъестественное за свои пределы. Мир не становится нерелигиозным, но и нельзя говорить о том, что религия продолжает играть в нем ту роль, которую она играла прежде. Сегодня все чаще звучат разговоры о постсекулярном будущем, при этом «современные исследователи не дают однозначного ответа на вопрос о содержании понятия постсекулярности» [258].

В нашем видении постсекулярное общество (западное, в том числе и латиноамериканское) – это общество мультирелигиозное, постепенно отходящее от диктата мировых религий. Латинская Америка сегодня ярко демонстрирует, что доминирующая в ней католическая вера в своем догматическом варианте (а только он и возможен в случае с христианством, обладающим жесткими догматами) все меньше находит отклик в сердцах верующих. Население начинает все больше обращать внимание на более либеральные варианты христианства, а также нехристианские религиозные традиции. Все это говорит о постепенной смене ориентиров в религиозном сознании латиноамериканцев, которое в условиях религиозного плюрализма само становится плюралистичным.

Глава II

Католицизм на Кубе в XX-начале XXI века

2.1. Католическая церковь на Кубе в первой половине XX века

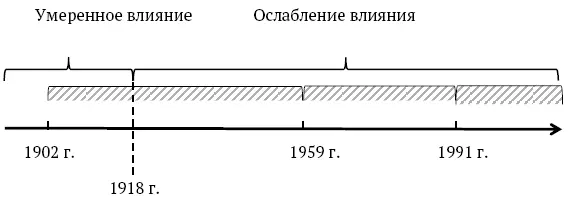

Согласно предложенной нами трактовке религиозной системы как состояния той или иной религии в определенный исторический момент обратимся к рассмотрению кубинского католицизма в период с начала XX столетия и до сегодняшнего дня. Точкой отсчета для нас будет служить обретение Кубой независимости в конце XIX века. Как будет показано ниже, именно это событие отделяет одну стадию развития Католицизма на острове (как, впрочем, и всех других религиозных конфессий) от предыдущей. Следующим ключевым событием, положившим начало развитию новой стадии религиозной жизни, является революция 1959 года. Хотя социалистический строй продолжает свое существование на Кубе и сегодня, тем не менее, на наш взгляд, с начала 1990-х годов можно говорить о зарождении третьей религиозной системы католицизма в рассматриваемый период.

Таким образом, в главе будет рассмотрено три стадии развития христианства католического вероисповедания на Кубе или, другими словами, три религиозные системы католицизма, сменявшие одна другую на протяжении XX века.

Каждая из стадий определялась социально-экономическими, политическими изменениями на Кубе, а также глобальными процессами внутри самого католицизма. В результате каждый этап характеризуется следующими внешними (по отношению к католицизму) и внутренними факторами:

1. Внешние: обретение независимости, усиление американского влияния, господство креольской буржуазии. Внутренние: становление национальной духовной иерархии (1898–1959).

2. Внешние: социалистические преобразования, политика атеизма, изменения социальной структуры общества. Внутренние: Второй Ватиканский собор, теология освобождения, встраивание Церкви в новую социальную структуру (1959–1991).

3. Внешние: Крушение социалистического лагеря, экономические преобразования, демократизация режима. Внутренние: попытки активизации религиозной жизни, восстановление храмов, учебных заведений и т. д. (1991 – настоящее время).

Схема развития католицизма на Кубе в контексте развития католицизма в целом выглядит следующим образом:

Таким образом, мы говорим о постепенном снижении влияния католичества на Кубе со все более очевидной сменой типа религиозного сознания – с коммисционного на сенситивное. Двадцатый век, ознаменовавшийся либерализацией католицизма ввиду демократизации как мировой тенденции развития в общем, на Кубе проявился и в наложении на указанную особенность социалистического поворота, внесшего свои серьезные коррективы. Таким образом, если первая половина XX столетия ознаменовалась для Кубы наступлением (ввиду американского влияния) своего рода прообраза эпохи религиозного плюрализма, то вторая – атеизацией общества. Католицизму были нанесены сразу два значительных удара. Безусловно, в этих условиях религиозное сознание кубинцев подвергалось существенной трансформации.

Исследователи чаще всего говорят о Кубе как о стране с низким уровнем религиозности. Так, известный кубинский специалист Ф. Ортис еще в начале XX века полагал, что с точки зрения отношения к религии позицию кубинцев можно охарактеризовать как безразличную 1. Еще раньше, в середине XIX века Н. Тарреа говорил о том, что хотя гаванцы должны были бы быть католиками, но многие безразличны относительно религии [259] [260] . Тогда же побывавшая на Кубе писательница Ф. Бремер писала: «Среди иностранцев различных национальностей, побывавших на Кубе, есть единство мнения об абсолютном отсутствии религиозной жизни на Острове. Священники живут в очевидном противоречии с данными ими обетами, никем не уважаемые и не заслуживающие этого» [261]. Более того, понаблюдав за некоторыми католическими церемониями, она восклицала: «Это был блестящий спектакль, но такой же и неуместный. Даже дыхание серьезности, кажется, его не касалось. Было очевидно и ясно, судя по этой процессии, что религия умерла на Кубе!» [262]. Наблюдатели видели апатию верующих и безразличие духовенства.

Говоря о Кубе, мы сталкиваемся с понятием «cubanidad», которое можно условно перевести на русский язык как «кубинскость». Как отмечает Г. Перес-Фирмат, существует три схожих термина, имеющих одинаковое значение – «cubanidad», «cubania» и «cubaneo», но старейший из них именно первый, корни которого уходят в XIX век [263]. При этом если термины «cubanidad» и «cubaneo» практически идентичны, то термин «cubaneo» имеет несколько иной оттенок. В научный оборот его ввел известный кубинский исследователь Ф. Ортис, в своем докладе на конференции в Гаванском университете 28 ноября 1939 года, позже опубликованном отдельной статьей в журнале «Revista Bimestre Cubana» [264]. Данный неологизм он позаимствовал у испанского философа М. де Унамуно, который делал различие между терминами «hispanidad» и «hispania». М. де Унамуно полагал, что это различие необходимо, проводя аналогии с терминами «humanidad» и «hombria», где первый термин имеет общее значение, а второй – индивидуальное. В своей статье 1927 года «Hispanidad» философ писал: «Когда я говорю Hispanidad, я говорю об исторической категории, а также о духовной, которые вместе создали душу территории с ее контрастами и внутренними противоречиями» [265].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: