Владимир Жуков - Оружие авиации

- Название:Оружие авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства обороны Союза ССР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Жуков - Оружие авиации краткое содержание

Современное состояние авиационного вооружения и тенденции его развития освещаются по зарубежным материалам, опубликованным в последние годы в журналах «Авиэйшн уик», «Флайт», «Орднанс» и др. subtitle

3 0

/i/61/718761/Grinya2003.png

0

/i/61/718761/CoolReader.png

Оружие авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как же изменить положение стволов оружия в соответствии с этими поправками? Это можно сделать с помощью уже известных нам сельсинов. В схеме вычислителя имеются так называемые дифференциальные сельсины, включенные в цепь между сельсин-датчиками прицела и сельсин-приемниками турели. Путем поворота роторов дифференциальных сельсинов вычислитель вводит суммарные поправки. Поворот роторов изменяет ток в цепи следящего привода, а значит, и продолжительность работы привода электродвигателя турели. В результате оружие перемещается в соответствии с поправками на больший или меньший угол. При слежении за целью весь процесс происходит непрерывно.

Следует отметить, что даже такой схематичный разбор устройства и работы механизмов дистанционной наводки оружия показывает, насколько сложны подобные системы. Однако, несмотря на это, дистанционные установки нашли широкое применение в современной авиации и, несомненно, будут развиваться и в дальнейшем.

До сих пор мы разбирали случаи прицеливания, когда стрелок отчетливо видит цель, но такое обстоятельство в воздушном бою может и отсутствовать, так как современная авиация действует днем и ночью, в тумане, в облаках и т. д. Как же в таких случаях поражать цель?

С развитием авиации возникла задача создания аппаратуры, которая позволяла бы производить прицеливание и в тех случаях, когда цель не видна, например ночью или при неблагоприятных метеорологических условиях. Эта задача была решена на основе использования принципов радиолокации.

Самолетные радиолокационные прицелы имеют более сложное устройство, чем обычные автоматические прицелы. Действительно, при создании визуальных средств прицеливания конструкторам не нужно было снабжать самолет средством для поиска цели, так как летчик сам искал цель, осматривая окружающее его пространство, или получал данные об ее первоначальном местоположении по радио с земли. Теперь же летчика нужно снабдить не только устройством, вырабатывающим необходимый угол упреждения при стрельбе, но и средством первоначального поиска цели, скрытой облаками, туманом или темнотой. Наземные радиолокационные станции лишь выводят самолеты к цели, но сблизить истребители с самолетами противника на дальность действительного огня наземные радиолокационные средства не могут.

Таким образом, самолетная радиолокационная прицельная станция должна обеспечивать не только прицеливание, т. е. выработку угла упреждения, но и поиск цели так, чтобы летчик мог самостоятельно вывести к ней свой самолет. Комплект необходимого для этого оборудования, например у американской системы А-4, состоит из передатчика, приемника, антенны, индикаторного устройства, вычислительного блока и других вспомогательных устройств.

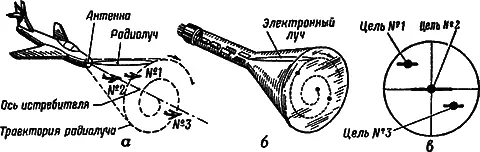

Передатчик самолетной станции А-4, как и передатчик любой радиолокационной станции, служит для генерирования (возбуждения) электромагнитных колебаний высокой частоты. Колебания эти возбуждаются не непрерывно, а короткими сигналами — импульсами. Импульсы быстро (до нескольких тысяч в секунду) следуют один за другим в антенну. Антенна станции выполняет две функции — излучает и принимает импульсы. При этом она непрерывно движется в пространстве, вращаемая электродвигателем, и радиолуч таким образом описывает то расходящуюся, то сходящуюся спираль, как бы прощупывая последовательно все участки обозреваемой им зоны.

Если радиолуч встречает на своем пути какой-либо предмет, например самолет противника, то часть электромагнитной энергии импульса от этого самолета отражается и возвращается обратно к антенне станции, преобразуется, усиливается в приемном устройстве и подается на индикатор, расположенный в кабине самолета.

Основной элемент индикатора — электронно-лучевая трубка. Пучок электронов, создаваемый в ней специальным отклоняющим устройством, непрерывно движется, точно соответствуя движению радиолуча в пространстве. Поэтому конец электронного луча описывает на экране трубки такую же спираль, какую описывает радиолуч в вертикальной плоскости перед самолетом (рис. 25). Если же в индикатор попадают отраженные импульсы, они повышают величину тока электронного луча. На экране появляется ярко светящаяся точка, а так как отраженный сигнал проходит расстояние от цели до самолета за очень малое время, светящаяся точка появляется на экране индикатора практически в тот же момент, когда радиолуч встречается с преградой. Таким образом, обнаруживается не только наличие цели, но и ее положение в пространстве относительно самолета.

Для того чтобы летчик мог определить координаты обнаруженной цели, на экране индикатора нанесены две линии: горизонтальная и вертикальная, проходящие через центр экрана. Если отметка цели появится как раз на перекрестии этих линий, значит, цель находится точно впереди самолета, если левее и выше перекрестия — значит, левее и выше самолета и т. д. Руководствуясь этим, летчик направляет самолет на цель и идет на сближение с ней. При этом он должен так управлять самолетом, чтобы отметка цели все время находилась на перекрестии экрана индикатора.

Ясно, что для перехвата цели летчику важно знать не только направление, в котором она находится, но и ее удаление, чтобы можно было выбрать нужную скорость полета. О дальности до цели можно судить по времени прохождения импульсов от антенны до цели и обратно к антенне радиолокационной станции. Для измерения таких малых величин времени в комплекте станции имеются специальные электронные схемы, которые вырабатывают напряжение, соответствующее в определенном масштабе дальности до цели. Под воздействием этого напряжения электронный луч отклоняется на экране индикатора по горизонтали в обе стороны от отметки цели, у нее как бы вырастают «крылья». Точка превращается в линию. Чем ближе воздушная цель к истребителю, тем длиннее будут «крылья». Подобная система обозначения дальности очень удобна. Она сходна с восприятием цели при визуальном наблюдении: в обоих случаях, чем ближе цель, тем больше ее размеры.

Осуществляя перехват, летчик действует следующим образом. Увидев на экране индикатора цель, он управляет самолетом так, чтобы отметка цели переместилась в центр перекрестия (если она появилась не в центре), а «крылья» непрерывно увеличивались. При этом самолет будет лететь точно по направлению к цели, сближаясь с ней. Как только «крылья» достигнут штрихов, отмеченных на экране индикатора, что означает выход самолета на дальность действительного огня, можно начинать стрельбу. Но до этого еще нужно произвести точное прицеливание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: