Александр Гурштейн - Извечные тайны неба

- Название:Извечные тайны неба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Гл. ред. фи-мат. лит.

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-014073-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гурштейн - Извечные тайны неба краткое содержание

Первое и второе издания – изд-во «Просвещение», 1973, 1984 гг.

Для школьников старших классов, студентов, учителей, любителей астрономии.

Извечные тайны неба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Звезда остается в обычном «уравновешенном» состоянии, пока давление горячих газов и гравитационное сжатие взаимно компенсируются. В результате выгорания водородного «топлива» действие гравитационных сил оказывается резко преобладающим. Тогда наступает стремительное сжатие звезды.

Теория рассматривает три варианта «агонии» состарившихся звезд.

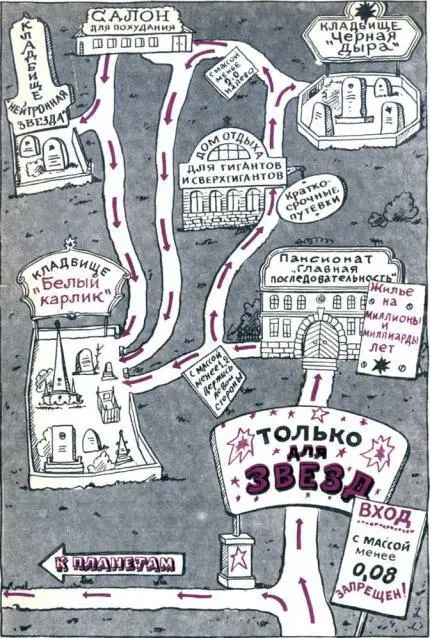

Звезды с массой меньше 1,2-1,4 массы Солнца, как описано выше, сжимаются до состояния белых карликов. Все атомы в недрах белых карликов разрушены на составляющие их элементарные частицы. Вещество белых карликов состоит из «стиснутых» атомных ядер и электронов.

Если исходная масса звезды превосходила массу Солнца более чем в 1,2-1,4 раза, то звезда сжимается гораздо сильнее: до состояния тусклой и сверхплотной нейтронной звезды. Недра подобной звезды должны состоять из нейтронов, образующихся при сверхбольших плотностях за счет слияния протонов с электронами.

Существование нейтронных звезд было давно предсказано теоретически, но обнаружить их оказалось далеко не просто.

И. С. Шкловский образно называл нейтронные звезды неуловимой «синей птицей» астрофизиков-теоретиков, о которой они мечтали на протяжении трех десятилетий.

Открытие нейтронных звезд, как водится, было сделано совершенно случайно. В августе 1967 г. Жаклин Белл – аспирантка известного английского радиоастронома Энтони Хьюиша – в старинном университетском городке Кембридже во время рядовых наблюдений мерцания радиоисточников обнаружила поступающие из одной точки неба очень короткие и очень правильные радиоимпульсы, напоминающие быстро чередующиеся точки азбуки Морзе.

«Это казалось нелепым, – вспоминал позднее Э. Хьюиш. – Столь регулярные импульсы просто не могли приходить из „звездного пространства“».

Полгода – беспрецедентный случай в современной астрономии! – открытие держалось в строжайшей тайне, а неведомый радиоисточник среди персонала обсерватории получил сокращенное обозначение LGM. Оно происходило от начальных букв английских слов little green men – «маленькие зеленые человечки», как в шутку порой называют на Западе выдуманных обитателей других миров. Только когда дальнейшие исследования полностью исключили возможность искусственного происхождения регистрируемых в Кембридже сигналов, новость была предана огласке. Это произошло в начале 1968 г.

При последующих поисках за короткий срок было обнаружено несколько десятков загадочных источников правильных радиоимпульсов. Интервалы между импульсами этих источников были различными – от одного всплеска каждые 4 с до быстрых мерцаний, чередующихся через несколько сотых долей секунды. За вновь открытыми объектами Вселенной укрепилось название пульсирующих радиоисточников, или сокращенно пульсаров.

Скрупулезные теоретические выкладки показали, что всплески радиоизлучения пульсаров, отличающиеся исключительно высокой равномерностью, обязаны своим происхождением их вращению. Пульсары окружены магнитными полями, напряженность которых в миллионы раз превосходит напряженность самых мощных магнитных полей, когда-либо созданных в условиях Земли. Собственные магнитные поля как бы фокусируют радиоизлучение пульсаров в узкие пучки, и они становятся похожими на вращающиеся космические радиомаяки. Когда луч такого маяка-пульсара поворачивается к Земле, мы наблюдаем очередной всплеск его радиоизлучения.

Один из пульсаров оказался расположенным в центре старой знакомой – Крабовидной туманности. Частота его пульсаций достигает 30 импульсов в секунду. Очевидно, что вращаться вокруг своей оси со скоростью 30 об/с, как это делает пульсар Крабовидной туманности, и не разлететься при этом на куски под действием сил инерции может только очень малое по своим размерам тело. Различные оценки привели к одним и тем же результатам: размеры пульсаров очень скромны, гораздо меньше размеров даже небольших планет вроде Земли – порядка 10 км.

В итоге мало-помалу были собраны исчерпывающие доказательства того, что пульсары действительно представляют собой теоретически предсказанные тремя десятилетиями ранее нейтронные звезды – звезды, находящиеся в последней стадии своей эволюции.

По современным представлениям, нейтронная звезда покрыта твердой, жесткой кристаллической корой с толщиной порядка одного километра. Так велика сила тяготения на этой звезде, что самая крупная гора на ее поверхности не смогла бы подняться выше 2,5 см. Под корой в недрах звезды находится сверхтекучая «нейтронная жидкость». Чудовищные условия нейтронной звезды приводят к тому, что все пустоты в атомах «выжимаются»: нейтронная звезда становится как бы одним цельным атомным ядром фантастических размеров. Плотность нейтронных звезд, как мы уже рассказывали, неслыханно велика: она заключается в пределах от 10 12до 10 15г/см 3. Общая энергия излучения такого пульсара, как например, пульсар Крабовидной туманности, в тысячи раз превосходит энергию, излучаемую Солнцем.

Продолжительные наблюдения позволили обнаружить, что вращение некоторых пульсаров едва заметно замедляется. Это легко объяснимо: кинетическая энергия вращения нейтронной звезды переходит в излучение, и пульсар постепенно «замирает».

Помимо общего незначительного замедления вращения, у отдельных пульсаров наблюдаются непредвиденные скачкообразные увеличения скорости вращения. Они находятся на пределе чувствительности современной аппаратуры, составляя не более десятимиллионной доли секунды между соседними импульсами. Эти скачки в скорости вращения пульсаров связывают с перестройкой структуры их коры, можно сказать, со своего рода «звездотрясениями».

К середине 80-х годов радиоастрономы занесли в каталоги свыше четырехсот состарившихся звезд – пульсаров.

Третий теоретически возможный вариант звездной «кончины» представляет собой гравитационное сжатие звезд с массой больше двух масс Солнца. В соответствии с выводами теории относительности, вокруг них в результате гравитационного сжатия возникает настолько сильное искривление пространства, что электромагнитное излучение вообще не в силах вырваться за пределы этого объекта. Звезды, претерпевающие такое сжатие, становятся «невидимками».

Некоторые физики склонны образно называть возникающее при этом явление «черной дырой» в пространстве. Благодаря своему чудовищному гравитационному полю «черная дыра» не только ничего не излучает, но даже захватывает и поглощает всякое проходящее мимо излучение. Физические проблемы, связанные с последующей судьбой таких звезд, являются одними из наиболее интригующих в современной астрофизике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: