Александр Гурштейн - Извечные тайны неба

- Название:Извечные тайны неба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Гл. ред. фи-мат. лит.

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-014073-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Гурштейн - Извечные тайны неба краткое содержание

Первое и второе издания – изд-во «Просвещение», 1973, 1984 гг.

Для школьников старших классов, студентов, учителей, любителей астрономии.

Извечные тайны неба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

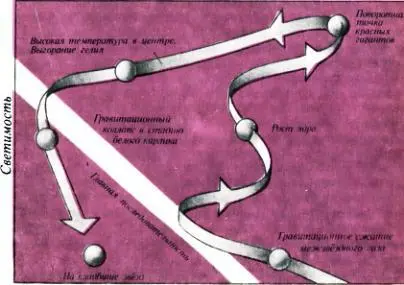

Вернемся вновь к диаграмме Герцшпрунга-Рессела и попробуем в рамках изложенной теории наглядно представить себе все этапы эволюции звезды.

На рисунке с диаграммой Герцшпрунга-Рессела сплошной линией («лентой») со стрелками показаны перемещения звезды по мере ее «возмужания», или как говорят астрономы, ее эволюционный трек. Этот эволюционный трек начинается в правом нижнем углу диаграммы, когда только-только формирующаяся звезда еще холодна и светит слабо. Вскоре – за несколько десятков миллионов лет – звезда разогреется и достигнет главной последовательности. Затем на протяжении нескольких миллиардов лет она медленно поднимается вдоль главной последовательности снизу вверх, становясь все более яркой и горячей. Однако в какой-то момент времени, несмотря на продолжающееся увеличение общей светимости, температура поверхности звезды уже не увеличивается, а убывает. Характеристики звезды на диаграмме Герцшпрунга-Рессела начинают изменяться в сторону звезд-гигантов.

Проходит еще немного времени, и звезда красный гигант достигает поворотной точки своего существования: она начинает сбрасывать разреженную оболочку. Итог: светимость звезды резко падает, а температура поверхности быстро нарастает. Эволюционный трек звезды поворачивает на 180°. Дальнейшие события происходят достаточно быстро: звезда уходит из области красных гигантов, пересекает под прямым углом главную последовательность, спускается в область белых карликов и отправляется на «кладбище звезд».

Самой длительной фазой существования звезды является та фаза, когда она впервые выходит на главную последовательность. В зависимости от начальной массы звезда может выйти на главную последовательность немного ниже или немного выше. Соответственно в процессе дальнейшей эволюции, она может попасть в область красных гигантов или сверхгигантов, а в конце жизни, как мы рассказывали, оказаться в числе белых карликов, нейтронных звезд или «черных дыр».

Вот к каким далеко идущим выводам может привести кропотливый теоретический анализ такой, на первый взгляд, невзрачной схемы, как диаграмма Герцшпрунга-Рессела.

Длительный практический опыт людей убеждает в том, что любая форма энергии обязательно переходит в конечном счете в теплоту. А теплота имеет примечательную особенность безвозвратно рассеиваться в окружающем пространстве. В результате обобщения такого опыта появился в науке принцип, носящий название второго закона термодинамики. Наиболее простая формулировка его такова: в замкнутой, изолированной системе теплота не может сама собой переходить от более холодного тела к более горячему.

Автор второго закона термодинамики немецкий физик Клаузиус вывел из него пессимистические следствия. Клаузиус считал, что Вселенную в соответствии с этим законом ждет неминуемая «тепловая смерть». Будущая картина Вселенной рисовалась ему в виде несметного скопища «трупов» остывших звезд.

Однако идею «тепловой смерти» Вселенной современная наука отвергла. Действительно, может наступить и наступает «тепловая смерть» отдельных звезд и звездных систем. Но второй закон термодинамики неприменим ко всей Вселенной в целом.

Рассмотрим пример. Температура в грозовом разряде достигает гигантских значений, хотя температура окружающей атмосферы и грозовых туч вряд ли превышает +25 °C. Что это? Концентрация энергии и нарушение второго закона термодинамики? Нет. Просто-напросто закон относится лишь к изолированным системам. А тучи запасли энергию из внешних источников, они запасли энергию ветра и солнечных лучей. При столкновении туч запасенная ими энергия перешла в энергию электрического разряда.

Приведенный пример помогает понять несостоятельность концепции «тепловой смерти» безграничной Вселенной. По отношению к любой ограниченной части Вселенной – будь то даже целая галактика или система галактик – всегда существуют другие, внешние области. И благодаря существованию внешних источников во Вселенной может происходить очень многообразное перераспределение энергии.

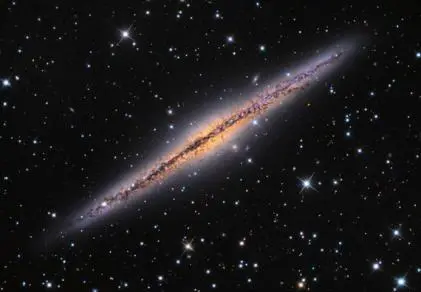

Сонмы галактик

Диковинные особенности строения отдельных звезд, их рождение и эволюция, вспышки новых и сверхновых – все эти волнующие проблемы современной звездной астрономии отступают перед захватывающей воображение картиной бескрайнего пространства Вселенной, заполненного несметными множествами галактик, каждая из которых, подобно нашей Галактике, насчитывает в своем составе многие десятки и сотни миллиардов звезд.

Начало переписи иных галактик, сам того не подозревая, положил, как мы уже говорили, астроном Шарль Мессье-наблюдатель комет, поместивший в конце XVIII в. во французском астрономическом ежегоднике первый список небесных «туманных пятен». Заметных туманностей он обнаружил на первых порах чуть более сотни. До сих пор в научной литературе эти объекты чаще всего обозначают буквой М и номером, который они имели в списке Мессье.

Очень скоро Вильям Гершель, энергичный исследователь строения нашей Галактики, расширил список Мессье и довел перечень туманностей и звездных скоплений до двух с половиной тысяч.

Гершель оказался интуитивно прав, разделяя точку зрения некоторых своих предшественников, что по крайней мере часть из небесных «туманных пятен» является «островными вселенными» – самостоятельными звездными системами, подобными системе Млечного Пути. Однако доказать эту концепцию во времена Гершеля было еще невозможно, и спор о местонахождении небесных туманностей растянулся более чем на столетие.

В конце XIX в. был составлен «Новый Генеральный каталог туманностей и звездных скоплений», или сокращенно NGC. Он насчитывал уже 7840 объектов, которые получили обозначение, состоящее из индекса NGC и номера внутри этого каталога. Содержание NGC давало обильный материал для статистического анализа, причем в то время как все поиски туманностей вблизи самого Млечного Пути оказались полностью безрезультатными – там ни разу не было обнаружено ни одной туманности с приближением к полюсам Галактики количество открытых туманностей систематически увеличивалось. Это обстоятельство казалось решающим доводом в пользу вывода, что туманности принадлежат нашей Галактике, и все вещество Вселенной сосредоточено лишь в пределах звездной системы Млечного Пути.

«Вопрос о том, являются ли туманности другими галактиками, едва ли больше нуждается в обсуждении», – читаем мы в одной из книг по истории астрономии, вышедшей в 1905 г. – «На него ответил сам ход исследований. Можно с уверенностью сказать, что никто из компетентных мыслящих людей, располагая всеми имеющимися аргументами, не может в настоящее время считать любую из отдельных туманностей звездной системой того же ранга, что и Млечный Путь».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: