Николай Глухов - Беседы о физике и технике

- Название:Беседы о физике и технике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-06-000631-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Глухов - Беседы о физике и технике краткое содержание

Беседы о физике и технике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В атомах вещества при термодинамическом равновесии на каждом последующем возбужденном уровне находится меньше электронов, чем на предыдущем.

Если теперь подействовать на систему возбуждающим излучением с частотой, попадающей в резонанс с переходом между уровнями 1 и 3 (схематично 1 —> 3 ), то атомы будут поглощать это излучение и переходить с уровня 1 на уровень 3 . Если интенсивность излучения достаточно велика, то число атомов, перешедших на уровень 3 , может быть весьма значительным и мы, нарушив равновесное распределение населенностей уровней, увеличим населенность уровня 3 и уменьшим, следовательно, населенность уровня 1 .

С верхнего третьего уровня возможны переходы 3 —> 1 и 3 —> 2 . Оказалось, что переход 3 —> 1 приводит к испусканию энергии Е 3— Е 1= hv 31, а переход 3 —> 2 не является излучательным: он ведет к заселению «сверху» промежуточного уровня 2 (часть энергии электронов при этом переходе отдается веществу, нагревая его). Этот второй уровень носит название метастабального , и на нем в итоге окажется атомов больше, чем на первом. Именно на этом уровне происходит накопление возбужденных атомов. Поскольку атомы на уровень 2 поступают с основного уровня 1 (через верхнее состояние 3 ), а обратно на основной уровень возвращаются с «большим запаздыванием», то уровень 1 «обедняется».

В результате и возникает инверсия , т. е. обратное инверсное распределение населенностей уровней. Если N 1— число атомов в состоянии 1 , a N 2— число атомов в состоянии 2 , то при инверсии N 2> N 1и генерируются фотоны с энергией hv 21= E 2— Е 1. Следовательно, инверсия населенностей энергетических уровней создается интенсивным вспомогательным излучением, называемым излучением накачки , и приводит в конечном итоге к индуцированному (вынужденному) размножению фотонов в инверсной среде. Это индуцированное излучение явилось физической основой создания лазера — источника, в котором рождаются «кванты-близнецы», т. е. когерентные, строго направленные узким пучком электромагнитные волны.

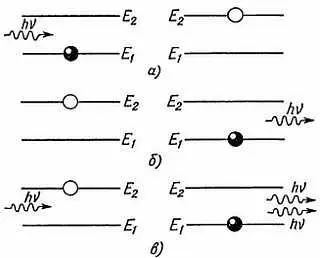

На рис. 44 приводится схема, поясняющая поглощение и испускание спонтанного и индуцированного излучения.

Рис. 44. Схема, поясняющая явление поглощения ( а), спонтанного ( б) и индуцированного ( в) излучений

Частица (атом или ион), находящаяся в основном энергетическом состоянии (находится на уровне 1 ) и изображенная черным кружочком на рис. 44, а , поглощает фотон (волнистая стрелка) и возбуждается, т. е. переходит на более высокий энергетический уровень Е 2(белый кружок). Возбужденная частица (белый кружок на рис. 44, б ) может спонтанно выделить энергию в виде фотона и возвратиться в основное состояние.

Но возбужденную частицу (белый кружок на рис. 44, в ) можно заставить испустить фотон под действием внешнего фотона (волнистая стрелка слева). Тогда кроме этого стимулирующего фотона появится второй фотон с той же частотой (волнистые стрелки справа), а частица снова возвратится в основное состояние. Так в результате индуцированного испускания рождаются кванты-близнецы, т. е. при большом числе возбужденных атомов происходит лавинообразный процесс значительного усиления слабого, подлежащего усилению сигнала.

ИТАК, ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНО. ОСТАЕТСЯ СФОРМИРОВАТЬ ЕГО В ПУЧОК.

Действительно, индуцированное размножение фотонов в инверсной среде является лишь необходимым, но не достаточным условием создания и действия лазера — генератора когерентной электромагнитной волны.

Для формирования высокой временной и пространственной когерентности излучения среду, в которой оно возникает, получившую название активной среды , необходимо поместить в оптический резонатор — систему двух сферических или плоских зеркал. Резонатор обладает свойствами не только накапливать внутри себя фотоны, испускаемые активной средой, т. е. создавать дополнительное усиление излучения, но и осуществлять «выбор» волн определенных частот из диапазона hv 21= Δ E / h , обладающих высокой монохроматичностью.

Дело в том, что каждый энергетический уровень представляет собой не узкую линию (рис. 44), а полосу шириной А£ (в случае трехуровневой схемы Δ E 3, Δ E 2).

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ДЕЙСТВИЕ РЕЗОНАТОРА ПОДРОБНЕЕ

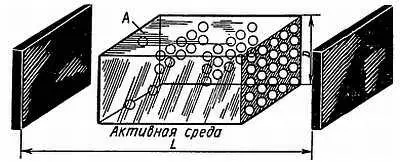

В резонаторе (рис. 45) элемент активной среды выбран в виде параллелепипеда, а в качестве резонатора выступают два плоских зеркала. В соответствии с одним из физических законов, установленных Бугером, усиление волны в инверсной системе нарастает экспоненциально с увеличением длины активной среды. Однако в реальных физических условиях существуют потери энергии, которые с ростом длины среды возрастают. Следовательно, длину активной зоны необходимо подобрать такой; чтобы потери энергии были минимальны при максимально возможном усилении излучения.

Рис. 45. Схема оптического резонатора

Пусть в точке А активной среды спонтанно испускается фотон энергии hv 21 с направлением распространения вдоль оси системы (перпендикулярно зеркалам) и пусть он станет тем «первым камнем», вызывающим лавину фотонов-близнецов. Именно в лазерах этот спонтанно излученный фотон и представляет собой излучение, которое необходимо усилить. В результате движения этого фотона в среде появления индуцированных фотонов амплитуда и энергия волны увеличиваются в направлении ее распространения. После отражения от правого зеркала волна идет обратно, продолжая усиливаться. Пройдя расстояние L , она достигает левого зеркала, отражается и снова устремляется к правому зеркалу.

Такие условия, разумеется, создаются только для осевых волн. Кванты других направлений не способны забрать заметную часть запасенной в активной среде энергии, но при определенных условиях практически вся энергия возбуждения атомов переходит в излучение, направленное вдоль оси резонатора.

Если затем каким-либо способом (об этом несколько позже) дать возможность излучению выйти из резонатора, то можно получить остронаправленный, почти параллельный пучок, линейный угол расходимости которого определяется лишь дифракционными явлениями на зеркале и равен λ / D ( D — диаметр пучка).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: