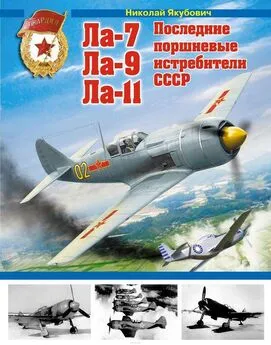

Николай Якубович - Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР

- Название:Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76444-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР краткое содержание

Победное окончание войны и перевод страны «на мирные рельсы» позволили авиастроителям перейти от деревянных конструкций к цельнометаллическим. Так появились последние поршневые истребители СССР — оснащенный четырьмя 23-мм пушками «убийца «Летающих крепостей» Ла-9 и отличавшийся огромной дальностью истребитель сопровождения Ла-11, которым довелось сбивать американские самолеты-разведчики, нарушавшие советскую границу, и драться в небе Китая и Кореи.

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о последних винтомоторных истребителях, ставших венцом развития поршневой авиации СССР. Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обычно «Сверхкрепости» летали на бомбардировку на высотах около 10 км. Для набора этой высоты Ла-11 требовалось 26 минут. Преимущество в скорости на высоте практического потолка у Ла-11 было небольшим и не превышало 20 км/ч. Согласитесь, что шансов на перехват было немного. К тому же, получив информацию о преследовании, американские пилоты с пологим пикированием легко уходили в сторону моря. Летчикам Ла-11 так и не удалось одержать ни одной победы над В-29.

За время пребывания в Корее 351-й полк потерял две машины; первую из них — 8 августа 1951 года, унесшую жизнь командира звена старшего лейтенанта Гурилова в ходе ночного учебного полета. Спустя год, 7 ноября, погиб летчик Ковалев, Ла-11 которого столкнулся с «американцем».

В начале 1952 года в составе 351-го иап имелось по одной эскадрильи на МиГ-15 и на Ла-11. Оставшиеся 12 поршневых истребителей провоевали в составе полка до лета следующего года, и по-прежнему их главными противниками были В-26.

Одним из самых массовых американских истребителей Второй мировой войны был P-51 «Мустанг». Его последние модификации «Д», «Н» и «К» прослужили дольше всех и участвовали в войне в Корее. Там они в основном использовались для сопровождения бомбардировщиков, а модификации RF-51D и «К» — для разведки.

Сравнение P-51D с Ла-11 показывает, что при примерно одинаковой удельной нагрузке на крыло и большей тяговооруженности более легкий Ла-11 имел чуть меньшие дальность и максимальную скорость. Это можно объяснить большим лобовым сопротивлением звездообразного мотора АШ-82ФН. Ла-11 имел и худший потолок, что, видимо, связано с меньшей высотностью двигателя.

«Мустанги» модификации «D» в небольших количествах попали в Советский Союз еще в годы Великой Отечественной войны, и некоторые из них облетали летчики-испытатели ЛИИ. Полностью определить летные характеристики машин не удалось, но кое-какие выводы сделали. Более тяжелый P-51D медленней набирал высоту и до 5000 метров был менее маневренным. Выше машину словно подменяли. В целом это был неплохой истребитель сопровождения, особенно, если учесть, что дальние бомбардировщики летали на больших высотах. И в этом отношении он несколько превосходил Ла-11.

23 февраля 1950 года посты ПВО в зоне ответственности 54-го иак зафиксировали и идентифицировали три американских бомбардировщика В-29, следовавших по маршруту Таллин — Рига. На вооружении корпуса тогда были только поршневые истребители Лавочкина. Как рассказывал впоследствии бывший командующий ВВС Прибалтийского военного округа Герой Советского Союза генерал-полковник Ф. И. Шинкаренко, «самолет сложный, для ночных полетов не оборудован. На малых высотах на нем не пойдешь, а нарушители ходили чуть ли не на бреющем.

В тот день погода была сложная, низкая облачность, грунт размок, и для взлета «лавочкину» требовался бетон. Пришлось поднимать с аэродрома Чкаловск (бывший Зидлунг) в Калининградской области звено истребителей. Один из них не смог пробить облачность и вернулся, а остальные перехватили один В-29, который уже развернулся и шел на Клайпеду. Истребители приказали ему следовать за ними, он их команды проигнорировал и спокойно ушел. Стрелять-то было нельзя, для этого требовалось специальное разрешение высокого начальства».

ГЛАВА 7

ПОЛУРЕАКТИВНЫЕ «ЛА»

На огненной «метле»

Как известно, скорость опытных истребителей в начале 1940-х превысила 700-км рубеж, и ее рост сдерживался как недостаточной мощностью поршневого двигателя, так и воздушным винтом. Для дальнейшего прогресса советской авиации требовался турбореактивный двигатель, а его-то как раз и не было, как не было легкого поршневого двигателя мощностью свыше 2000 л.с.

Самолет «120Р».

В то же время имелся определенный задел по разработке жидкостно-реактивных (ЖРД) и прямоточных воздушно-реактивных (ПВРД) двигателей. Пульсирующие ВРД (ПуВРД) появились позже, после получения Советским Союзом трофейных немецких материалов. Эти обстоятельства привели к возрождению идеи конструктора Александра Яковлевича Щербакова по использованию комбинированной силовой установки на самолете (поршневой и реактивный двигатели). В качестве ускорителей рассматривались прежде всего ЖРД, так как весьма проблематичные ПВРД требовали дополнительных исследований и доводки.

Определенные надежды возлагались на ЖРД РД-1, разработанный в казанском Спецтехотделе НКВД под руководством Валентина Петровича Глушко и испытанный на летающей лаборатории Пе-2 при участии Сергея Павловича Королева. Основанием для разработки боевых машин с комбинированной силовой установкой стало постановление ГКО от 22 мая 1944 года. Согласно этому документу, наряду с самолетами других конструкторов предлагалось установить РД-1 и на истребитель Ла-5ФН. При штатном вооружении Ла-5ФН максимальная скорость полуреактивного истребителя должна была быть не менее 780 км/ч на высоте 7000 метров. Подниматься на 5000 метров он должен был за 3 минуты (время работы ЖРД) при дальности полета на основном двигателе — 300 км. Самолет требовалось построить в трех экземплярах, причем первый — к сентябрю 1944 года, а третий, с ламинарным профилем крыла, — к январю 1945 года.

Работа в этом направлении началась практически одновременно в филиале ОКБ Лавочкина (завод № 81), организованном в соответствии с приказом НКАП от 22 марта 1944 года на территории московского завода № 381, и в Казани под руководством С. М. Алексеева и С. П. Королева соответственно. Сергей Павлович, взяв за основу Ла-5ФН, предложил два варианта высотного истребителя «ВИ»: один с тремя ЖРД РД-1, установленными в фюзеляже и консолях крыла, а другой — с одним трехкамерным РД-3. По замыслам Сергея Павловича, для «ВИ» требовалось увеличить площадь крыла, установить пару турбокомпрессоров ТК-3 на двигатель АШ-82ФН и четыре пулемета БС калибра 12,7 мм.

Ожидалось, что прирост скорости первого варианта истребителя составит 100–140 км/ч, а второго — 215–290 км/ч, потолок возрастет на 4000 и 6500 метров соответственно. При этом продолжительность полета на высоте 14 км с использованием поршневого двигателя будет в пределах 15–20 минут. Но все эти проекты остались на бумаге.

Тем временем, в конце 1943 года московский филиал КБ Лавочкина срочно приступил к доработкам Ла-7 под жидкостный ракетный двигатель В. П. Глушко. Первый Ла-7Р-1 построили в октябре 1944 года на заводе № 381. В его хвостовой части находился ЖРД РД-1 с насосной системой подачи компонентов топлива с приводом от основного двигателя АШ-82ФН. Бак окислителя, вмещавший 270 кг азотной кислоты, находился в центроплане, а горючего (60 кг керосина) — в правой консоли крыла. При этом запас бензина для АШ-82ФН сократили до 210 кг. Управление ЖРД осуществлялось, как и у поршневого двигателя — с помощью рычага сектора газа и пускового крана (вентиля).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: