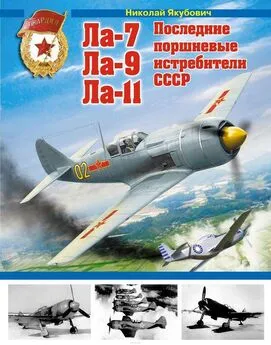

Николай Якубович - Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР

- Название:Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-76444-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР краткое содержание

Победное окончание войны и перевод страны «на мирные рельсы» позволили авиастроителям перейти от деревянных конструкций к цельнометаллическим. Так появились последние поршневые истребители СССР — оснащенный четырьмя 23-мм пушками «убийца «Летающих крепостей» Ла-9 и отличавшийся огромной дальностью истребитель сопровождения Ла-11, которым довелось сбивать американские самолеты-разведчики, нарушавшие советскую границу, и драться в небе Китая и Кореи.

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о последних винтомоторных истребителях, ставших венцом развития поршневой авиации СССР. Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Ла-7, Ла-9, Ла-11. Последние поршневые истребители СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом скорость самолета возросла, но по-прежнему отставала от «эталона 1944 года» на 14–13 км/ч. Отмечались, в частности, большие нагрузки на педали от руля высоты, плохое качество остекления; в кабине было жарко, разрушались выхлопные патрубки и прочие дефекты.

3 марта 1945 года Лавочкин доложил правительству, что «решением ГКО взлетный вес Ла-7 утвердили 3250 кг. Согласно приказу НКАП на самолете внедрены новые агрегаты, РПК-10, фильтр для всасывания и т. д. В результате вес самолетов на заводе № 381 доходит до 3320 кг. Мною разработаны мероприятия по снижению веса самолета на 70 кг».

Но, несмотря на это, облегчить самолет не удалось.

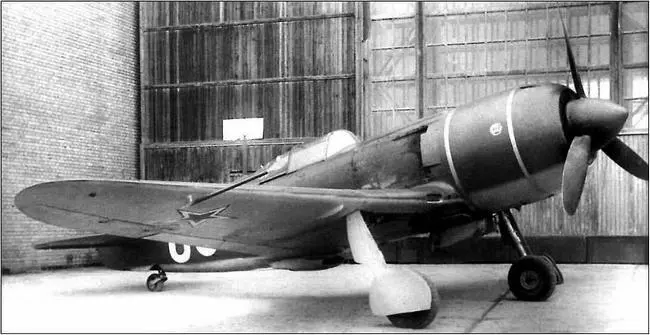

На фото представлен один и тот же самолет, и, судя по установке приемников воздушного давления (ПВД), он использовался для летных исследований в ЛИИ.

Ла-7 завода № 381.

В первой половине 1945 года завод № 381 НКАП успешно справился с планом выпуска истребителей Ла-7, выполнив его на 107,9 % (сдано 684 самолета вместо 634). Кроме того, были произведены сборка и облет 49 Ла-7, прибывших с завода № 21, а также 321 самолет отремонтирован в воинских частях, в том числе 290 Ла-5 и Ла-7 и других машин. За это заводу присудили первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании авиазаводов и вручили переходящее Красное знамя ГКО.

По окончании Великой Отечественной войны, когда приступили к переводу промышленности на выпуск гражданской продукции, выпуск Ла-7 постепенно свернули, ограничив в соответствии с указаниями 1-го Главного управления НКАП 30-й машиной 73-й серии.

С 3 августа 1945 года авиамоторный завод № 19 начал с 5-й серии (с двигателя № 8215001) изготавливать АШ-82ФН с редукцией 11/16. При этом их ресурс составил 150 часов. В нем устранили основные дефекты, а надежность мотора, как показали последующие испытания и эксплуатация, больше не вызывала сомнений. Выпуск самолетов с этими двигателями на заводе в Горьком начался осенью 1945 года.

В том же 1945 году вышло постановление ГКО, а 14 ноября в НКАП состоялось совещание по вопросу повышения качества боевых машин. Выступивший там П. А. Воронин сообщил, что по основному дефекту Ла-7 — высокой температуре в кабине — завод № 21 сделал три доработанных машины и предъявил их в НИИ ВВС, но из-за некачественного изготовления заказчик вернул их в Горький. Одновременно пришлось дорабатывать и Ла-7УТИ.

Более подробно состояние Ла-7 охарактеризовал Лавочкин. Из стенограммы его выступления видно, что из двенадцати дефектов, записанных в решении ГКО, самым неприятным из них была высокая температура в кабине летчика. Остальные — мелочевка, и девять из них, потребовавших вмешательства конструкторов, оперативно устранили, в том числе облегчили руль поворота, снизив нагрузки на педали.

Серийный завод также устранил свои дефекты, включая несинхронное отклонение предкрылков. Оставалась жара в кабине, но с ней справились лишь частично после исследований самолета (в который раз) в аэродинамической трубе ЦАГИ. Как известно, тепловой режим зависит от температуры наружного воздуха, масла и головок цилиндров мотора. Последние два фактора постоянны, и самое большое, что могла сделать промышленность, — это обеспечить температуру воздуха в кабине в пределах от +15 до +30 градусов. По сравнению с 50-градусной жарой во время войны это был существенный прогресс.

К массовой же доработке Ла-7, связанной с улучшением температурного режима в кабине летчика, приступили осенью 1945 года, о чем свидетельствует указание главного инженера ВВС Красной Армии от 4 октября: «Установить детали вентиляции кабины на самолетах, выпущенных заводом № 21 до номера 45212901, заводом № 99 до номера 45992501, согласно бюллетеню № 11/45 завода № 21 и на самолетах, выпущенных заводом № 381 до номера 3818160, согласно бюллетеню № 26/э завода № 381…

Все доработки <���…> произвести под руководством инструкторов НКАП силами ремонтной сети, технического состава частей Воздушных Армий и ВВС Округов и бригадами НКАП».

Ла-7 с двигателем М-71.

Помимо устранения производственных и конструкторских дефектов, в начале 1945 года на самолеты стали устанавливать приборы (приемо-передатчики) «МА», позволяющие определять их государственную принадлежность. На Ла-7 их рекомендовалось ставить за бронеспинкой летчика между 6-м и 7-м шпангоутами самолетов завода № 381 и на специальной полке — горьковских машин.

До окончания войны в Европе заводы изготовили в общей сложности 3977 истребителей Ла-7, 2957 из них поступили в ВВС (по состоянию на 1 мая 1945 года) и 198 — в истребительную авиацию ВМФ.

Ла-7 № 38105758 завода № 381.

Ла-7 завода № 21.

В плане работ ОКБ-21 на 1945 год числился Ла-7 с двигателями М-71 и АШ-84. Самолет с М-71 (с двумя пушками калибра 20 мм) построили, а с АШ-84 из-за отсутствия мотора изготовление перенесли на 1946 год. В том же году в ЛИИ на Ла-7 исследовались тормозные парашюты, нашедшие практическое применение лишь в 1950-е годы на самолетах с реактивными двигателями.

Пока шла война, на качество изготовления практически всех видов техники в нашей стране часто «закрывали глаза». Иначе нельзя было, поскольку власть требовала постоянного увеличения выпуска боевых машин, а технологический уровень производства и квалификация специалистов были крайне низки.

Если бы приняли меры по их повышению, то поставки авиационной техники значительно сократились. Следует учитывать и тот факт, что подготовка курсантов в летных школах и училищах была также на крайне низком уровне. Налет пилота, получившего направление на фронт, едва превышал 20 часов. Из-за этого, а также низкой дисциплины летного и технического состава потери авиационной техники в годы войны из-за аварий и катастроф были соизмеримы с боевыми.

16 января 1946 года командующий ВВС Красной Армии Новиков направил на имя И. В. Сталина служебную записку по вопросам послевоенного развития отечественной авиации, где вскрыл все эти проблемы. Не буду полностью приводить документ, отмечу лишь то, что касается Ла-7:

«Американские боевые самолеты, находящиеся в строю, имеют до 8, а английские до 7 автоматов управления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: