Техника и вооружение 2009 07

- Название:Техника и вооружение 2009 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

6. Турахин Алексей Федорович родился 22.02.1896 г. Образование высшее. Закончил Артиллерийскую академию и Высшие академические авиационные курсы. В ГСКБ-47 (ФГУП «ГНПП «Базальт») с 1930 по 1970 г.

А.Ф. Турахин является одним из первых организаторов проектирования советских авиационных бомб БРАБ-220, БРАБ-500, БРАБ-1000. Известен как талантливый конструктор, занимавший на протяжении многих лет ведущее место в советском авиабомбостроении, автор первых советских сварных фугасных авиабомб ФАБ-50, ФАБ-250, ФАБ-1000 (1932), зажигательной авиабомбы ЗАБ-1 -Э (1935), бронебойных авиабомб БРАБ-250, БРАБ-500, БРАБ-1000 (1941), авиационной гранаты АГ-2 (1941), противолодочной авиабомбы ПЛАБ-100 (1941).

Удостоен звания лауреата Сталинской премии (1943). Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Знак Почета и медалями.

7. Как присваивался индекс БР? В 1951 г. Г.И. Сергеев решил возродить присвоение «баррикадского» индекса вновь разрабатываемым изделиям. Был заведен специальный журнал с выдачей только по его разрешению, в который вносили очередной номер, название, указывалось число, подразделение и подпись.

8. Был зарегистрирован под №972 от 15.12.1952 г. (не сохранилось).

9. Бунин Сергей Алексеевич родился 09.03.1907 г. Окончил Тульский механический институт (1936 г.). Трудовую деятельность начал в 1926 г. учеником слесаря на заводе №6 в г. Тула. С1937 г. на заводе N968. Работал заместителем начальника цеха, начальником технического отдела, главным инженером. С 1939 г. – директор завода №68. В 1945 г. назначен директором завода №77, а через два года – директором СТЗ. Из Сталинграда направлен на пост заместителя министра сельскохозяйственного машиностро ения. С 1952 г. С.А. Бунин работал начальником ГСКБ-47. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 -й степени, медалями.

10. ГАВО, ф. 127, оп. 4, д. 770.

11. Из фондов ЦКБ «Титан», №1757 (рулон 49), эскизный проект.

12. Копия решения по тех совету, ГАВО, ф. 127, оп. 4, д. 770.

13. Из фондов ЦКБ «Титан», №2713 (рулон 49), тех. проект.

14. ГАВО, ф. 127, оп. 4, д. 772, л.32.

На этом совещании присутствовали:

От ЦКБ-34: главный инженер А.Г. Гаврилов, руководитель темы А.И. Ухов, начальник 22-го отдела В.М. Ковальчук, начальник 20-го отдела А.В. Черенков, ведущие конструкторы В.Е. Соколов и М.Е Дорфман.

От НИИ-13: главный инженер Л.Г. Шершень, главный конструктор A.В. Дмитриев, главный технолог В.П. Мясников, руководитель КБ-2 B.C. Красногорский, руководитель лаборатории №25 В. В. Рождественский, старший научный сотрудник 3.3. Гуревич.

15. ГАВО, Ф. 127, оп.4, Д.554.

16. Материалы ЦКБ «Титан» № 1925, л.20 (п.4, пор. 14)

17. ГАВО, Ф. 6575, оп.38, д.7, л.35.

18. ГАВО, Ф.127, оп.4, Д.869, л. 115.

19. Из фондов ЦКБ «Титан», № 3464 (рулон 49)

20. ГАВО, Ф.6575, оп.9, Д.5, л.2.

21. Из письма ГНПП «Базальт» исх.3118 – 8/300 от 31.01.2008 г. за подписью начальника музея В.Г. Бойченко.

22. Там же.

23. Из фондов ЦКБ «Титан», №6234. рис. 20.

24. Долгое время о применении ствола БР-105 после испытаний авиабомб ходили легенды. И только из переданных рассказов С.Н. Курдеванидзе стало известно о дополнительном применении ствола из системы «Ястреб».

25. Из фондов ЦКБ «Титан», №8000.

26. ГАВО, Ф.6575, оп.9, д.25, л.29.

27. ГАВО, Ф.6575, оп.9, д.25, л.83.

28. ГАВО, Ф.6575, оп.9, д.25, л.82.

Отечественные бронированные машины 1945-1965 гг.

М. В. Павлов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник И. В. Павлов, ведущий конструктор

Продолжение.

Начало см. в «ТиВ» №5-9,11,12/2008 г., №1-5/2009 г.

После того как газотурбинный двигатель (ГТД) стал основным двигателем в авиации, было обращено внимание на возможность его применения в танках. Конструкторов силовых установок объектов бронетанковой техники привлекали высокие массогабаритные показатели этого двигателя, отсутствие внешней системы охлаждения и малый расход масла, высокие тяговые характеристики двигателя со свободной силовой (рабочей) турбиной, хорошие пусковые качества в любых климатических условиях и другие преимущества. Высокий коэффициент приспособляемости (2-2,5 и более вместо 1,1 -1,2 у дизеля) ГТД позволял уменьшить число передач в трансмиссии.

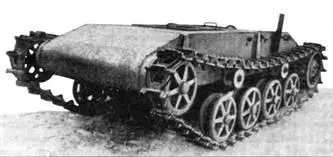

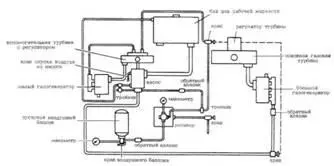

За рубежом исследования возможности применения ГТД на танках начались еще в 1943-1945 гг. в Германии, где эти двигатели устанавливали на самолетах (работы велись с 1939 г.). Так, в 1943 г. для проверки возможности и эффективности использования новых силовых установок на военных гусеничных машинах был создан опытный образец танкетки, на которой в качестве двигателя использовалась специальная газовая турбина. Рабочее колесо газовой турбины приводилось во вращение потоком газа, получаемого в газогенераторе при разложении специальной жидкости в присутствии катализатора. Для этой цели жидкость подавалась из бака насосом через распылители в корпус газогенератора, где, попадая на катализатор, быстро разлагалась, и струя газа через сопла под большим давлением выходила на лопатки рабочего колеса газовой турбины. Для пуска основного двигателя служила вспомогательная газовая турбина, работавшая от малого газогенератора. Вспомогательная турбина была связана с валом насоса основной турбины и приводила его во вращение. Управление частотой вращения основной турбины осуществлялось с помощью центробежного регулятора и рычага, установленного в отделении управления. Танкетка массой 1,3 т с экипажем из одного человека развивала максимальную скорость до 40 км/ч. Но эти исследования не пошли дальше ОКР.

Танкетка с газовой турбиной (Германия), 1943 г.

Принципиальная схема силовой установки.

В СССР вопрос о проектировании газовых турбин для использования их в качестве силовых установок танков рассматривался еще в 1939 г. на СТЗ. Однако только после войны благодаря созданию мощной производственной и экспериментальной базы стало возможным развернуть НИОКР по применению в танке газотурбинной силовой установки (ГТСУ). Расчетно-теоретические исследования по обоснованию использования ГТД (первоначально получившего наименование газотурбокомпрессорного агрегата, или ГТКА) для танков были начаты в Военной академии бронетанковых и механизированных войск в середине 1940-х гг. профессорами Ю.А. Степановым, А.Г. Козловым, М.А. Михайловым и Г.Ю. Степановым. В конце 1940-х гг. идея внедрения газотурбинного двигателя в качестве силовой установки танка начала реализовываться на практике.

Впервые в нашей стране в 1948-1949 гг. в СКВ турбинного производства Л КЗ под руководством главного конструктора А.Х. Старостенко для тяжелого танка выполнили технический проект ГТД мощностью 515 кВт (700 л.с.) со стационарным (невращающимся) теплообменником 32* . Ведущим инженером проекта являлся П.П. Котов, научным консультантом – И.И. Кириллов (Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина). В рассмотрении проекта участвовали сотрудники ВНИИ-100 и СКБ-2 ЛКЗ: П.К. Ворошилов, В.Т. Ломоносов, Г.А. Михайлов, А.А. Останин, Н.П. Петров, А.П. Покровский, Л.Е. Сычев, Л.С. Троянов и другие. Однако работы над проектом были прекращены в связи с неприемлемыми расчетными величинами расхода топлива (удельный расход топлива составлял 300 г/л.с.-ч), особенно на режимах частичных нагрузок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: