Техника и вооружение 2006 04

- Название:Техника и вооружение 2006 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2006 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2006 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Также кроме вышеперечисленных НК и ПЛ ВМС РККА должны были получить от судостроительной промышленности страны 252 торпедных катера, 15 так называемых лидеров торпедных катеров, 4 сторожевых корабля, 30 охотников за ПЛ, 37 быстроходных и 10 базовых ТЩ, 7 плавбаз, 7 речных мониторов, 8 канонерских лодок и 28 бронекатеров. При этом следует особо подчеркнуть, что согласно планам военно-политического руководства Советского Союза, к концу 1937 г. до 75 % всего корабельного состава ВМС РККА должны были составлять подводные лодки различного водоизмещения и торпедные катера нескольких типов.

Тактика действия подводных лодок и способы их боевого применения зависели целиком от водоизмещения подводных кораблей и имевшегося на них вооружения (точнее величины боезапаса).

Так, для противодействия противнику на морских и океанских (о последних, правда, в то время задумывались не часто) коммуникациях планировалось использовать преимущественно большие подводные лодки. Субмарины же малого и даже большей частью среднего водоизмещения предполагалось использовать только для борьбы с боевыми кораблями и судами противника в своей операционной зоне (вблизи баз и портов, на внутренних и прибрежных коммуникациях). Последнее обстоятельство оказывало влияние и на требования, которые предъявлялись к ПЛ в тактико-технических заданиях флотского командования. В итоге, к началу Второй мировой войны отечественный флот получил малые ПЛ, оказавшиеся практически непригодными для действий против боевых кораблей или для нарушения морских коммуникаций противника (особенно это ярко сказалось на Тихоокеанском ТВД).

Со временем стало ясно, что фактически являются небоеспособными и такие субмарины, как эскадренные подводные лодки типа «Правда». Их основным назначением считалось действие в составе соединений надводных кораблей, так называемых «маневренных сил». Идея, кстати, очень похожа на схему построения современных авианосных ударных соединений, в состав которых в обязательном порядке включаются многоцелевые атомные подводные лодки. Однако в случае с «Правдой» ситуация оказалась совершенно противоположной, даже курьезной. Эти субмарины с трудом погружались и уж точно не могли эффективно бороться с крупными боевыми кораблями противника, для чего они, собственно говоря, и проектировались.

В своем окончательном виде программа строительства флота была утверждена постановлением Совета труда и обороны СССР от 11 июля 1933 г. В 1933–1938 гг. намечалось построить в общей сложности 8 крейсеров, 50 лидеров эскадренных миноносцев и эскадренных миноносцев, 42 тральщика, 252 торпедных катера и 369 подводных лодок (69 больших, 200 средних и 100 малых).

Постройка более чем трех с половиной сотен подводных лодок означала не только качественное и количественное (почти в шесть раз!) увеличение подводных сил военного флота Страны Советов. Фактически, в случае полной практической реализации этих планов, СССР становился единоличным хозяином глубин Мирового океана. Многочисленные «стаи» советских «стальных акул» после начала боевых действий могли бы полностью сорвать любые поставки военных и гражданских грузов по морю и только лишь одной угрозой неограниченной подводной войны надежно запереть в своих базах соединения надводных кораблей противника. Урок, преподнесенный Антанте подводниками кайзеровской Германии в Первую мировую войну, не был пропущен советскими политиками и флотскими начальниками.

Так, например, к 1938 г. предполагалось превзойти по количеству и боевому потенциалу подводных лодок немецкие и британские военно-морские силы в 6 раз, японский императорский флот в 5 раз, французские и американские ВМС в 3,6 раза, а итальянские в 3 раза. Но, как мы знаем, история не любит сослагательного наклонения. Самый крупный подводный флот построила нацистская Германия и бородатые «подводные черти» адмирала Деница отправили на дно не одну сотню надводных кораблей, подводных лодок и различных судов противника.

Одной из причин срыва намеченной кораблестроительной программы в варианте «максимум» стало то, что к 1932 г., по оценке многих специалистов, отечественное судостроение в общем и военное судостроение в частности исчерпали свои резервы. В ряде авторитетных исследований указывается, что, например, к началу второй пятилетки судостроительная промышленность «колыбели революции» города Ленинграда была загружена заказами почти на 85 %. При этом в городе на Неве были сосредоточены 48 % основных фондов, 50 % станочного и другого оборудования всей судостроительной отрасли страны. Ленинградские корабелы давали в общем зачете до 58 % валовой продукции рассматриваемой отрасли всего СССР. Здесь также надо учитывать тот факт, что кроме боевых кораблей страна требовала постройки многочисленного пассажирского, торгового и рыбопромыслового флота. Высший приоритет, который был отдан военному судостроению, заставил советское правительство пойти на значительное увеличение объема закупок судов гражданского назначения за границей. И с 1936 г. началась массовая постройка торгового тоннажа в зарубежных странах по советским проектам.

Что касается программы военного судостроения на 1933–1938 гг., то она в целом была выполнена только на 37 %: по надводным кораблям (без катеров) — на 23 % (при этом по эсминцам и их лидерам — только на 2 %), по речным мониторам — на 100 %, по сторожевым кораблям — па 285 %, по торпедным катерам — на 54 %, и, наконец, по подводным лодкам — всего лишь на 37 %. Последнее говорит о том, что никакого шестикратного прироста численности подводного флота ВМС РККА не произошло. Среди прочего недостатки в практической реализации программы привели к отрицательным (порой даже пагубным) результатам в ходе Великой Отечественной войны.

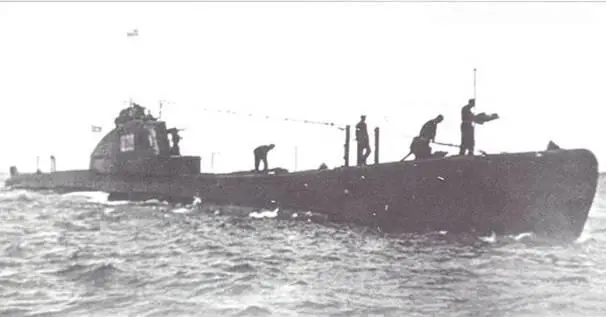

Подводная лодка типа Щ.

25 февраля 1932 т. за подписью Председателя Реввоенсовета СССР К.Е. Ворошилова был утвержден план мероприятий с целью формирования Морских сил Дальнего Востока (МСДВ). Согласно данному документу, уже к концу следующего года в боевом составе МСДВ предполагалось иметь бригаду средних подводных лодок (12 кораблей), бригаду подводных лодок типа М (30 кораблей), бригаду траления и заграждения (3 минных заградителя и 9 тральщиков), отряд торпедных катеров (42 ТКА), артиллерийскую бригаду и полк противовоздушной обороны, а также тяжелую авиационную бригаду и авиаэскадрилью дальних разведчиков. Организационно в состав МСДВ должны были входить Владивостокский военный порт, Управление по безопасности кораблевождения (УБЕКО) Дальнего Востока и Амурская лоцманская станция.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: