Техника и вооружение 2004 07

- Название:Техника и вооружение 2004 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2004 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2004 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для производства корпусов двигателей ракеты был впервые применен метод обратного прессования. Технология этого процесса была разработана в МКБ «Факел» совместно с коллективом Всесоюзного института легких сплавов (ВИЛС) и позволила изготавливать корпус двигателя за короткий промежуток времени из одной заготовки. Кроме того, эта технология обеспечивала возможность заодно с корпусом сформировать и крылья ракеты, что представлялось весьма ценным до перехода к схеме ракеты «несущий корпус». Используя новую технологию, Куйбышевский механический завод смог обеспечить корпусами двигателей все серийные заводы.

В процессе отработки и при поставке первых серий ракет В-500 маршевый РДТТ был оснащен вкладным твердотопливным зарядом, разработанным под руководством Б.П.Жукова в Люберецком НПО «Союз» (ныне Федеральный центр двойных технологий «Союз»). Несмотря на то, что отработка этого варианта двигателя и совершенствование состава топлива потребовало наряженных усилий разработчиков и заняло продолжительное время, практика показала, что использование схемы вкладного заряда не обеспечило должной надежности и безопасности. Он неоднократно повреждался при транспортировке, что приводило к последующим взрывам при запуске двигателя.

Еще одий новаторский шаг при создании 5В55 был сделан в направлении улучшения ее эксплуатационных характеристик. При создании зенитных ракет для предыдущих систем ПВО считалось, что одной из центральных мер обеспечения надежности функционирования ракет будет являться их обязательная регулярная проверка в условиях эксплуатации и предстартовый контроль. Для того чтобы повысить качество и сократить время выполнения этих проверок, значительное внимание было уделено созданию быстродействующей контрольно-испытательной аппаратуры, а также универсальных комплектов контрольно-испытательного оборудования, предназначенного для проверки ракет и их наземного оборудования.

Однако к концу 1960-х гг. взгляды разработчиков зенитных ракетных средств начали претерпевать радикальные изменения. Опыт создания и отработки ракет нового поколения показывал, что достигнутый уровень техники уже позволяет повысить техническую надежность ракет до такой степени, чтобы вообще исключить проведение в войсковых условиях регламентных проверок и предстартового контроля ракет.

Сущность новой концепции, которая в дальнейшем получила название концепции «гарантированного изделия», состояла в том, что новые ракеты после их выпуска с завода вообще не должны подвергаться каким-либо проверкам на складах и в эксплуатации. При этом техническая надежность этих ракет должна быть очень высокой и не должна существенно уменьшаться ни в процессе их транспортировки, хранения и эксплуатации в любых реальных условиях в течение заданного срока службы, ни в полете, когда в течение нескольких десятков секунд ракеты подвергаются шквалу разнонаправленных воздействий.

Точка зрения Петра Дмитриевича Грушина была выражена им предельно четко: военные должны стрелять, а не заниматься обслуживанием ракет. И это стало самой настоящей революцией в зенитном ракетном вооружении, — вспоминает районный инженер, руководитель военной приемки МКБ «Факел» Рафаил Борисович Ванников. — До этого большое количество личного состава было занято обслуживанием ракет и поддержанием их в боевой готовности. Каждая зенитная ракетная часть имела свои подразделения на технической позиции, специальные базы. Многие военные занимались этим вопросом и в центральном аппарате. Создание же ракет, обладающих свойствами «гарантированной надежности», вело к большому сокращению генералов, полковников и других офицеров. Конечно, не так просто было переломить их сознание, но Грушин с поддержкой Главкомов пробил свою идею».

Для реализации положений новой концепции в МКБ «Факел» была проделана гигантская работа, в результате которой возрос объем наземной отработки бортовой аппаратуры и опытных образцов ракет, были созданы новейшие стенды и лаборатории, специальные методики проведения испытаний. Ракеты и их аппаратура стали испытываться в наземных условиях при одновременном воздействии на них различных сочетаний температуры, давления и вибраций, причем в реальном спектре вибрационных воздействий: от сверхвысоких до низких частот.

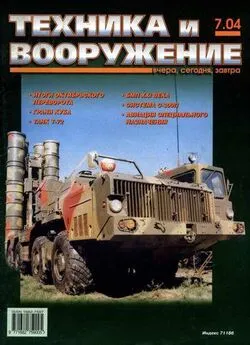

Изначально С-300П задавалась как самоходная система, способная обеспечить развертывание на неподготовленной в инженерном отношении местности в течение пяти минут. Для выполнения этого требования в качестве базового шасси для размещения всех боевых элементов системы был принят четырехосный автомобиль типа МАЗ-543, уже применявшийся к тому времени как шасси для пусковых установок оперативно-тактических ракет Р-17 (Scud) и «Темп-С». Для размещения части средств комплекса были выбраны полуприцепы.

Однако создание унифицированного шасси с размещением систем энергообеспечения элементов аппаратуры различной конструкции и мощности: связи, приборов ночного видения, а также контейнеров с аппаратурой потребовало существенной доработки МАЗ-543. При этом с учетом значительно меньшей длины ЗУР по сравнению с баллистическими ракетами главный конструктор Минского завода колесных тягачей Б.Л. Шапошник предложил отказаться от установки правой кабины и разместить ряд автомобильных агрегатов выше двигателя, справа от оставшейся кабины.

Однако на начальных этапах темп разработки радиоэлектронной части системы был заметно выше темпов работ по новому автомобильному шасси, получившему наименование MA3-543M. В связи с этим руководство МКБ «Стрела» предложило Заказчику осуществить в первоочередном порядке разработку системы в транспортируемом контейнерном варианте, в котором все боевые элементы и средства управления системы создавались бы и выпускались в контейнерном исполнении и перевозились с помощью полуприцепов и транспортных автопоездов. На полевой позиции при боевой работе контейнеры с оборудованием должны были располагаться на грунте или в укрытиях на специальных основаниях, а на заранее подготовленных позициях — в железобетонных укрытиях. В связи с тем что значительная часть новых комплексов, в том числе и развертываемые в первую очередь, предназначалась для защиты именно стационарных объектов, Заказчик согласился с этим предложением. Было принято решение об опережающем создании системы С-300П в контейнерном исполнении под наименованием С-300ПТ (транспортируемая), а последующий вариант с использованием MA3-543M получил обозначение С-300ПС (самоходная).

Использование контейнерного варианта вело к увеличению времени развертывания С-300П с 5 минут до одного часа, но с учетом упомянутых обстоятельств это не имело решающего значения на начальных этапах ввода в строй новой системы. В дальнейшем разработка С-300ПТ велась опережающими темпами: он первым прошел испытания, был принят на вооружение и освоен в серийном производстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: