Техника и вооружение 2004 07

- Название:Техника и вооружение 2004 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2004 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2004 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Безусловно, попытка совместить столь разнородные требования заказчиков в единой зенитной ракетной системе могла привести к ухудшению ее технико-экономических показателей и значительно усложнить возможность осуществления такой разработки в сжатые сроки. На этом этапе в судьбе будущей С-300 большую роль сыграл ряд высокопоставленных работников Министерства обороны, и в их числе руководитель направления по развитию ЗРК Научно-технического комитета Генерального штаба Р.А.Валиев. Ему удалось организовать всестороннее обсуждение предложения об унификации С-300 с заказчиками от трех видов вооруженных сил. При этом участников обсуждения удалось убедить в том, что предлагаемая для ПВО Сухопутных войск система будет рациональной только в том случае, если она сможет в необходимой мере обеспечить выполнение задач ПРО.

Результатом этих обсуждений стал санкционированный на самом высоком уровне переход к концепции создания трех унифицированных систем С-300 с существенно различными радиоэлектронными средствами, единой противосамолетной ракетой и, в дополнение к ней, специальной противоракетой для системы Сухопутных войск. Подобная концепция позволила обеспечить независимое участие в создании новых зенитных систем всех имевшихся к тому времени в стране головных организаций разработчиков и их коопераций, традиционно ориентированных на «свой» вид вооруженных сил.

Зенитную ракетную систему для Войск ПВО страны было поручено разрабатывать КБ-1 (в дальнейшем МКБ «Стрела», ЦКБ «Алмаз») Минрадиопрома, возглавляемому Генеральным конструктором Б.В. Бункиным, для Сухопутных войск — НИИЭИ Минрадиопрома (ныне концерн «Антей») во главе с главным конструктором В.П. Ефремовым, а для флота — ВНИИ РЭ Минсудпрома (ныне МНИИ РЭ «Альтаир»), руководимому В.А.Букатовым. Кроме того, к этой работе были подключены и основные разработчики зенитных ракет — П.Д. Грушин, возглавлявший МКБ «Факел», и Л.В.Люльев, руководивший свердловским КБ «Новатор».

Таким образом, без работы не остался ни один из коллективов, традиционнее разрабатывавших комплексы и ракеты для Войск ПВО страны, Сухопутных войск и флота.

Основные положения принятой концепции были положены в основу Постановления ЦК и Совмина от 27 мая 1969 г. о создании унифицированной системы С-300. Впрочем, забегая вперед, отметим, что в дальнейшем по-настоящему унифицированными остались только наименования зенитных ракетных систем:

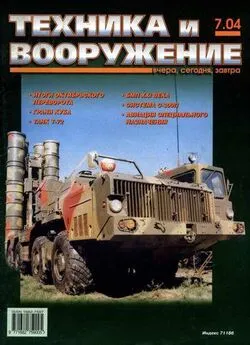

— С-300П для Войск ПВО страны;

— С-300В для ПВО Сухопутных ВОЙСК;

— С-300Ф для ВМФ.

Разработка ракеты В-500 для поражения аэродинамических целей и тактических баллистических ракет, имеющих дальность пуска до 140 км, была поручена МКБ «Факел», противоракеты КС-96 — КБ «Новатор». При этом предусматривалось создание ЗУР В-500 в трех вариантах: самонаводящейся В-500Р, упрощенной В-500К с радиокомандным наведением и В-500В, адаптированной к работе с радиоэлектронными средствами комплекса С-300В. Создание В-500К должно было значительно сократить сроки создания новой системы, к тому же, эта ракета должна была стать намного дешевле, чем В-500Р. В свою очередь, разработка В-500В была прекращена уже на самой ранней стадии, когда в начале 1970-х гг. от нее отказались Сухопутные войска, поручив КБ «Новатор» разработку ЗУР 9М83 — уменьшенного варианта противоракеты 9М82 (КС-96).

В целом же творческая самостоятельность головных разработчиков привела к тому, что унифицированными в составе С-300 оказались только создававшиеся в новосибирском НИИ измерительных приборов под руководством главного конструктора Юрия Александровича Кузнецова радиолокаторы обнаружения (РЛО) комплексов С-300П и С-300В, а также ракеты для комплексов Войск ПВО и флота, спроектированные под руководством П.Д.Грушина.

Пусковые установки для ЗУР комплекса С-300П проектировались в ленинградском КБСМ под руководством главного конструктора Николая Алексеевича Трофимова.

Помимо общего руководства созданием системы С-300П в МКБ «Стрела» под руководством главного конструктора системы В.Д.Синельникова также разрабатывался командный пункт и радиолокатор подсвета целей и наведения ракет (РПН), оснащенный фазированной антенной решеткой.

На РПН, который должен был стать основой построения радиоэлектронных средств комплекса, были возложены задачи по обнаружению цели (автономному или по целеуказанию с командного пункта системы), ее сопровождению, приема информации с борта ЗУР, выдачи команд управления на ракету.

Также впервые для зенитной ракетной системы предстояло создать цифровой вычислительный комплекс, разработка которого была поручена Московскому институту точной механики и вычислительной техники и велась сначала под руководством академика С.А.Лебедева, а после его смерти — В.С.Бурцева. При проведении работ был использован опыт создания ЭВМ для системы ПРО Московского промышленного района А-35. Однако, в отличие от ранее созданного образца, предназначенный для С-300 вычислительный комплекс 5Э26 был построен по модульному многопроцессорному принципу. Резервирование осуществлялось не целыми машинами, а модулями устройств. Это повышало надежность вычислительного комплекса в целом. Модули центральных процессоров, оперативной памяти, памяти команд и процессора ввода-вывода были охвачены полным аппаратным контролем. Любой сбой или отказ в модуле вызывал аппаратную реконфигурацию комплекса. Например, если в одном процессоре возникал сбой, то практически мгновенно подключался резервный. Всего в комплексе работали три модуля процессора и четыре модуля памяти.

Первоначально изготовление кабин стартовой автоматики было поручено Свердловскому электромеханическому заводу. Однако ввиду значительных трудностей, проявившихся там при освоении их производства, Генеральный Заказчик и Генеральный конструктор С-300П обратились к руководству Московского радиотехнического завода (МРТЗ) с просьбой взяться за разработку этой аппаратуры. В результате новое изделие было адаптировано к освоенным на МРТЗ техническим процессам. Было изготовлено и сдано в эксплуатацию специальное стендовое оборудование. Несмотря на высокую загрузку всех производственных мощностей МРТЗ основной продукцией, примерно через полгода, после корректировки документации, этот завод ликвидировал отставание, и первые стрельбовые дивизионы, формировавшиеся на стыковочной базе системы на полигоне Капустин Яр, были укомплектованы своевременно.

Особой технической новизной отличалась ракета В-500, в соответствии с требованиями выполненная по одноступенчатой схеме, исключавшей необходимость отчуждения значительной территории под зону падения ускорителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: