Техника и вооружение 2004 02

- Название:Техника и вооружение 2004 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2004 02 краткое содержание

Техника и вооружение 2004 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каждый огневой дивизион насчитывал шесть перевозимых пусковых установок типа 5П72, обеспечивающих перегрузку ракет со средств подвоза, автоматическое заряжание, дистанционную автоматическую предстартовую подготовку, наведение и пуск ракеты.

Пусковая установка 5П72 — наводимая по азимуту вкруговую (с сектором запрета в направлении на РПЦ), с горизонтальным положением стрелы с направляющими при заряжении и постоянным углом старта. Конструктивно пусковая установка состояла из качающейся части, вращающейся части, основания с горизонтирующим устройством, неподвижного основания.

Управление работой механизмов пусковой установки осуществлялось в автоматическом режиме по командам из кабины подготовки старта. При проведении контрольных проверок и регламентных работ использовались ручные приводы механизмов.

После пуска ракеты по команде из кабины К-ЗМ производилось автоматическое перезаряжание пусковой установки. ПУ автоматически переводилась на угол заряжания при ориентации на ту из двух заряжающих машин, на которой имелась ракета. Разряжание пусковой установки с переводом ракеты на заряжающую или транспортную машину производилось в полуавтоматическом режиме от местного управления. Заряжание с машин 5Т82М и 5Т83М производилось с использованием электропривода. При заряжании ракетами с автопоездов 5Т53М использовались автокраны К-162 (или аналогичные) или автопогрузчик "4051".

При боевой работе электрический следящий привод механизма наведения пусковой установки по азимуту обеспечивал переброску на угол 180 град, с максимальной скоростью за 35 с без каких-либо ограничений, в режиме наведения максимальная скорость слежения составляла 3–3,5 град./с. Электрогидравлический привод наведения направляющей пусковой установки по углу места обеспечивал перевод качающейся части установки от угла заряжания +2 град, на предельный угол возвышения — +48 град. — за 30–31 с.

Принятая схема управления ракетой с захватом цели ГСН при нахождении ракеты на пусковой установке требовала соответствующего обмена информацией по каналу "борт-земля", обеспечения питания бортовой аппаратуры без использования бортовых источников электроснабжения ракеты, а также отвода тепла от бортовой аппаратуры охлаждающим потоком воздуха. При нахождении на пусковой установке ракета через электрический (задний) и электропневматический (передний) отрывные разъемы стыковались с наземными электрическими и воздушной магистралями в ходе проведения цикла предстартовой подготовки, что не требовало применения бортовых энергосистем ракеты и сохраняло их ресурс. Электрогидравлический механизм привода электровоздухоразъема за 2–3 с обеспечивал отстыковку борта ракеты от магистралей ПУ непосредственно перед стартом. Подключение бортовых источников электроэнергии и задействование воздушно-арматурного блока ракеты производилось только непосредственно перед стартом ракеты. При длине 7095 мм, ширине — 2602 мм, высоте на площадке в положении заряжания — 3465 мм, масса установки 5П72 без основания с горизонтирующим устройством составляла 11500 кг, а суммарная масса — около 16000 кг. Проводившиеся доработки незначительно изменяли массу пусковой установки. В транспортном положении с закрепленными по-походному элементами конструкции габаритные размеры установки не превышали следующие величины: высота — 3180 мм; ширина — 2600 мм; длина — 8300 мм.

С принятием на вооружение новых модификаций ракет, с совершенствованием аппаратуры и расширением номенклатуры средств на вооружение последовательно принимались разработанные под руководством А.Ф. Уткина пусковые установки следующих модификаций.

Продолжение следует

Стратегический щит, защищающий стратегический меч

Алексей АРДАШЕВ

Войска стратегического назначения справедливо называют ядерным мечом государства. Но, кроме меча, державе требуется и щит. И здесь на первый план выступает фортификационная защита. Защита не только государства — его руководящих органов и инфраструктуры (пункты управления страной и вооруженными силами, стратегические промышленные производства, объекты энергетики, арсеналы и хранилища мобилизационных запасов и т. п.;, но и самого ракетного меча, то есть пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) от внезапного нападения.

Сразу же, как только в конце 1950-х гг. прошлого века у обеих противостоящих на мировой арене сверхдержав века появились баллистические ракеты, способные доставить ядерный заряд из одного полушария в другое, появилась настоятельная необходимость их защиты от аналогичного удара противника. Ядерные носители сразу стали главной мишенью первого удара, не случайно названного "контрсиловым", ослабляющим ответ противника. Учитывая тот факт, что предстартовая подготовка МБР того времени занимала часы, а время полета боеголовки даже на максимальную дальность составляло всего 30–40 мин., вопрос защиты собственных ракет от внезапного "разоружающего" удара супостата стоял очень остро.

Защита пусковых установок МБР являлась в то время совершенно новой задачей, при решении которой было нельзя опереться на предшествующий многовековой опыт фортификации. Дело в том, что, во-первых, совершенно необычным был объект защиты — межконтинентальные баллистические ракеты: во-вторых, их защита впервые предусматривалась не от привычных бетонобойных снарядов и бомб, а от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (ударная волна, радиации и т. п.); в-третьих. защита ракет, в отличие от классической, фактически одноразовая — она должна выдержать ядерный удар и обеспечить пуск ракеты — после этого вся фортификация была совершенно не нужна (при этом, после каждого пуска ракеты шахта подлежала сложному восстановительному ремонту).

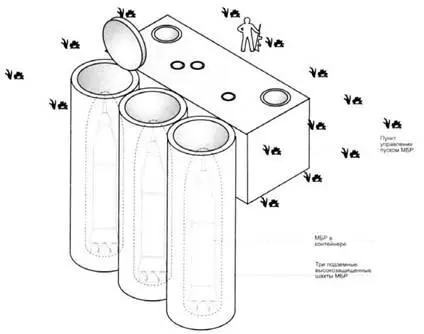

Одна из первых отечественных шахтных пусковых установок "групповой старт" — сооружение типа "Десна-В" на 3 МБР 8К75, они же Р-9. 1960-е гг В связи с очень низкой точностью первых МБР целесообразно было собирать пусковые установки в группы, снижая вероятность их поражения.

Первые МБР сразу же стали размещать в высокозащищенных шахтах. Но ракеты в них лишь хранились, а для пуска ракеты было необходимо поднять на поверхность, провести весь многочасовой комплекс предстартовой подготовки (заправить баки, выставить гироскопы, ввести полетное задание) и только после этого произвести запуск. И все эго время ракета была совершенно беззащитной перед лицом врага.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: