Техника и вооружение 2004 02

- Название:Техника и вооружение 2004 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2004 02 краткое содержание

Техника и вооружение 2004 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

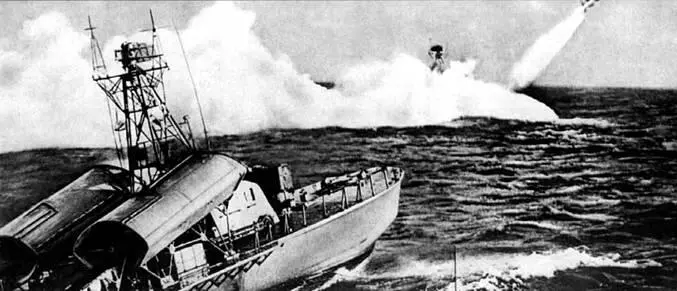

Что касается надводных кораблей и катеров, то опыт русско-японской и Первой мировой войны показал, что они успешно применяли торпеды против хорошо вооруженных кораблей. как правило, в двух тактических ситуациях. Во-первых, это внезапный ночной налет на базу противника, в силу тех или иных причин утратившего бдительность Классические примеры — атака Порт-Артура японцами без объявления войны или "кронштадтская побудка" Красного флота. сыгранная англичанами в 1919 г. Во-вторых. это добивание уже поврежденных артиллерией кораблей с выведенной из строя артиллерией и разбитыми прожекторами, что осуществлялось теми же японцами в Цусимском сражении.

С другой стороны, были примеры успешных ночных атак торпедных катеров и против вполне боеспособных кораблей — например, потопление итальянцами австрийского линкора "Сент-Иштван".

Торпедные катера обходились намного дешевле подводных лодок, не говоря уже о крупных надводных кораблях, и поэтому представлялись весьма привлекательными для стран с ограниченными промышленными и финансовыми возможностями. С 1920-х гг. наряду с подводными лодками и авиацией берегового базирования они рассматривались как основа советских морских сил, но всяком случае, вплоть до начала строительства "Большого флота" в последние предвоенные годы. К началу Великой Отечественной войны было построено 269 торпедных каперов. В военные годы удалось пополнить флот строительством еще 176 единиц на наших верфях и поставкой около 200 катеров по ленд-лизу из США и Англии (включая поставки, фактически завершенные после войны).

Советским катерам не довелось атаковать крупные артиллерийские корабли противника. Относительно успешное их применение, в основном против немецких конвоев, обусловили благоприятные природные условия в акваториях шхерных и островных районов Балтики, фиордов Кольского полуострова. Тем не менее, Вторая мировая война показала, что с развитием радиолокации ни ночь, ни сложные метеоусловия не позволят незамеченным сблизиться с кораблями противника на дистанцию эффективного применения торпед — 1–2 км. При прорыве "Шарнхорста" и "Гнейзенау" из Бреста через Па-де-Кале английские катера из-за мощного огневого противодействия немцев пускали торпеды с дистанции около 4 км и не добились успеха.

С внедрением достаточно совершенной радиолокации катера, вне зависимости от времени суток и погоды, обнаруживались бы на дистанции не менее 10 миль (18 км). Даже при скорости 40 узлов последующее сближение с противником длилось бы не менее 15 мин. За это время противник успел бы выпустить по катеру более 10000 снарядов, что на практике означало бы гарантированное уничтожение катера до выполнения боевой задачи.

Разумеется, торпедные катера все еще оставались достаточно эффективным средством борьбы с относительно слабыми отрядами кораблей противника на специфических акваториях проливных зон, шхерных районов, но рассчитывать на их успешное применение в операции по срыву стратегической десантной операции не приходилось. Поэтому строительство в СССР более 1200 торпедных катеров в послевоенные десятилетия некоторые современные историки мотивируют не их реальной боевой ценностью, а побочными обстоятельствами — необходимостью загрузки речных судостроительных заводов, обеспечением возможности массовой подготовки моряков, Тем не менее, задача противодействия флоту противника в ближней морской зоне оставалась актуальной. С появлением ракетного оружия наметились пути для ее успешного решения.

После начала разработки ракетных комплексов "Стрела" и КСЩ для крейсеров и эсминцев в соответствии с Постановлениями Совета Министров от 30 декабря 1954 г № 2544–1226 и № 2541–1222 встал вопрос о размещении ракет также и на катерах. Как носители такого оружия, они даже обладали некоторым преимуществом в сравнении с крупными кораблями. За счет малых размеров катер обнаруживался радиолокационными средствами тех лет на дистанции, вдвое меньшей по сравнению с той, на которой РЛС катера обнаруживала крейсер противника. по стоимости катер был в 40 раз дешевле эсминца и в 200 раз — крейсера. Кроме того, обеспечивалась возможность массовой постройки катеров без расширения имеющейся судостроительной базы.

Постановлением Совета Министров от 18 августа 1955 т. № 1564-879 "О вооружении торпедных катеров самолетами-снарядами- было задано создание первого катерного ракетного комплекса с дальностью 25 км.

Продолжение следует

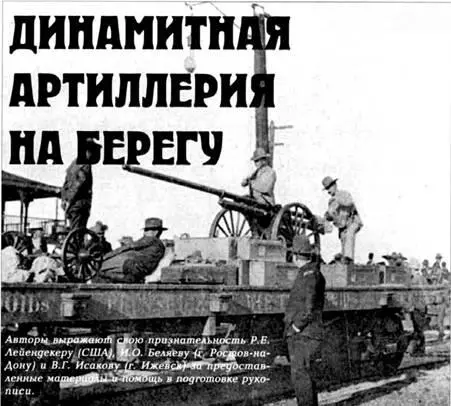

64-мм динамитное орудие Симс-Дудли "Рафрейдеров- Рузвельта

Патрик М. МакШерри, Николай В. Митюков

Динамитная артиллерия на берегу

Армейское руководство с опозданием начало опыты с динамитной артиллерией и толчком к этому послужили, естественно, успехи на флоте. В 1888 г. на пике популярности динамитных орудий на нужды береговой артиллерии Конгресс выделил средства для приобретения 250 пушек Жалинского.

Это были орудия 380-мм калибра с длиной ствола 15 м. В литературе встречаются сведения, что давление в воздушных баллонах составляло 140 атм. С одной стороны, кажется вполне закономерным, что для стационарной артиллерии было выбрано большее давление: можно было соорудить компрессоры большей мощности, не стесняясь никакими весовыми ограничениями, можно было бы и сделать какие угодно толстые баллоны. Но все равно эта цифра кажется завышенной: ведь и береговая артиллерия подвержена воздействию мокрого воздуха, так что обслуживающий персонал наверняка столкнулся бы с трудностями, подобными тем, что были у команды "Везувиуса".

В отличие от морского варианта, ствол орудия можно было опускать и поднимать. Так что кроме подбора снаряда соответствующей массы (которые, кстати, были одного калибра), для управления дальностью можно было изменять угол возвышения. Баллистические характеристики, представлены в таблице 1*.

Интересно отметить, что если орудий действительно изготовили бы 250 экземпляров, то оно наверняка стало бы самым массовым американским крупнокалиберным орудием того периода. В среднем на каждый американский форт приходилось бы по несколько орудий! Первым в 1894 г. динамитной артиллерией в порядке эксперимента оснастили форт Хенкок (шт. Нью Джерси). Батарея состояла из двух 15-дюймовок и одного ранее упоминавшегося опытного 8-дюймового. Испытания оказались вполне удовлетворительными, и армия заказала вторую батарею из трех 15-дюймовок, установленных в 1898 г. в Сан-Франциско д\я охраны пролива Золотые ворота. В 1901 г. еще две батареи по одному такому же орудию были оборудованы в Хилтон-Хеаде (шт. Южная Каролина) и на острове Фишер у Нью-Йорка. Но время динамитных пушек уже было сочтено, и в 1904 г. все они были сданы на слом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: