Техника и вооружение 2002 08

- Название:Техника и вооружение 2002 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 08 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

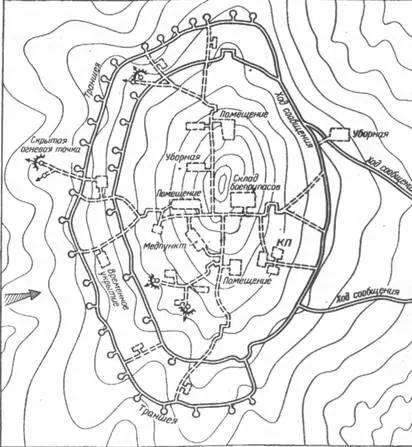

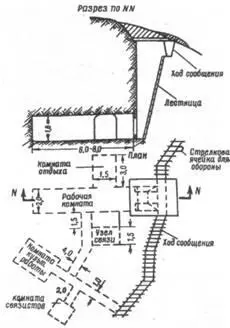

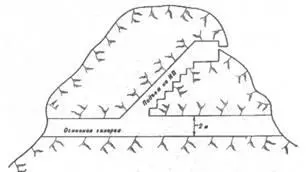

Командиры и штабы частей и подразделений располагались в командных, наблюдательных и командно-наблюдательных пунктах. В батальонном звене они по своему устройству были очень просты и представляли собой две-три ниши для работы штаба батальона и связистов. Командные пункты полков нередко располагались в одном или нескольких туннелях (рис. 14). Для командных пунктов соединений обычно строилось несколько подземных систем туннелей. Там располагались штабы, начальники родов войск и служб со своими непосредственными подчиненными, необходимыми для организации боя. Однако были случаи, когда даже штаб соединения находился в одном туннеле (рис. 15).

Для высших штабов строились командные пункты более крупного масштаба. Для их создания широко применялись средства механизации, они обделывались железобетоном, оборудовались фильтровентиляционными установками и другим оборудованием. Герметичность позволяла также защищать личный состав от бактериологического оружия, которое применяли американцы.

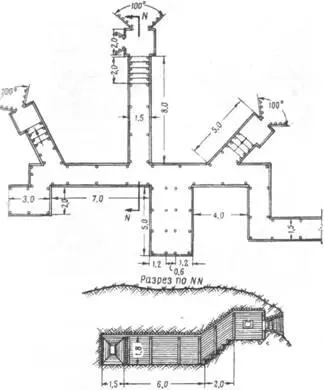

Для работы и расположения командного состава в туннеле устраивалось 10–12 отдельных помещений общей площадью 100–120 кв. м. Обслуживающий персонал располагался в небольших помещениях, создаваемых в ответвлениях от основной галереи. При создании подземных помещений с высотой потолков 2–2,5 м и более проводилась обделка их стен и потолков деревом. В крепкой породе устраивались галереи для командно-наблюдательных пунктов шириной 1,2–1,5 м без обделки. Входные и внутренние двери, перегородки внутри туннеля, как правило, выполнялись из дерева. Автотранспорт, обслуживавший командование, обычно располагался на поверхности земли, хорошо замаскированный в складках местности. Однако были случаи, когда автомобили располагали тут же в специальных подземных гаражах.

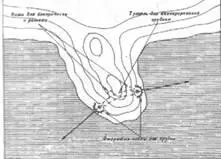

Наблюдательные пункты были хорошо замаскированы и имели выходы из недр горы'(рис. 16, 17). Проходка галерей к наблюдательным пунктам велась зачастую под углом снизу вверх. Порода в отвал транспортировалась по основным галереям туннелей на обратные скаты сопок. Такой способ отрывки позволял добиться максимальной степени скрытости амбразур наблюдательных пунктов. Правда, для их устройства требовалось много сил и времени. Северокорейское командование видело выход из создавшегося положения в привлечении для выполнения работ большого количества личного состава.

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

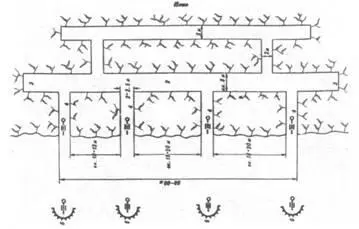

Особое место в подземной системе занимали сооружения для артиллерии. Конечно, орудия не сразу оказались под землей. Их, также как и личный состав, вынудили переместиться в недра земли с открытых огневых позиций удары авиации и артиллерии противника. Несомненно, что из-под земли вести огонь стало труднее. Сектор обстрела был довольно ограниченным, пороховые газы затрудняли дыхание. Зато подземные огневые сооружения позволяли сохранить артиллерийские системы от массированных ударов противника. Для существенного увеличения сектора обстрела перед выходами устраивались специальные площадки (рис. 18). Когда позволяла обстановка, орудия выкатывались на открытые огневые позиции и вели огонь по противнику. Затем артиллеристы вместе с орудиями снова укрывались под землей, закрывая выходы массивной дверью и прячась от огня противника в подземных помещениях или галереях. Открытые огневые позиции артиллерии могли находиться как на скатах, обращенных к противнику, так и на обратной стороне холмов. На рис. 19 показана схема одной из артиллерийских позиций, пробитых в крепком граните без внутренней обделки и крепления туннеля, которые выдерживали взрывы 500- и даже 1000-килограммовых бомб. Здесь все подземные выработки имели свое целевое предназначение. Имелись: специальная галерея для личного состава и запасов продовольствия (1), соединительные галереи для укрытия и маневра орудиями (2), тупики — хранилища боеприпасов (3), закрытые (4) и открытые огневые позиции (5). На вершинах сопок располагались артиллерийские наблюдательные пункты. Артиллерийские позиции пушечных батарей обычно устраивались на скатах, обращенных к противнику. Гаубичная артиллерия наоборот — располагалась на обратных скатах сопок. При этом рядом с огневыми позициями готовились укрытия подземного типа, куда в случае опасности могли укрыться тягач с гаубицей.

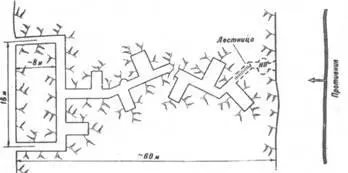

Особенностью ведения подземной борьбы с использованием артиллерии являлось то, что иногда для маневра артиллерийскими системами подземлей создавались специальные ходы сообщения (рис. 20). К такому способу прибегали при выполнении большого объема задач в условиях существенного ограничения в орудиях крупного калибра.

Противотанковая артиллерия располагалась на огневых позициях более рассредоточено, чем гаубичная или пушечная. Это объяснялось тем, что несколькими орудиями можно было перехватить узкие танкоопасные направления. Для ведения фронтального огня по бронеобъектам противника огневые сооружения противотанковой артиллерии располагались на скатах сопок, обращенных к неприятелю. Огневые позиции для ведения флангового огня выбирались в складках местности и на обратных скатах высот. Они могли быть тупиковыми или с выходом на обратный скат (рис. 21, 22). Эти позиции хорошо маскировались и позволяли внезапно наносить поражение противнику в ходе боя. Маскировка осуществлялась табельными и подручными средствами. Для этого использовались трава, кустарник и др. (рис. 23). Противотанковые орудия устанавливали, как правило, в оголовках туннелей с железобетонной обделкой.

Огневые позиции 82-мм и 120-мм минометов располагались на обратных скатах высот и связывались подземными ходами сообщения с подземными укрытиями. В период налетов авиации противника минометы заносились в подземные сооружения, где укрывался и личный состав. Окопы для минометов оборудовались открытыми (рис. 24) и полузакрытыми (рис. 25) площадками, а также укрытиями для боеприпасов и минометов.

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: