Техника и вооружение 2002 07

- Название:Техника и вооружение 2002 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

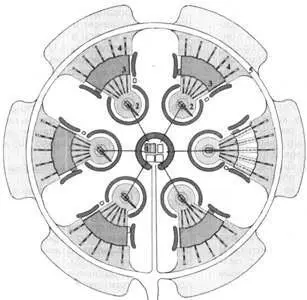

Автоматизированные вращающиеся по азимуту пусковые установки (официально именуемые подъемно-пусковыми установками – ППУ) с качающейся частью в виде пространственной фермы устанавливались на бетонных кольцевых основаниях на удалении 50…70 метров друг от друга и от кабины управления стартом. Ракета подвешивалась под направляющими пусковой установки на бугелях, расположенных на корпусе стартового ускорителя и крыле маршевой ступени. Пуск ракет производился под постоянным углом возвышения 45° после азимутального наведения пусковой установки в направлении на цель. Каждая пусковая установка обеспечивала круговой обстрел, не накладывая какие-либо ограничения на цикл работы любой соседней установки. Опытные полигонные образцы ПУ были изготовлены на

московском агрегатном заводе «Дзержинец».

В Государственном специальным конструкторским бюро (ГСКБ) «Дормаш» (ныне – КБТМ) было разработано 4 агрегата для обеспечения транспортировки ракет автомобильным транспортом и для заряжания пусковой установки.

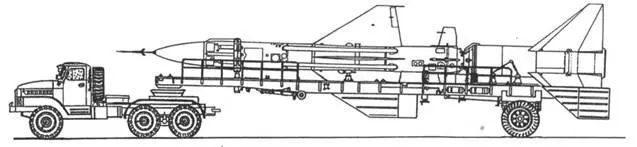

Транспортировка ракеты осуществлялась на транспортной машине – полуприцепе специальной конструкции. Автополуприцеп для транспортировки ракеты «400» буксировался седельными тягачами ЗИЛ-157 (ПР-41), МАЗ- 5026 (ПР-41 А); позднее для транспортировки полуприцепов использовались седельные тягачи типа ЯАЗ-210Д (КрАЗ-221), KpA3-253, позднее – Урал- 375. При необходимости полуприцепы семейства ПР-41 могли быть использованы автономно для долговременного хранения снаряженных ракет.

Для хранения полностью снаряженных ракет на стартовой позиции и заряжания подъемно-пусковых установок использовались агрегаты 5Т12 и 5Т14.

Для заряжания пусковых установок использовались рельсовые заряжающие и колесные транспортно-заряжающие (подъемно-транспортные) машины. На каждую пусковую установку штатно предусматривалось по пять рельсовых заряжающих машин. По некоторым данным, в полигонном варианте комплекса было установлено три рельсовых заряжающих машин на каждую пусковую установку.

В качестве штатного средства буксировки колесной транспортно-заряжающей машины использовался седельный тягач ЗИЛ-157, позднее – седельные тягачи типа МАЗ-502В и КрАЗ-221 (ЯАЗ-210Д).

Заряжающие машины оснащались площадками обслуживания, у колесной машины аналогичные площадки были складывающимися для уменьшения габаритов автопоезда. Подвижность закрепленной на балке заряжающей машины ракеты в малых пределах (для колесной машины: по углу возвышения – до 5 е , по продольному перемещению – до 0,5 м) требовалась для согласования бугелей ракеты с направляющими. После перевода на пусковую установку ракета приподнималась над заряжающей машиной и окончательно устанавливалась на пусковой установке в исходное положение.

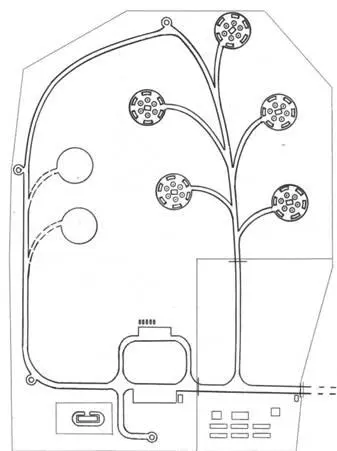

Позиция полка

Позиция стартового дивизиона

Ракета ”400" на автомобильном транспортере

Ракета (обозначение ОКБ-301 – «изделие 400», войсковое – 5В11) состоит из двух ступеней – стартовой и маршевой, выполненной по нормальной аэродинамической схеме.

Общая компоновка ракеты 5В11 подобна ракете В-750, разработанной ОКБ-2 П.Д. Грушина. Основными наблюдаемыми отличиями были размещение в передней части корпуса радиопрозрачного обтекателя ГСН и расположение существенно больших по относительной площади аэродинамических плоскостей второй ступени по «+»-образной, а не «Х»-образной схеме.

Двигатель 5Д11 при двух работающих камерах развивал максимальную тягу около 6 т, минимальную – 2т, при одной работающей камере, соответственно, Зт и 0,6т. Длина двигателя составляла 780 мм, ширина – 540 мм, диаметр среза сопла – 189 мм. Время работы двигателя – 300 секунд.

Опытные ракеты «400» оснащались твердотопливным стартовым ускорителем ПРД-70, разработанным в КБ-2 завода № 81. Для более полного использования топлива маршевой ступени была применена система забора с использованием для вытеснения его компонентов гибких мешков из синтетических материалов, что резко уменьшало влияние возникающих в полете знакопеременных перегрузок на подачу топлива.

После старта до разделения ступеней ракета летела с фиксированным положением органов управления маршевой ступени по каналам тангажа и рыскания, при работающих органах стабилизации по крену. До «захвата» САЗО-СПК полет осуществлялся по программе, заложенной в автопилот АП-69Б. Система наведения ракеты – радиокомандная на основной части полета, с передачей управления активной радиолокационной ГСН, включавшейся на конечном этапе при сближении с целью. Активная радиолокационная головка самонаведения осуществляла поиск цели по углу, а после захвата цели формировала команды наведения в соответствии с величиной произведения замеренной угловой скорости линии визирования на скорость сближения, а также фильтрацию и формирование заданных перегрузок с учетом пеленга и продольной перегрузки ракеты.

Подрыв осколочной боевой части ракеты осуществлялся по команде радиовзрывателя «Гриф» при пролете ракеты в непосредственной близости от цели. При промахе радиовзрыватель служил для самоликвидации ракеты.

Ракета, летевшая со скоростью до 3000 км/ч, могла поражать цели на дальности до 180 км на высотах от 5 до 30 км.

Длина ракеты составляла 16,283 м при длине маршевой ступени 11,55 м, а ускорителя – 4,562 м. Размах стабилизатора ускорителя составлял 4,974 м, крыла маршевой ступени – 3,488 м, диаметр стартового твердотопливного ускорителя – 1,044 м, диаметр корпуса маршевой ступени – 0,83 м. Стартовая масса ракеты равнялась 8757 кг. Боевая часть осколочного действия имела массу 295 кг.

Ракеты «400» разработаны ОКБ-301 и выпускались его опытным производством, а с 1958 по 1962 гг. – заводом № 82. Бортовая аппаратура системы САЗО-СПК и контрольная аппаратура, размещаемая на ракете, выпускалась опытной серией на заводе «Новатор», который в настоящее время входит в состав холдинговой компании «Ленинец». Всего было выпущено несколько десятков комплектов аппаратуры.

Разработка бортовой аппаратуры в целом велась в ОКБ-301. Бортовая аппаратура 5У51 радиокомандной системы разрабатывалась в ленинградском НИИ-33 Государственного комитета по радиоэлектронике.

Один из вариантов активной радиолокационной головки самонаведения «Зенит» разработан в НИИ-339 ГКРЭ под руководством Г.М.Кунявского. Для ракеты «400» разрабатывалась и другая ГСН – «Радуга» с дальностью действия 12-16 км, проектирование которой велось в НИИ-17 под руководством А.Б.Слепушкина. ГСН «Радуга» стала основной для ракеты «400» с радиовзрывателем «Гриф» (разработка НИИ- 504).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: