Техника и вооружение 2002 05

- Название:Техника и вооружение 2002 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 05 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате «Шторм» разрабатывался как летательный аппарат, а не как система вооружения, в котором основная роль принадлежит средствам, предназначенным для обнаружения цели и слежения за ней, наведения и управления самолетом- снарядом. Главные элементы комплекса — РЛС, наземная и бортовая аппаратура, ~ оказались недостаточно проработанными. Поэтому в качестве головного разработчика ракетного комплекса было признано целесообразным использовать радиотехническую организацию типа КБ-1.

Основной вывод руководителей, решавших вопрос о дальнейшей судьбе коллектива бывшего завода № 293 и его разработок, определялся тем, что с учетом фактической степени отработки комплекса «Шторма», его доводка потребовала бы еще два-три года работ. С другой стороны, уже в начале 1953 г. на вооружение поступила завершившая летные испытания авиационная ракета «Комета», решавшая те же задачи борьбы с кораблями противника.

Поэтому вместо возобновления работ по "Шторму" было принято решение о создании на базе «Кометы» берегового комплекса «Стрела», обладавшего рядом преимуществ перед «Штормом». В частности, он требовал применения всего одной РЛС вместо трех, использовал более компактную и мобильную пусковую установку. Схема функционирования «Стрелы» не требовала применения радиовысотомера сверхмалых высот «PB-Шторм», возможность своевременной отработки которого представлялась весьма проблематичной.

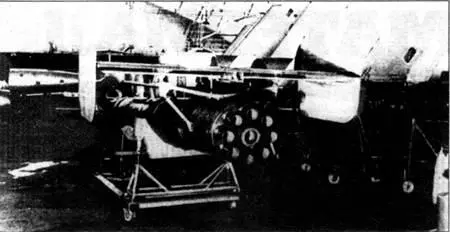

«Шторм» в сборочном цехе (вверху).

«Шторм» в полете

Самое главное заключалось в том, что применение отработанных элементов «Кометы» гарантировало успешное завершение работ в достаточно сжатые сроки. Пусть и не в 1955 г., как планировалось, но в 1958 г. был принят на вооружение стационарный комплекс «Стрела», а затем и его подвижный вариант — «Сопка».

В конце 1953 г. территория завода № 293 отошла к вновь организованному Особому конструкторскому бюро № 2 (ОКБ-2), сформированному на базе конструкторских подразделений КБ-1. Вполне обоснованно разработка «железа» — управляемых ракет как летательных аппаратов была признана непрофильной для этой системной «фирмы» с очень широкой тематикой работ. Перед ОКБ-2 поставили задачи создания ракет «воздух-воздух» и зенитных ракет. Новую организацию возглавил заместитель С.А. Лавочкина ~ П.Д. Грушин. В настоящее время это прославленное «МКБ «Факел» им. П.Д. Грушина», разработавшее практически все принятые на вооружение зенитные ракеты для Войск ПВО страны, множество изделий для Сухопутных войск и Военно-Морского флота.

Однако объективная необходимость заставила военно-промышленное руководство страны восстановить под наименованием ОКБ-4 и коллектив Бисновата. Произошло это с годичной задержкой, в самом конце 1954 г., когда Правительство поставило перед советскими конструкторами срочную задачу создания управляемых ракет «воздух-воздух» с высокими характеристиками. Именно в этой области и работал на протяжении трех десятков лет коллектив, которым руководил Матус Рувимович вплоть своей смерти, последовавшей в 1977 г… За эти годы им было успешно созданы первые отечественные самонаводящиеся ракеты «воздух-воздух» К-8М, а затем и большое число других изделий, принятых на вооружение советской авиации. Тем самым была полностью подтверждена творческая состоятельность коллектива, потерпевшего неудачу в начале сороковых годов в силу непреодолимых и, большей частью, субъективных обстоятельств.

В статье использованы фотографии из архива В.Коровина

Материал «Б»

Продолжение. Начало см. «ТиВ» № 2. 2001 г.

Кандидат технических наук Михаил Растопшин

США, следуя принципу активного создания перспективных вооружений для подкрепления своих политических амбиций, постоянно испытывают новые образцы в различных военных конфликтах. Немалое внимание при этом было уделено испытаниям в реальных боевых условиях боеприпасов, в конструкциях которых используется обеднённый уран.

Масштабы таких испытаний, проведённых в Персидском заливе, не удовлетворили американцев, и они продолжили их в войне против Югославии. Последствия этих испытаний по воздействию на организм человека американская сторона пытается скрыть путём якобы ещё неисследованных физических закономерностей, сопутствующих боевому использованию этих боеприпасов. На самом деле исследования характера влияния применения обеднённого урана на экологическую среду, включая организм человека, проводятся в США с конца 60-х годов, и к настоящему времени отработаны соответствующие методы оценки.

Причины использования обеднённого урана

С конца 60-х годов Министерство обороны США уделяло повышенное внимание боеприпасам, пробивающим броню за счёт высокой кинетической энергии снаряда. Это объяснялось возросшей способностью многослойной брони противостоять воздействию кумулятивных боеприпасов, а также стремлением увеличить пробивную мощь бронебойных подкалиберных снарядов (БПС) и значительно расширить арсенал высокоэффективных противотанковых средств за счёт использования авиационных пушек.

Важнейшей вехой в создании бронебойных снарядов явилось применение в качестве конструкционного материала обеднённого урана — побочного продукта атомной промышленности.

Наиболее широко используемым в качестве конструкционного материала для производства сердечников БПС был вольфрам. Однако дальнейшее использование вольфрама в производстве боеприпасов было ограничено следующими причинами. Вольфрам принадлежит к числу редких металлов: его содержание в земной коре составляет примерно 0,0006 %. Основными поставщиками вольфрама на мировом рынке являются Боливия, Южная Корея и Канада. Три четверти мировых запасов вольфрама сосредоточены в Китае. Поскольку импорт вльфрамового концентрата в США составляет около 50 %, Минис терство обороны (МО) США неоднократно выражало опасение, что ориентация в производстве боеприпасов лишь на вольфрам может создать критическую ситуацию в случае потери источников. Растущее потребление вольфрама (незаменимого в ряде отраслей промышленности материала) приводит к быстрому росту его стоимости. Учитывая эти обстоятельства, а также тот факт, что технологический процесс производства сердечников для БПС из вольфрама, его соединений и сплавов достаточно сложен, понятен тот интерес, который был проявлен в свое время МО США к поискам эквивалентной замены. После проведения экспериментальных исследований с целым рядом тяжелых металлов и их сплавов было установлено, что наиболее удачной заменой вольфрамовых сплавов является обедненный уран. Как следу ет из сравнительных данных (табл.1) обеднённый уран весьма близок по своей плотности к вольфраму. К этому следует добавить, что стоимость готовых сердечников на основе урана в три раза меньше стоимости сердечников из вольфрама.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: