Техника и вооружение 2002 04

- Название:Техника и вооружение 2002 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Халхин-Гол, 1939 г.

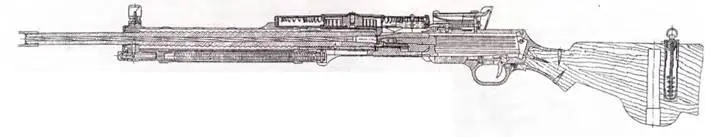

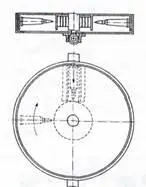

Разрез пулемета ДП (подвижные части в переднем положении)

Первые 10 пулеметов были представлены военной приемке 12 ноября 1927г., а 3 января 1928г. военный приемщик полностью принял партию в 100 пулеметов. 11 января Реввоенсовет СССР дал указание направить 60 пулеметов для производства войсковых испытаний. Пулеметы направлялись в том числе в военно-учебные заведения военных округов, дабы одновременно с испытаниями комсостав мог ознакомиться с новым оружием во время лагерных сборов. Полигонные и войсковые испытания продолжались весь год. В феврале по результатам испытаний на Научно-испытательном оружейно-пулеметном полигоне и курсах «Выстрел» было рекомендовано ввести пламегаситель для уменьшения демаскирующего и ослепляющего действия дульного пламени в ночное время и сумерки, высказан ряд других замечаний. В августе 1928г. был испытан усовершенствованный образец с пламегасителем и несколько измененным патрубком регулятора газовой камеры. На 1927/28г. был выдан заказ на 2500 пулеметов. При этом специальное совещание 15 июня 1928г. с участием руководства Наркомата обороны и Главного военно-промышленного управления, признавая сложности постановки крупносерийного производства нового пулемета, установила 1929/30 гг. как предельный срок для его установления с полностью взаимозаменяемыми частями. В конце 1928г. решено было прекратить производство пулеметов МТ. В результате ручной пулемет Дегтярева оказался на вооружении РККА еще до официального его принятия. Он получил обозначение “7,62-мм ручной пулемет обр. 1927г.» или ДП («Дегтярева, пехотный»), иногда именуется также ДП-27. Он стал первым массовым пулеметом полностью отечественной разработки и вывел Дегтярева в число главных и наиболее авторитетных оружейников страны.

Основными частями пулемета были: сменный ствол с газовой камерой и пламегасителем; ствольная коробка с прицелом; цилиндрический кожух ствола с направляющей трубкой и мушкой; затвор с ударником; затворная рама со штоком поршня; возвратно-боевая пружина; спусковая рама со спусковым механизмом и прикладом; дисковый магазин; съемные складные сошки.

Ствол крепился в ствольной коробке прерывчатыми винтовыми выступами и фиксировался флажковым замыкателем. На средней части он имел 26 поперечных ребер для лучшего охлаждения. Практика показала, однако, что эффективность такого радиатора была низкой, и с 1938г. для упрощения производства оребрение устранили. Надульной части ствола крепился на резьбе конический пламегаситель. На марше для сокращения длины пулемета пламегаситель крепился в перевернутом положении.

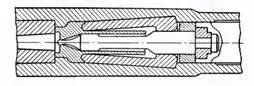

Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие, просверленное в стенке ствола на расстоянии 185 мм от дульного среза. Ход газового поршня – длинный, газовая камера – открытая, с патрубком. Жестко связанный с затворной рамой шток поршня с надетой на него возвратно-боевой пружиной помещался в направляющей трубке под стволом. Сам газовый поршень навинчивался на передний конец штока и фиксировал возвратно-боевую пружину. Количество отводимых пороховых газов регулировалось с помощью патрубкового регулятора с двумя газоотводными отверстиями диаметром 3 и 4 мм. Запирание канала ствола производилось с помощью двух боевых упоров, шарнирно укрепленных по бокам затвора и разводимых в стороны уширенной задней частью ударника.

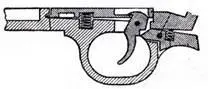

Спусковой механизм включал спусковой крючок и спусковой рычаг с шепталом и автоматический предохранитель. Предохранитель подпирал спусковой крючок сзади и выключался при полном охвате шейки приклада ладонью. Ударно-спусковой механизм рассчитывался только на непрерывный огонь.

Магазин крепился сверху ствольной коробки и состоял из двух дисков и пружины. Патроны размещались в магазине по радиусу носком пули к центру. Усилием спиральной улиткообразной пружины, закручиваемой при снаряжении магазина, верхний диск вращался относительно нижнего, подавая патроны к окну приемника. Магазин такой конструкции был разработан ранее для авиационного пулемета Федорова (Федорова- Дегтярева). Первоначально требования к ручному пулемету предполагали емкость системы питания в 50 патронов, но поскольку дисковый «магазин Федорова» на пятьдесят 6,5-мм патронов уже был готов к производству, решили сохранить его базовые размеры, уменьшив емкость до сорока девяти 7,62- мм патронов. Надо сказать, что конструкция дискового магазина с радиальным размещением патронов во многом решала проблему надежности системы питания при отечественном винтовочном патроне с выступающей закраиной гильзы. Вскоре, однако, емкость магазина уменьшили до 47 патронов – силы пружины не хватало для подачи последних патронов. Кольцевые ребра жесткости и радиальные выштамповки дисков должны были уменьшить их погиб при ударах и сотрясениях и уменьшить вероятность "заедания» магазина. Подпружиненная защелка магазина монтировалась в колодке прицела. Окно приемника ствольной коробки на марше прикрывалось щитком, сдвигаемым вперед перед установкой магазина. Для снаряжения магазина служил специальный прибор ПСМ. Стоит отметить, что магазин диаметром 265 мм создавал ряд неудобств при переноске пулемета в бою. По израсходовании части патронов оставшиеся создавали при передвижениях заметный шум. Ослабление пружины приводило еще и к тому, что последние патроны оставались в магазине – из-за этого расчеты иногда предпочитали снаряжать магазин не полностью.

Стрельба из ДП по воздушной цели. Пулемет установлен на зенитной треноге образца 1928 г.

Система запирания

Спусковой механизм

Схема дискового магазина

Как и в большинстве пулеметов, рассчитанных на интенсивную стрельбу очередями и значительный разогрев ствола, выстрел производился с заднего шептала. Перед первым выстрелом затворная рама с затвором находилась в заднем положении и удерживалась шепталом, а возвратно-боевая пружина была сжата (усилие сжатия 11 кгс). При нажатии на спусковой крючок спусковой рычаг опускался, затворная рама срывалась с шептала и шла вперед, толкая своей вертикальной стойкой ударник и затвор. Последний захватывал патрон из приемника, досылал его в патронник и упирался в пенек ствола. При дальнейшем движении затворной рамы ударник своей уширенной частью раздвигал боевые упоры, опорные плоскости которых входили в боевые упоры ствольной коробки – эта схема запирания напоминала опытную шведскую автоматическую винтовку Чельмана, испытывавшуюся в России в 1910г. (хотя там запирание по -схеме Фриберга-Чельмана» сочеталось с автоматикой на основе отдачи ствола с коротким ходом). После запирания затворная рама и ударник двигались вперед еще около 8 мм, боек ударника достигал капсюля патрона, разбивал его, и происходил выстрел. После прохождения пулей газоотводного отверстия пороховые газы попадали в газовую камеру, ударяли в поршень, охватывающий ее своим раструбом, и отбрасывали затворную раму назад. После прохождения рамой примерно 8 мм ударник освобождал боевые упоры, далее скосы фигурного выема рамы сводили упоры, на пути 12 мм происходило отпирание канала ствола, затворная рама подхватывала затвор и отводила его назад. При этом выбрасыватель извлекал стреляную гильзу, та ударялась об ударник и выбрасывалась через нижнее окно ствольной коробки. Полный ход затворной рамы составлял 149 мм (затвора – 136 мм), после чего она ударялась о спусковую раму и под действием возвратно-боевой пружины шла вперед. Если спусковой крючок оставался нажатым, цикл автоматики повторялся, если крючок был отпущен, затворная рама своим боевым взводом вставала на шептало и останавливалась в заднем положении. При этом пулемет оставался готовым к следующему выстрелу – при одном только автоматическом предохранителе спуска это создавало опасность непроизвольного выстрела при перебегании с заряженным пулеметом. Не случайно наставления устанавливали заряжание пулемета только после занятия позиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: