Техника и вооружение 2002 02

- Название:Техника и вооружение 2002 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 02 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стрельба велась с плеча. Для защиты от пороховых газов двигателя наводчику приходилось одевать перчатки, противогазовую маску без фильтра, капюшон и каску. В 1944г. РПГ получил легкое прикрытие в виде прямоугольного щита с окном для прицеливания и коробкой для мелких запчастей. Щиток крепился на трубу разъемной муфтой. Под дульным срезом ствола установили предохранительную скобу. Новая модель R.Pz.B. 54/1 получила название «Панцершрек» («panzerschreck» – гроза танков).

«Офенрор» и «Панцершрек» были более громоздки, чем американский М1 «Базука», но значительно превосходили его по бронепробиваемости. Генератор был в боевых условиях надежнее батареек, а удобная контактная коробка ускоряла заряжание. В 1943-1945 гт. было произведено около 300 000 РПГ. Главным демаскирующим фактором РПГ, как и у безоткатных орудий, было газопылевое облако, поднимаемое пороховыми газами выстрела позади ствола. В ходе Берлинской операции советские войска столкнулись с необычными «самоходными истребителями танков» – танкетками B-IV, вооруженными несколькими 88-мм трубами типа «Офенрор».

В 1943г. вермахт получил также весьма эффективное оружие – динамо-реактивное устройство «Панцерфауст» («panzerfaust»), упоминаемое в литературе как «фаустпатрон» («faustpatrone»). Название «Panzerfaust» (дословно – «бронированный кулак») связывают с популярной германской средневековой легендой о рыцаре со «стальной рукой». Первые опыты с пехотным динамо- реактивным оружием с кумулятивной гранатой прошли летом-осенью 1942г., а уже в декабре была принята на вооружение первая модель.

Стрельба из "Панцерфауста"

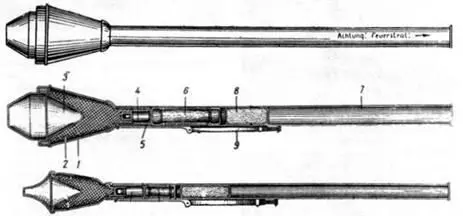

Динамо-реактивное противотанковое оружие "Панцерфауст"-1 (внизу – ”Панцерфауст"-2). 1 – корпус гранаты, 2 – разрывной заряд, 3 – кумулятивная воронка, 4 – детонирующее устройство, 5 – взрыватель, 6 – деревянный стержень гранаты, 7 – ствол, 8 – вышибной заряд, 9 – спусковой механизм.

Было принято несколько образцов «панцерфаустов», обозначаемых как F-1 и F-2 («система 43»), F-3 («система 44»), F-4, принципиально одинаковой конструкции. Это был гранатомет одноразового применения, построенный по схеме простейшего безоткатного орудия, разработанной Г. Лангвайлером. Основу составляла открытая стальная труба-ствол с метательным зарядом и ударно-спусковым механизмом. Спереди в трубу была вставлена надкалиберная граната (мина). Метательный заряд дымного ружейного пороха помещался в картонном футляре и отделялся от гранаты пластмассовым пыжом. К передней части трубы приваривалась трубка ударного механизма, включавшего ударник с боевой пружиной, спусковую кнопку, выдвижной стебель с винтом, возвратную пружину и втулку с капсюлем-воспламенителем. Для взведения ударного механизма стебель подавали вперед, подводя капсюль к запальному отверстию, затем оттягивали и поворачивали, снимая механизм с предохранения. Спуск производился нажатием кнопки. Ударный механизм можно было безопасно снять со взвода. Прицелом служила откидная планка с отверстием, мушкой – верх ободка гранаты (прототип оружия вообще не имел прицела). В походном положении планка крепилась чекой за ушко гранаты. При этом невозможно было взвести ударный механизм. Для выстрела оружие бралось обычно под руку, с плеча стреляли только на очень малую дальность.

Граната состояла из корпуса с кумулятивным зарядом (тротил/гексоген), прикрытым баллистическим наконечником, и хвостовой части. Последняя в снаряженном виде включала металлический стакан с инерционным взрывателем и донным детонатором и деревянный стержень с 4- лопастным стабилизатором. Свернутые лопасти стабилизатора раскрывались после вылета из ствола. Модель F-2 была продемонстрирована на Куммерсдорфском полигоне в марте 1943 г., но массовый заказ на нее был выдан только в сентябре, когда F-1 уже поставлялась в войска. Калибр гранаты F-1 – 100 мм, F-2 – 150 мм, масса заряда соответственно – 0,73 и 1,66 кг, бронепробиваемостъ по нормали – 140 и 200 мм. Форма наконечника гранаты F-1 должна была улучшить формирование кумулятивной струи. Начальная скорость гранаты – 30 и 40 м/с. Прицельная дальность стрельбы F-1 и F-2 достигала 30 м, отсюда – названия моделей «Панцерфауст-30 кляйн» (в войсках получила также прозвище «Гретхен», по имени возлюбленной доктор» Фауста – пример мрачноватого немецкого юмора) и «Панцерфауст-30 гросс».

Первую партию «Панцерфауст» в 8 000 шт. выпустили в августе 1943г., в октябре началось их массовое производство. Но только в апреле 1944г. производство достигло запланированного уровня 100 000 штук модели F-1 и 200 000 модели F-2 в месяц. Соответственно весной 1944г. началось их ширюкое применение, ставшее наиболее массовым в конце 1944 г.

Третья модель (F-3 или «Панцерфауст-60») имела 150-мм гранату, увеличенный метательный заряд, удлиненную трубу-ствол и большую прицельную дальность. Прицельная планка имела три отверстия – на 30, 50 и 75 м.

В сентябре 1944 г. была разработана, а в начале 1945 г. поставлена на производство модель F-4 («Панцерфауст-100»). В ней использовался двухпучковый метательный заряд с воздушной прослойкой, обеспечивавший – за счет противодавления второго заряда – дальность стрельбы до 100 м.

Окрашивалось оружие в темно-зеленый или грязно-желтый цвет. При выстреле позади трубы вырывался сноп пламени длиной 1,5-4 м, о чем предупреждала надпись «Achtung! Feuerstral!» («Внимание! Луч огня!»).

«Панцерфаусты» были просты в изготовлении и освоении. А традиционная для германской промышленности стандартизация позволила быстро подключить к производству несколько фирм. Если в июле 1944г. было выпущено 323 000 «панцерфаустов-, то в октябре – 400 000, в ноябрю – 997 000 (по другим данным. 1 100 000), декабре – 1 253 000 (или 1 300 000), в январе 1945г. – 1 200 000. За первые четыре месяца 1945г. всего выпустили 2,8 млн «панцерфаустов». Не менее просты были они в использовании – требовалось лишь краткое обучение прицеливанию, стрельбе и выбору позиции. 26 января 1945г. Гитлер даже отдал приказ о формировании «танко-истребительной дивизии» из рот самокатчиков с «панцерфаустами». Кроме войск, «панцерфаусты» в большом количестве выдавались бойцам «фольксштурма» и мальчишкам из «гитлерюгенда». В конце 1944г. «фольксштурму» передали более 100 000 «панцерфаустов».

«Фаустники» были опасным противником, особенно в городских боях, где советские войска широко применяли танки. Хотя раскаленная газовая струя большой длины позади трубы затрудняла стрельбу из тесных помещений, пехотинцы быстро приноравливались к стрельбе из зданий. Во время Восточно-Померанской операции, например, во 2-м мехкорпусе 2- й гвардейской танковой армии 60% потерянных танков были подбиты «панцерфаустами». Приходилось не только снабжать танковые подразделения пехотным десантом (обычный прием в РККА еще с начального периода войны), но и выделять специальные группы стрелков и автоматчиков для борьбы с «фаустниками». В боях на подступах к Берлину весной 1945 года потери танков от «фаустпатронов» составили от 11,3% до 30% (по разным армиям), в уличных боях в Берлине еще выше. Около 10% танков Т-34, потерянных в ходе Берлинской операции, были подбиты «фаустниками» (хотя высокий процент потерь танков в уличных боях был выявлен еще до появления «Панцерфауст»). При движении танков с открытыми люками были случаи попадания пущенной из засады гранаты «Панцерфауст» в открытый лобовой люк Т-34. При выстреле «Панцерфаусты» демаскировали себя белым шарообразным облаком и поднятой пылью, но одноразовый их характер позволял солдату быстро покинуть позицию. Трофейные «панцерфаусты» охотно использовались в Красной Армии как против танков и бронемашин, так и против укрепленных огневых точек противника. Особенно охотно использовали «панцерфаусты» в РККА бойцы штурмовых групп в городских боях и саперы при борьбе с долговременными укреплениями противника. Командующий 8-й гв. армией генерал-полковник В.И. Чуйков, отмечая интерес советских солдат к «панцерфаустам» («фаустпатронам»), предлагал даже ввести их в войска под полушутливым именем «Иван-патрон». Характерно замечание Чуйкова о городских боях, когда танки "являются хорошей мишенью для бронебойщиков. вооруженных бутылками с горючей смесью и особенно реактивными гранатометами типа фаустпатрон", и должны работать в составе смешанных штурмовых групп (тем не менее подставлять танки на городских улицах под огонь РПГ российские войска продолжали и через 50 лет).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: