Техника и вооружение 2000 05-06

- Название:Техника и вооружение 2000 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2000 05-06 краткое содержание

Номер полностью посвящен отечественному атомному подводному флоту.

Техника и вооружение 2000 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате конструкторам пришлось принимать (и «пробивать» у заказчика) ряд нетрадиционных для нашего флота технических решений, противоречивших «Правилам проектирования подводных лодок». В частности, было решено перейти на одновальную схему, а также пожертвовать обеспечением надводной плавучести при затоплении любого из водонепроницаемых отсеков. Все это позволило уложиться в рамках эскизного проекта в нормальное водоизмещение 2400 т (впрочем, в процессе дальнейшего проектирования этот параметр все же увеличился, превысив 3000 т).

По сравнению с другими лодками 2-го поколения, проектировавшимися под мощный, но довольно крупногабаритный и тяжелый гидроакустический комплекс «Рубин», на проекте 670 было решено остановиться на более компактном ГАК «Керчь».

В 1959 году в ОКБ-52 был разработан эскизный проект ракетного комплекса «Аметист». В отличие от «челомеевских» ПКР первого поколения П-6 и П-35, где использовался ТРД, на ракете с подводным стартом было решено применить твердотопливный ракетный двигатель, что существенно ограничило максимальную дальность стрельбы. Однако другого решения в то время просто не существовало, так как на технологическом уровне конца 50-х годов не представлялось возможным создать систему запуска воздушно-реактивного двигателя в полете, после старта ракеты. Испытания ПКР «Аметист» начались в 1961 году.

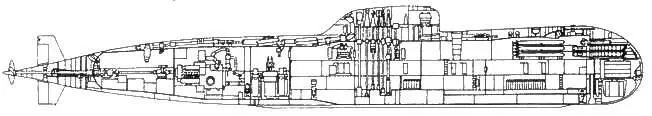

Утверждение технического проекта нового атомохода состоялось в июле 1963 г. ПЛАРК 670-го проекта имела двухкорпусную архитектуру с веретенообразными обводами легкого корпуса, имеющего в носовой части эллиптическое сечение, обусловленное размещением ракетного вооружения.

Применение крупногабаритных гидроакустических систем, а также стремление обеспечить им максимально возможные углы обзора в кормовых секторах, вызвали «притупление» носовых обводов. По этим же причинам часть приборов пришлось разместить в верхней части носовой оконечности легкого корпуса. Передние горизонтальные рули (впервые в практике отечественного подводного кораблестроения) были сдвинуты к средней части лодки.

В дальнейшем, уже в ходе модернизации ПЛАРК 670-го проекта, перед ограждением выдвижных устройств рубки установили гидродинамический стабилизатор – плоскость с отрицательным углом атаки, компенсирующую излишнюю плавучесть несколько «раздутого» носа.

Прочный корпус корабля был выполнен из стали АК-29. В носовой оконечности на протяжении 21 м он имел своеобразную форму «тройной восьмерки», образованной цилиндрами относительно малого диаметра, что было обусловлено необходимостью размещения в легком корпусе ракетных контейнеров. Корпус делился на семь водонепроницаемых отсеков:

1-й (составленных из трех цилиндров) – торпедный, жилой и аккумуляторный;

2-й – жилой;

3-й – центральный пост и аккумуляторный;

4-й – электромеханический;

5-й – реакторный;

6-й – турбинный;

7-й – электромеханический.

Носовая концевая переборка, а также шесть межотсечных переборок были выполнены плоскими, они должны были выдерживать давление до 15 кгс/см 2.

Легкий корпус, балластные цистерны и прочная рубка изготавливались из маломагнитной стали и АМГ, а надстройка и ограждение выдвижных устройств рубки – из алюминиевого сплава. В обтекателях гидроакустических антенн, а также в проницаемых частях кормовой оконечности и в кормовом оперении использовались титановые сплавы. Применение столь разнородных материалов, в ряде случаев образующих гальванические пары, потребовало принятия специальных мер по защите от коррозии (цинковые протекторы, прокладки и т.п.).

Для снижения гидродинамического шума при движении с большой скоростью, а также улучшения гидродинамических характеристик впервые на отечественных подводных лодках были применены механизмы закрытия шпигатных и вентиляционных отверстий.

Главная энергетическая установка мощностью 15.000 л. с. в значительной степени была унифицирована с вдвое более мощной ГЭУ скоростной АПЛ проекта 671 – однореакторная. ППУ ОК-350 включала водоводяной реактор ВМ-4 (89,2 мВт). Турбина ГТЗА-631 приводила во вращение пятилопастный гребной винт (в дальнейшем в процессе модернизации лодка получила новые малошумные четырехлопастные винты диаметром 3,92 и 3,82 м, установленные по схеме «тандем»). Имелось два вспомогательных водомета с электоприводом (мощность – 270 кВт), обеспечивающих возможность движения со скоростью до 5 узлов.

Как и на других атомоходах второго поколения, на лодке проекта 670 в системе генерирования и распределения электроэнергии был использован трехфазный переменный ток напряжением 380 В и частотой 50 Гц.

Корабль был оснащен двумя автономными турбогенераторами ТМВВ-2 (2000 кВт), дизель-генератором переменного тока мощностью 500 кВт с дистанционной автоматизированной системой управления, а также двумя группами аккумуляторных батарей (по 112 элементов каждая).

Меры по снижению акустического поля ПЛАРК включали применение звукоизолирующей амортизации механизмов и их фундаментов, а также облицовку переборок и палубных настилов вибродемпфирующими покрытиями.

Все наружные поверхности легкого корпуса, надстройка и ограждение рубки также были обшиты резиновым противогидролокационным покрытием. Подобное покрытие имела и внешняя поверхность прочного корпуса. Благодаря этому, а также одновальной и однотурбинной компоновке, лодка 670-го проекта имела весьма низкий, для своего времени, уровень акустической заметности (среди отечественных атомоходов 2-го поколения ПЛАРК 670-го проекта считалась наиболее «тихой»). На полном ходу в ультразвуковом диапазоне частот ее шумность не превышала 80 децибел, в звуковом диапазоне – 110 децибел и в инфразвуковом – 100 децибел, причем большая часть акустического диапазона совпадала с естественными шумами моря.

Для снижения магнитной заметности на подводной лодке было смонтировано размагничивающее устройство.

Гидравлическая система корабля разделялась на три автономные подсистемы, служащие для привода общекорабельных устройств, крышек ракетных контейнеров, а также рулей. В процессе эксплуатации лодок рабочая жидкость гидросистемы, из-за своей пожароопасности являвшаяся предметом постоянной «головной боли» экипажей, была заменена на новую, менее горючую.

ПЛАРК пр. 670 имела стационарную электролизную систему регенерации воздуха (что позволило отказаться и от другого источника повышенной пожарной опасности – регенерационных патронов). Эффективную борьбу с огнем обеспечивала система объемного фреонового пожаротушения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: