Техника и вооружение 1999 05-06

- Название:Техника и вооружение 1999 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 05-06 краткое содержание

Номер посвящен зенитным ракетным комплексам ПВО сухопутных войск.

Прим. – с таблицами.

Техника и вооружение 1999 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Открывалась возможность оснащения войск универсальным ЗРК, способным поражать БР с дальностью пусков до 150 км. Но к этому времени уже требовалось обеспечить перехват БР "Першинг" с дальностью пусков до 740 км. Отделяемая головная часть (ГЧ) ракеты "Першинг" имела существенно большую скорость (около 3 км/с против 2 км/с у Р-11М) и, что самое главное, ЭПР всего в сотые доли квадратного метра – на порядок меньше, чем у баллистических ракет с неотделяемой ГЧ и на два порядка меньше, чем у самолета – истребителя.

В конце шестидесятых годов была начата разработка нового универсального (противосамолетного и противоракетного) комплекса С- 300В, предназначенного для перехвата всех типов оперативно-тактических ракет, включая БР "Першинг". Из-за ограниченных возможностей головного разработчика комплекса С-300В – Научно-исследовательского электромеханического института (НИЭМИ), работы по созданию универсального варианта комплекса "Круг-М" были прекращены. На вооружение в 1971 г. был принят противосамолетный ЗРК под этим наименованием.

Среди упущенных возможностей создания на базе войскового ЗРК "Круг" других комплексов отметим и следующее. Еще в конце пятидесятых годов проводившаяся в интересах Сухопутных войск разработка зенитного ракетного комплекса с высокими тактико-техническими характеристиками привлекла внимание Военно-Морского флота. Исходя из задач прикрытия ракетоносных и противолодочных кораблей проектов 58, 61 и 1123 от атак авиации противника семилетней программой судостроения 1959-1965 гг. предусматривалось строительство кораблей ПВО проекта 1126. Постановлением от 25 июля 1959 г. были определены основные характеристики этого корабля и его вооружение, основой которого должен был стать зенитный ракетный комплекс М- 31. Разработка этого комплекса в целом поручалась НИИ-20 ГКРЭ, ракеты – ОКБ-8 ГКАТ. Предусматривалось применение в комплексе ракеты КС-42, создаваемой на базе 3М8 с минимальными доработками. Корабль водоизмещением около 10000 т должен был нести один ЗРК М-31 с двумя пусковыми установками по 15-20 ракет, а также комплекс малой дальности М-11, создание которого было поручено традиционным разработчикам зенитного вооружения ВМФ – НИИ-10 Госкомитета по судостроению и ОКБ-2 ГКАТ. По уровню тактико-технических характеристик комплекс М- 31 соответствовал ЗРК "Круг".

Однако, при общем курсе партийно-государственного руководства страны на опережающее наращивание подводных сил флота, уже в 1960 году было принято решение о сокращении числа намеченных к постройке кораблей проекта 1126 с трех до двух, а в 1961 году – об исключении их из кораблестроительной программы. После прекращения работ по кораблю проекта 1126 и ЗРК М-31, тем не менее, продолжалась работа по комплексу М- 11, который и стал "главным калибром" зенитного вооружения отечественных кораблей с конца шестидесятых годов вплоть до поступления на вооружение ЗРК С-300Ф в середине восьмидесятых годов. Ракета комплекса М-11 при габаритно-массовых характеристиках, близких к ЗУР 3М8 примерно в полтора раза уступала ей по важнейшему показателю – максимальной наклонной дальности поражения.

В дальнейшем на базе ЗУР 3М8 была создана мишень ЗМ10.

В целом, разработка войскового противосамолетного ЗРК "Круг" явилась интереснейшим, очень поучительным и важным событием в истории развития отечественного вооружения ПВО. Помимо того, что комплекс обладал высокой эффективностью в борьбе с самолетами в условиях маневренных боевых действий, он мог стать еще и первым ЗРК войсковой ПРО, а также первым ЗРК межвидового применения. Однако в силу различных причин возможности, заложенные в ЗРК "Круг", не были реализованы полностью.

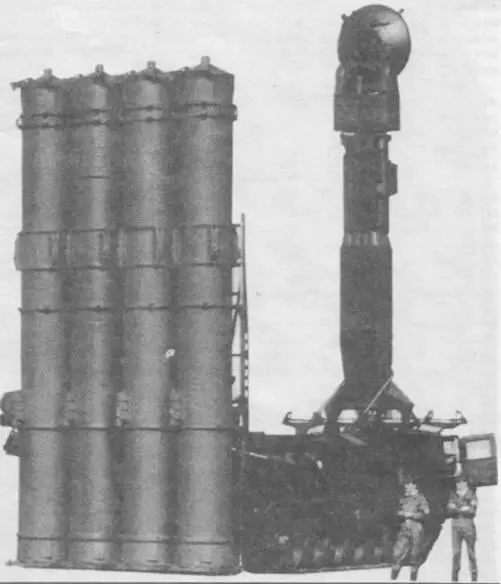

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗЕНИТНАЯ РАКЕТНАЯ СИСТЕМА С-300В

Необходимость разработки зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В определялась, в основном, стремлением обеспечить прикрытие важнейших объектов Сухопутных войск от ударов тактических и оперативно-тактических баллистических ракет (БР) противника.

Ожидалось, что в ходе операции противником может быть применено до 320 ракет "Ланс", до 150 – "Сержант" и до 350 – "Першинг" с максимальной дальностью стрельбы 75, 140 и 740 км соответственно.

В начале шестидесятых годов в научно-исследовательской работе (НИР) "Защита" впервые были исследованы возможности использования в целях ПРО СВ разрабатываемых войсковых противосамолетных ЗРК первого поколения и проведены экспериментальные стрельбы по БР комплексом "Круг" с дополнительным каналом полуактивного самонаведения, обеспечивающим малые промахи на конечном участке траектории ЗУР. Эти стрельбы показали принципиальную возможность борьбы с БР "Ланс" и "Сержант" с помощью ЗРК, однако для решения задачи ПРО применительно к защите от БР "Першинг" требовалось создание комплекса нового поколения на базе высокопотенциальных радиолокационных станций обнаружения целей и наведения, а также ЗУР с высокими энергетическими характеристиками.

В 1963-1964 гг. при проведении НИР "Бином" было определено, что прикрытие объектов Сухопутных войск наиболее целесообразно осуществлять совместным применением перспективных ЗРК трех типов, условно обозначенных "А", "Б" и "В", из которых последний являлся бы противосамолетным, а "А" и "Б" – универсальными, способными решать задачи как противосамолетной ПВО, так и ПРО. При этом наибольшими боевыми возможностями, включая способность поражать головные части (ГЧ) ракет "Першинг" должен был обладать комплекс "А".

Предполагалось, что для ЗРК "А" будет создана ракета, по массе и габаритам близкая к ЗУР комплекса "Круг", но имеющая примерно вдвое большую среднюю скорость полета и за счет этого способная осуществить перехват головной части ракеты "Першинг" на высотах более 12 км при ожидаемых временах обнаружения и взятия на сопровождение баллистической цели. При этом даже при подрыве ядерного заряда головной части мощностью 1,5 Мт потери открыто расположенной живой силы ограничивались допустимым уровнем 10%, а с учетом более реального нахождения большинства людей в бронеобъектах и различных укрытиях – намного меньшей величиной.

Особые трудности вызывало решение задачи обнаружения баллистических целей и наведения на них ЗУР (противоракет). Оно требовало создания высокопотенциальных радиолокационных средств нового поколения. По результатам ряда экспериментальных работ было установлено, что по сравнению с самолетами ЭПР отделяющихся головных частей БР "Першинг" на два порядка меньше. Повышение потенциалов радиолокационных станций за счет роста их энерговооруженности неизбежно вело к существенному увеличению габаритов и массы РЛС, что ограничивало их мобильность и подвижность. Повышение чувствительности приемника РЛС приводило к ухудшению помехоустойчивости радиолокационных станций. Необходимо было найти компромиссное решение – приемлемые мощности передатчика и чувствительность приемника РЛС обнаружения и наведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: