Авиация и космонавтика 2010 12

- Название:Авиация и космонавтика 2010 12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2010 12 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2010 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

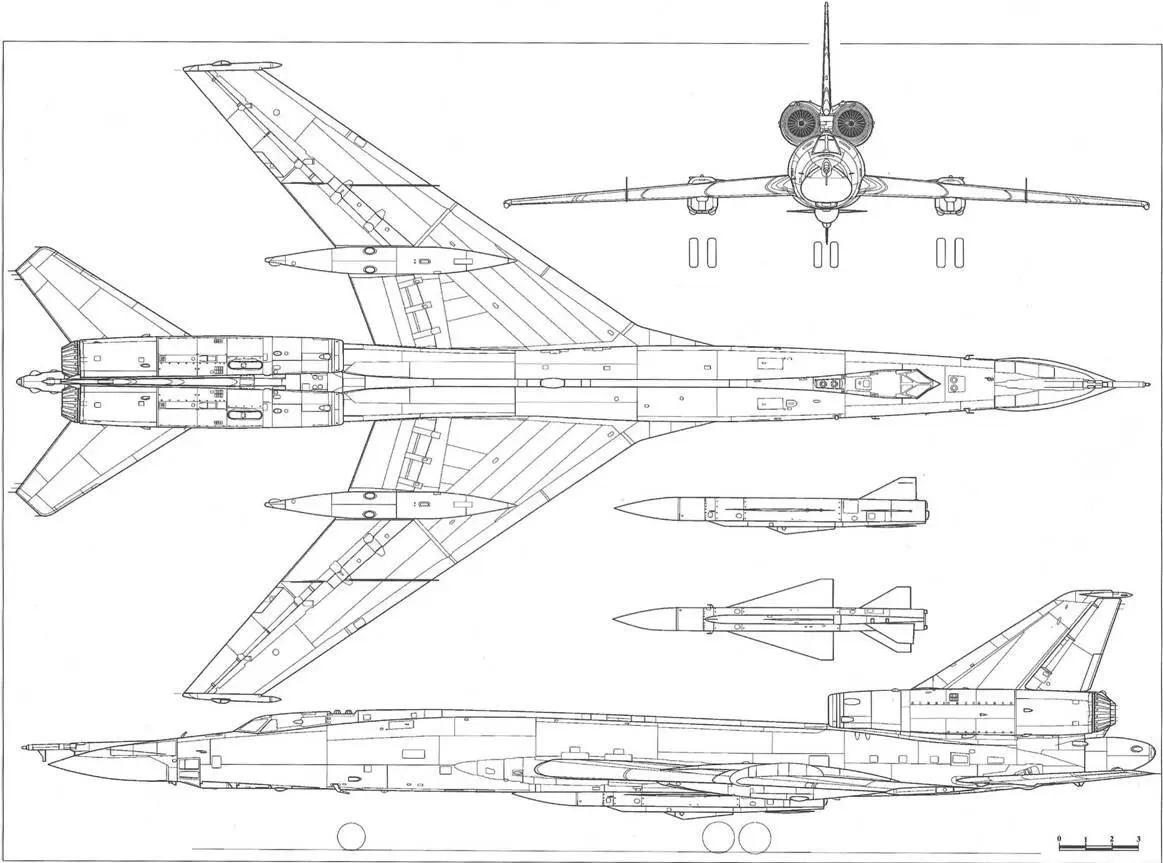

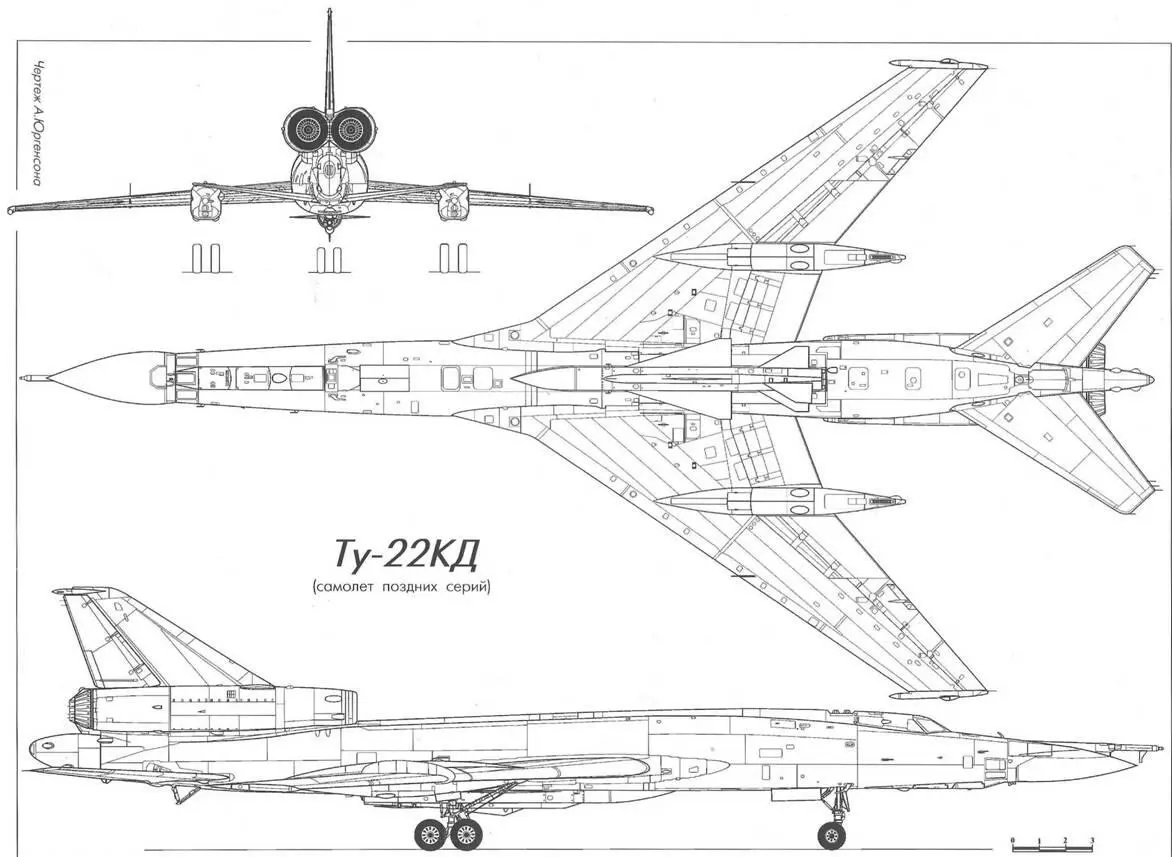

Так как я пришёл на Ту-22 очень молодым, то мне было интересно освоить не просто новый тип, а единственный в Дальней Авиации сверхзвуковой самолёт. Всё в нём было не так, как на предыдущих самолётах. При страгивании с места на взлёт ощущался сильный толчок, самолёт быстро разгонялся до скорости отрыва. После отрыва от полосы надо было сразу затормозить колёса и убирать шасси и закрылки, иначе выйдешь за ограничения при полёте с выпущенным шасси. Отмечалась большая вертикальная скорость набора высоты (до 50 м/сек), быстрый рост скорости – только успевай прибирать обороты, а то вылетишь на сверхзвук. На скорости 630 км/час элероны фиксировались в неподвижном положении, а их функции выполняли внешние закрылки. Это производилось автоматически, а при уменьшении скорости происходил обратный процесс, но за этим надо было следить. Кроме того, надо было следить за положением передней кромки воздухозаборников двигателей.

Ту-22КД из состава 341-го тбап

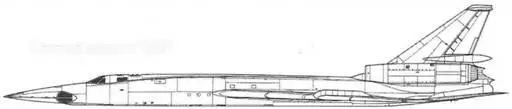

Опытный самолет "105"

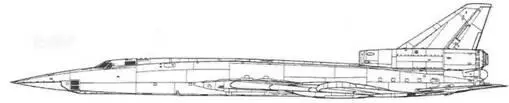

Ту-22Б

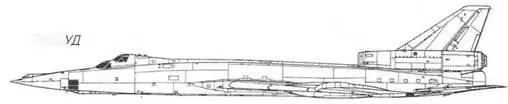

Ту-22 УД

Ту-22РД

Ту-22ПД

Ту-22РДК

Ту-22РДМ

Ту-22КД

Перед запуском они должны были быть выдвинуты, в полёте они убирались. Вертикальная скорость снижения доходила до 100 м/сек. Ощущение – летишь лицом в землю. На больших углах атаки Ту-22 на крыло не сваливался а только опускал нос после предупредительной тряски. На ракетоносцах в ночное время кабина освещалась не лампами ультра фиолетового облучения (УФО), а красным (или по желанию) белым освещением, более удобным и равномерным по всей кабине. Посадка была скоротечной – дальнюю приводную радиостанцию (ДПРМ) проходили на скорости 400 км/час, посадочная скорость составляла 320 км/час. До ДПРМ летчик должен был подобрать угол сноса и так с ним идти до приземления. После приземления требовалось поставить самолёт по оси ВПП, принудительно опустить переднее колесо, обжать тормоза и выпустить тормозной парашют, который считался основным средством торможения. Тормоза держишь до скорости безопасного руления. При этом вспоминались слова командира эскадрильи подполковника В.Канзюбы: «Не оставляй тормоза на конец полосы, а любовь на старость». Нормальным расчётом на посадку считалось выполнить приземление в пределах 500 м, с 50 м от начала ВПП. Я не знал лётчиков, которые бы заявили, что за время полётов на Ту-22 у них не было посадок с расчётом более 550 м. Практически все прошли через эту «неприятность», которая заканчивалась оформлением предпосылки к лётному происшествию и контрольным полётом на «спарке».

На Ту-16 были лётчики, которые утверждали, что завтра выполнят посадку с таким-то расчётом. Здесь этого не было, по крайней мере, пока я летал.

«Условно» слабым местом по прочности конструкции гондол шасси, были кронштейны тяг створок основных стоек. Так, если приземление произошло с опережением на одну из стоек с перегрузкой 2,3, то они разрушались и самолёт заруливал на стоянку с приоткрытыми створками, а если приземление происходило с перегрузкой равной 2,5, то на гондолах вообще появлялись гофры и трещины. В ТЭЧ на них наносились латки.

Первый полет на спарке. Аэр. Озерное, октябрь 1973 г.

Так как лётчик сидел левее оси самолёта, то при боковом ветре слева более 10 м/сек штанга заправки в воздухе после прохода ближней приводной радиостанции (БПРМ) закрывала собой ВПП. Это было дискомфортно и хотелось довернуть, чтобы увидеть полосу. При боковой составляющей силы ветра более 12 м/сек, взлёт и посадка не производилась.

После того, как я вылетел самостоятельно, у меня как будто выросли крылья – стало очень интересно летать, ощущать гордость, что не всем этот самолёт по плечу и у меня «…под крылом 50 Хиросим, под рукой архимедов рычаг». Чтобы окончательно полюбить этот самолёт использовался такой приём: в контрольном полёте в зону, а это делал чаще других инструкторов заместитель командира эскадрильи М.Курьянов, после уборки шасси и закрылков, включался максимальный форсаж двигателей, набиралась высота 9000 – 10000 м и это всё в пределах полёта по «большой коробочке». Тут же производилось снижение и посадка с ходу, на что уходило 15 минут – очень динамичный полёт, с полным отсутствием времени на размышления.

После такого показа надолго хватало впечатлений. Мы ведь до этого летали на Л-29, Ил-28 и Ту-16, а тут такие маневренные возможности! Примерно так, через семь лет начали выполнять заход на посадку в Афганистане. Для полной уверенности, что лётчик справится с заданием, было то, что на маршрут не допускался экипаж, если командир корабля не имеет за последние 30 суток, 5 посадок (из них 2 ночью). И обязательно требовалось постоянно летать на тренажёре.

В классе «поисково-спасательной и парашютно-десантной подготовки» местными умельцами был оборудован тренажёр по аварийному покиданию самолёта, где на время, проводили тренировки с зачётом. До 30 лет весь лётный состав, не имеющий противопоказаний к выполнению тренировочных прыжков с парашютом, должен был выполнять не менее двух прыжков. Основная масса лётного состава прыгать не любила, хотя, за прыжки с парашютом выплачивались деньги. Но были и любители, которые с удовольствием прыгали. Запомнились командиры полков: в Озёрном – В.Витязев, а в Нежине – В.Константинов, которые «обожали» прыгать с парашютом. Естественно, за ними «тянулись» и все остальные.

Периодически лётный состав проверялся на переносимость на высоте в барокамере и тренировался в умении работать под избыточным давлением в кислородной маске.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: