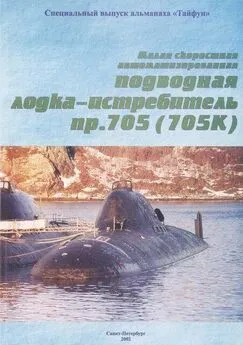

Малая скоростная автоматизированная подводная лодка-истребитель пр. 705(705К)

- Название:Малая скоростная автоматизированная подводная лодка-истребитель пр. 705(705К)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Малая скоростная автоматизированная подводная лодка-истребитель пр. 705(705К) краткое содержание

Малая скоростная автоматизированная подводная лодка-истребитель пр. 705(705К) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помимо экипажей ПЛ дивизия располагала техническими экипажами. Первый технический экипаж называли "технический полк", потому что было задействовано большое количество личного состава – офицеров, мичманов и матросов. Первоначально один большой технический экипаж должен был обслуживать все лодки пр.705. Потом поняли, что есть специфика пр.705 и 705К. Тогда его разделили на две части (экипаж для пр.705 и экипаж для пр.705К), и стало два технических экипажа. Но потом началось следующее. Матросы обслуживают три корабля сразу, и, следовательно, для них нет "родной" лодки – что тот, что этот, все едино. Если какая неисправность – снял матчасть с одного, поставил на другой. Решили, что так не пойдет, так растаскивают корабли. Поэтому этот техэкипаж делят на три части, и каждому кораблю придается свой техэкипаж.

Техэкипаж насчитывал около 90 человек. Постепенно происходила ротация. Молодой лейтенант сначала направлялся в техэкипаж, пообслуживал в базе лодку, изучил матчасть – берут в плавающий. Он растет дальше. Но были и такие, что не хотели в плавающий экипаж – и пряником в море не заманишь, и трактором не затащишь. Им нравилось на берегу, в техэкипаже.

Плавающий и техэкипаж на берегу работали вместе. Офицеры стояли вахты. Невозможно было обеспечить бесперебойную подачу пара для обогрева реактора. На турбогенераторный режим не выходили, но ядерная реакция шла на минимально контролируемом уровне, и теплом реакции деления поддерживали сплав в жидком состоянии. У офицеров техэкипажа не было таких навыков (кто-то из них не был допущен), поэтому, приходя с моря, весь 1-й дивизион ("управленцы") часто нес вахту на пульте в базе. Потом пытались использовать свой электрокотел (питание шло с берега), чтобы выработать пар и обогреть реакторы, но из этого ничего не получалось и приходилось стоять с работающей АЭУ, поэтому ресурс A3 быстро вырабатывался.

Сложно было содержать лодку в базе, а уровень матросов снизился до того, что матросу 1-го года службы можно было доверить только приборку – лишь на 2-й год он начинал что-то понимать. Матросы-торпедисты из БЧ-3 техэкипажа часто ходили в море на стрельбу практическими торпедами (потому что практическая торпеда бралась на стеллаж лодки, в море ее надо было загрузить в ТА, а в автоматическом режиме это сделать было нельзя, требовалось быть у местного поста в отсеке). Одному помощнику командира ПЛ по оружию было не справиться, поэтому брали матросов, которые помогали, и группу записи. Другие же матросы техэкипажа в море ходили редко. На БС брали одного матроса- кока (как полагалось по штату).

Воспоминания командира К-432 пр.705К

капитан 1 ранга Г.Д.Баранов, в прошлом – командир К-432 пр.705К

Для меня писать об АПЛ пр.705 – это все равно, что выносить приговор своей жизни.

О том, как решались технические проблемы, рассказали другие. А для меня "705-й проект" начался в декабре 1966 г. – вызовом в отдел кадров флота в Североморске и предложением пойти на "новостройку" инженером- гидроакустиком по "большому кругу". Я дал согласие и в январе 1967 г. оказался в родном Ленинграде, в 1-м Военно-морском госпитале, где офицеры экипажа К-316 проходили в стационаре медицинскую комиссию.

Врачи утверждали, что проверяют нас по программе космонавтов, да мы и сами чувствовали, что копаются в нас изрядно. Особенно забавляли многочисленные психологические тесты и снятие энцефалограмм в условиях полной изоляции и в совершенной темноте, после которых мы надоедали корабельному врачу с шутливыми вопросами о степени нашего индивидуального идиотизма, средней "идиотистости" экипажа в целом и наиболее выдающихся в этом смысле личностях. Доктор отшучивался, всем было весело. Мы были молоды, любили друг друга и наш будущий чудо-корабль.

Лежали мы в госпитале практически каждый год, в конце концов разбаловались – начались ночные самовольные отлучки и скромные по плану, но грандиозные по исполнению "междусобойчики" с использованием горячительных средств. Это шло на пользу сколачиванию экипажа, но расшатывало воинскую дисциплину. Начальники разрешали это противоречие "завинчиванием гаек" на строевых и "снятием стружки" на партийных собраниях. "Нарушители конвенции" беспощадно карались!

В том же 1967 г. все "легкие силы" экипажа (т.е. все, кроме личного состава БЧ-5) убыли в УЦ в Палдиски для прохождения теоретического курса подготовки. Преподавательский состав там был уже готов к обучению, а "механики" уехали изучать свою матчасть на различных предприятиях и в союзных НИИ.

Возвращаясь к тем дням, еще и еще раз хочется отдать должное преподавателям УЦ и офицерам экипажа, которые, имея под руками только описания и схемы и проводя бесконечные "баночные" учения (такой вид корабельных учений, когда каждый участник вместо боевого поста с его матчастью располагает только табуреткой), в условиях полного отсутствия "железа" смогли успешно провести первый этап подготовки. Затем для нас тоже наступила пора командировок.

После переезда из Палдиски в Ленинград, к месту строительства корабля, а строило его Ленинградское Адмиралтейское объединение, экипаж продолжил подготовку к переходу на Белое море и проведению швартовных испытаний. С одной стороны, мы продолжали изучение техники корабля на предприятиях промышленности, не ограничиваясь Ленинградом и побывав в Обнинске и Калуге, Истре и Владивостоке, а с другой, чтоб не слишком "осухопутиться", стажировались на ПЛ СФ.

Между тем строительство корабля затягивалось, что не могло не усложнить задачу командования по сохранению офицерского состава экипажа. Движение по служебной лестнице давно остановилось, мы варились в собственном соку, и повышения в должности производились только по замещению заболевших или в случае расширения штатов. А штаты у нас действительно расширялись: первоначально экипаж состоял из 21 штатной единицы, а с приходом в пункт постоянного базирования мы имели в штате 31 человека. Тем не менее, настроение у народа падало. Многие находились в первичных должностях по 6-7 лет. С одной стороны, нельзя было ломать судьбы офицеров, консервируя их в занимаемых должностях, а с другой, слишком дорогой ценой дался флоту каждый специалист. И люди терпели, понимая, что с каждым годом затяжки строительства лодок шансы на успешную карьеру становились все призрачней, но чувство долга заставляло нас держаться и работать.

Командование экипажей тоже принимало доступные меры. Тут необходимо напомнить, что наши экипажи были единственными в ВМФ, не имевшими в своем составе заместителя командира по политчасти – их обязанности у нас успешно выполнялись командирами кораблей и секретарями парторганизаций. Красноречив тот факт, что в тот сложнейший период нашей истории мы обошлись без серьезных потрясений. Для поднятия настроения и сплочения экипажа использовалось все: спартакиады, партийные и строевые собрания, субботники, командно-штабные учения и клятвы на крови. Мы все время были вместе, знали друг о друге больше, чем любимые жены, стали друг другу в чем-то ближе родственников, и нам всегда было интересно друг с другом. Именно это, на мой взгляд, помогло в конечном счете в основном сохранить наши экипажи до окончания затянувшегося строительства кораблей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андре-Марсель Адамек - [Самая большая подводная лодка в мире]](/books/582915/andre.webp)