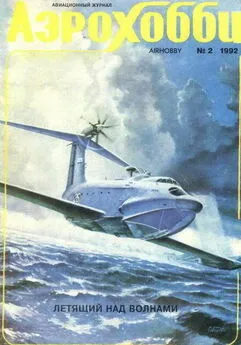

АэроХобби 1992 02

- Название:АэроХобби 1992 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1992

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АэроХобби 1992 02 краткое содержание

АэроХобби 1992 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В соответствии с этой концепцией были построены два противолодочных самолета ВВА-14 (сокращение от полного названия – "Вертикально взлетающая амфибия"). За счет бесконтактного взлета и посадки достигалось улучшение мореходности, появлялась возможность взлетать и садиться в открытом море практически при любом волнении. Благодаря этому значительно возрастало время патрулирования и эффективность применения самолета. Вертикальный взлет обеспечивался при помощи газовой подушки, которая образовывалась под центропланом при помощи специальных поддувных двигателей.

После смерти Р.Л. Бартини работы над этими летательными аппаратами были прекращены.

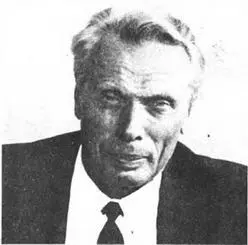

ЦКБ Алексеева (полное современное название – Научно-производственное объединение "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях" имени Р. Е. Алексеева, Генеральный директор Б. В. Чубиков) берет свое начало от организованной в 1943 г. на заводе "Красное Сормово" "Гидролаборатории". Она создавалась по инициативе талантливого инженера Ростислава Евгеньевича Алексеева (1916-1980), который и возглавил ее. Тематика работ – суда на подводных крыльях – быта засекречена, хотя прошло почти сорок лет с момента успешного испытания катера Форланини. Видимо, эта завеса секретности помешала сорок лет спустя включить в энциклопедию хотя бы несколько строк о Главном конструкторе, лауреате Государственной и Ленинской премий, Заслуженном изобретателе РСФСР, докторе технических наук Р. Е. Алексееве, результаты работ которого по СПК широко известны и используются не только у нас, но и на Западе. Сейчас ЦКБ знают по гражданской продукции – СПК "Ракета", "Метеор". "Комета", "Колхида", "Буревестник", "Спутник", "Восход". Но мало кому известно, что, начиная с 50-х годов, в ЦКБ развернулись работы по созданию боевых экранопланов. Обстановка, царившая в тс годы в СССР, когда под оборонные проекты деньги и ресурсы выделялись практически без ограничений, позволила осуществить то, что оказалось невозможным для западной экономики с ее строгим и трезвым расчетом: преодолеть огромный финансовый и технический риск и создать вполне боеспособные машины, более того – строить их серийно.

ЦКБ работало в нескольких основных направлениях: создание ударного корабля, противолодочного экраноплана и транспортно-десантного средства.

В результате работ по заказу ВМФ на заводе "Волга" при ЦКБ в 1963 г. был построен огромный (длиной 100 м, массой 544 т) экраноплан КМ ("корабль-макет"), получивший на Западе прозвище "Каспийский монстр". Это был самый крупный и тяжелый летательный аппарат в мире. Испытания, продолжавшиеся несколько лет, показали правильность основных инженерных решений. К сожалению, из-за ошибки пилота экраноплан в 1980 г. потерпел аварию и затонул в Каспийском морс (экипаж успел спастись).

"Монстр" стал родоначальником нескольких экранопланов. В 1987 г. на воду сошел "Лунь" – первый корабль серии боевых ракетоносных экранопланов весом 400 т. Второй "Лунь" тоже закладывался как ракетоносец но начавшаяся конверсия внесла свои коррективы, и сейчас он достраивается как спасательный.

В 1972 г. после ряда экспериментов и натурных испытаний пилотируемых самоходных моделей был построен транспортно-десантный экраноплан средних размеров (длиной 58 м и взлетной массой 120 т), получивший название "Орленок". Конструкция машины оказалась удачной и надежной, а живучесть превысила самые смелые ожидания.

Ростислав Евгеньевич Алексеев (1916 – 19S0).

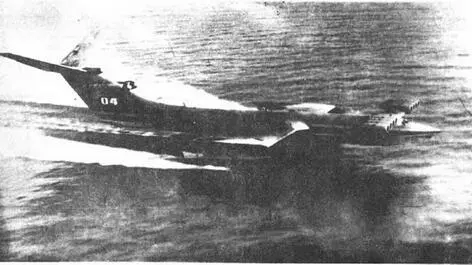

Экраноплан КМ («Каспийской монстр»).

Создание этого уникального по своим свойствам летательного аппарата, от зарождения идеи до ее воплощения в жизнь и затем прекращения работ по этому перспективному направлению – очень интересная, но мало кому известная страница истории техники.

Работая над дальнейшим повышением быстроходности судов на подводных крыльях. Р. Е. Алексеев столкнулся с физическим ограничением на рост скорости СПК: сильным ростом сопротивления и кавитацией (низкотемпературным кипением) воды на подводных крыльях и гребном винте. Естественный выход – полностью подняться из воды в воздух, и Ростислав Евгеньевич решил идти путем использования экранного эффекта.

Сначала, как и с СПК, испытывались буксируемые модели. В качестве буксировщика использовался катер на подводных крыльях "Волга". Кстати, первые модели СПК Алексеев испытывал на буксире за парусным швертботом – случай в мировом судостроении если не уникальный, то, во всяком случае, нетипичный. Но вернемся к экранопланам. Модели продувались в аэродинамической трубе Чкаловского филиала ЦКБ (Горьковская область) и испытывались на треке: разгонялись специальной катапультой и по инерции летели вдоль длинной ровной дорожки. При исследовании устойчивости движения трековых моделей для дачи возмущения использовался тяжелый лист фанеры: воздушная волна от его падения заставляла модель качнуться. Дальнейшее движение и было предметом исследований. Один раз, правда, перестарались – модель сорвалась с трека и, взмыв в воздух, пробила крышу. Но в целом испытания дали обнадеживающие результаты: движение было устойчивым.

С 1961 г. в ЦКБ приступили к постройке и испытаниям самоходных пилотируемых моделей: СМ-1, СМ-2 и так далее. Аппарат СМ-6 стал фактически прототипом "Орленка". На этих машинах отрабатывались основные конструктивные решения, исследовались поддув, выход на сушу (амфибийность), управляемость. Испытания проводились на Горьковском водохранилище, подальше от любопытных глаз.

Осенью 1972 г. первый летный экземпляр "Орленка" вывели на ходовые испытания. Ниже Нижнего Новгорода (тогда Горького) по течению Волги есть остров Телячий. С левой стороны em отделяет от берега несудоходная, по достаточно большая протока длиной около 8 км. В ней и проходили первые испытания "Орленка". Спрятать такую громадину было уже нельзя, и для местного населения придумали легенду, что это потерпевший аварию самолет, и сейчас его пытаются перегнать на аэродром. Испытания прошли успешно и весной экраноплан в разобранном состоянии перевезли по Волге на Каспийское морс, там собрали, и испытания продолжались уже в морских условиях.

Экраноплan CM-6.

Экраноплан проектировался и строился как десантное-транспортное средство для перевозки колесной и гусеничной техники, а также живой силы в районы боевых действий и высадки десанта. А для непосвященных изобрели отличную легенду: "плавучий стенд для отработки новых двигателей скоростных судов".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: