Техника и вооружение 2001 01

- Название:Техника и вооружение 2001 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2001 01 краткое содержание

Техника и вооружение 2001 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другим направлением защиты танков, которое будет развиваться и совершенствоваться – активная защита, обнаруживающая на подлёте боеприпас и поражающая его с помощью направленного осколочного потока. Российская активная защита «Арена» уже доказала свою эффективность.

Развитие встроенной ДЗ будет одним из приоритетных направлений существенного усиления бронезащиты танков следующего поколения. Простота конструкций ДЗ, надёжность и возможность борьбы как с кумулятивными боеприпасами, так и с бронебойными подкалиберными снарядами позволит разработчикам защиты при создании нового танка использовать все потенциальные возможности этого направления.

Какой же должен быть ответ боеприпасников на появление танка нового поколения?

Новый виток развития наступит для самонаводящихся и самоприцеливающихся боевых элементов, универсальные конструкции которых позволят снаряжать ими БЧ различных носителей.

Не менее важную роль будут играть ПТУР третьего поколения, но их цена и имеющиеся недостатки потребуют разумного дополнения в боевых условиях ПТУР-ами второго поколения.

Развитие встроенной тандемной ДЗ заставит создавать управляемые боеприпасы с пред- контактным подрывом или с отстрелом пред- заряда тандемных боевых частей. Не менее важным направлением является создание ПТУР с предварительной установкой траектории для атаки цели, например, сверху.

Требование поражения различных целей дополнительно к поражению танков приведёт к созданию универсальных боеприпасов. Сегодня к таким боеприпасам относятся:

– ПТУР «Вихрь», на которую возложена борьба с воздушными малоскоростными целями;

– ПТУР «Корнет», «Метис-М» и др., на которые дополнительно возложена борьба с живой силой и техникой благодаря наличию сменной боевой части термобарического действия.

Дальнейшее развитие технологии сборки, снаряжения, а также создание новых взрывчатых веществ являются традиционным путём повышения эффективности боеприпасов, который не исчерпал своих возможностей.

Особый интерес представляют противотанковые боеприпасы, основанные на новых нетрадиционных способах поражения бронеце- лей. Традиционный путь – пробить броню, да ещё где она потолще – отходит на второй план. Новые боеприпасы, основанные на нетрадиционных способах поражения, скоро займут своё место в арсенале противотанковых средств.

Отечественные ПТРК

Р . Ангельский

Начало см. «ТиВ» N№ 9, 10/2000

Доброе слово «семья» на протяжении многих веков именовало одну из важнейших ценностей человеческой жизни. Тем не менее, и у него появился негативный смысл: на прогнившем Западе так стала называться первичная ячейка преступного сообщества. Да и в советском обществе понятие «семейственность» попахивало если не криминалом, то чем-то явно несовместимым с моральным кодексом строителя коммунизма.

Так и понятие «семейство» применительно к образцам вооружения и военной техники не всегда несет в себе однозначно положительный смысл. Унификация по системам и агрегатам и даже просто по принципиальным техническим решениям позволяет сократить сроки и стоимость разработки нового образца, упростить производство и эксплуатацию, но зачастую препятствует достижению наивысших показателей технического уровня.

В начале семидесятых годов на вооружение было принята разработанная тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП, незадолго до того КБ-14) система управляемого противотанкового вооружения, включающая переносимый комплекс «Фагот» и самоходный «Конкурс». По диапазону дальностей новые комплексы вполне могли заменить не только переносимый и самоходный варианты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Малютка», но и более солидный самоходный ПТРК «Фаланга». Тем не менее, на смену последнему значительно позднее пришел другой ПТРК «Штурм», разработка которого в коломенском Конструкторском бюро машиностроения (КБМ, ранее СКБ) коллективом конструкторов во главе с С. П. Непобедимым началась практически одновременно с началом работ по комплексу «Конкурс».

Как известно, сжатые сроки создания «Конкурса», высокая технологическая, эксплуатационная и боевая унификация комплексов «Фагот» и «Конкурс» была достигнута за счет отказа от реализации требовавшейся от ракеты сверхзвуковой скорости полета. В середине шестидесятых годов это требование выдвигалось и натовскими генералами. Оно, в частности, осталось в названии широко известного комплекса «ХОТ» – Haut supersonique a guidage Optique et a Tubes (сверхзвуковая, управление оптическое, выстреливается из трубы).

Требование по обеспечению сверхзвуковой скорости для ПТУР большой дальности было обосновано тактическими соображениями. Продолжительность полета дозвуковой ПТУР на дальность 5 км составляла примерно полминуты. За это время при своевременном обнаружении пуска ракеты танкисты противника могли прикрыться дымовой завесой либо, обстреляв позицию ПТРК, физически или морально вывести из строя операторов, благо скорость артиллерийского снаряда многократно превышала соответствующий показатель противотанковой ракеты. При благоприятном стечении обстоятельств танк мог укрыться в складках местности или за какими-нибудь постройками.

Сложнейшая задача создания скоростной противотанковой ракеты была успешно решена специалистами КБМ. Время полета «Штурма» на максимальную дальность составило 14,5 с, на дальность 4000 м – 10,7 с, – вдвое быстрее, чем у ракет комплекса «Конкурс».

Однако за достижение максимальной скорости 560 м/с пришлось заплатить двукратным увеличением массы ракеты по сравнению с ПТУР «Конкурс». Транспортно-пусковой контейнер с ракетой весил 46 кг и мог переноситься только парой бойцов. Кроме того, большая скорость исключала возможность применения простой и помехоустойчивой проводной системы управления.

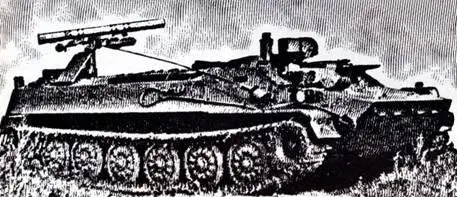

Комплекс «Штурм» разрабатывался в двух вариантах – самоходный «Штурм-С» для Сухопутных войск и вертолетный «Штурм-В» для армейской авиации. Если в наземном варианте ограничения по пуску ракет только с места или с короткой остановки практически не лимитировали тактические возможности, то боевые условия применения ракет с Ми-24 однозначно требовали обеспечить задействование управляемого ракетного оружия практически во всем диапазоне скоростей полета вертолета. Кроме того, авиационный вариант комплекса налагал достаточно жесткие ограничения и на массу ракет, пусковых установок и вертолетной аппаратуры наведения.

Способ применения и зона поражения комплекса «Штурм»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: