Техника и вооружение 2010 05

- Название:Техника и вооружение 2010 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2010 05 краткое содержание

Техника и вооружение 2010 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Испытания под руководством B.C. Дзякевича масштабной модели в гидроканале позволили довести качество глиссера до 9,3 – чрезвычайно высокий показатель.

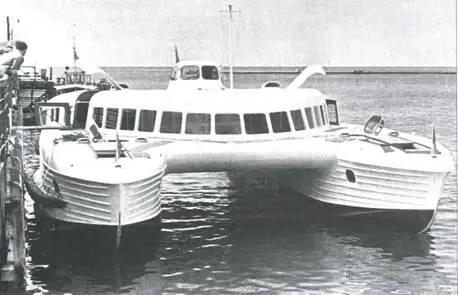

Глиссер-корабль ОСГА-25 «Экспресс» на скоростной пассажирской линии Сочи – Сухуми. 1940 г.

Интерьер пассажирского салона глиссера-корабля ОСГА-25 «Экспресс».

Поскольку производственная база ОСГА не позволяла вести постройку столь большой и сложной машины, коллектив разработчиков ОСГА-25 во главе с В.А. Гартвигом перешел на московский авиазавод №1 Им. Авиахима, где в Отделе переспективных проектов (ОПП) работы над глиссером, получившим наименование «Экспресс», продолжились. Остальная же часть коллектива во главе с Н.М. Андреевым продолжила трудиться уже в системе лесной промышленности, в связи с чем наименования изделий были изменены с ОСГА на НКЛ, однако система сквозной нумерации сохранилась. При этом вновь разрабатываемому катеру НКЛ-23 был присвоен индекс, оставшийся от одноименного нереализованного проекта глиссера. Глиссер же ОСГА-25 стал последним проектом, разработанным собственно ОСГА.

В ОПП Завода №1 был выполнен технический проект и организована постройка глиссера. Главным инженером по строительству «Экспресса» являлся Я.Л. Пламм.

Основным конструкционным материалом глиссера стал «арктилит» – листы текстолита, усиленные четырьмя слоями сетки из стальной проволоки. Сетки ткались хлопчатобумажным утком по стальной основе так, что проволока сетки оставалась натянутой, а нить огибала ее. Армирующие сетки были расположены попарно (один слой перпендикулярно другому) у обеих поверхностей листа арктилита. От коррозии стальную проволоку защищали два слоя пропитанной смолой ткани. Появлению подобного «бутерброда» предшествовали не вполне удачные эксперименты с обшивкой для глиссера ОСГА-15. Опытные листы материала испытывали на прочность самыми различными способами, как новейшими для того времени – пытаясь разрушить с помощью пресса, так и традиционными – стараясь разбить кувалдой. Но материал с честью выдержал даже последнее испытание.

Начальником корпусного отдела ОПП был А.И. Мартынов. По его предложению глиссер получил смешанную конструкцию. Фермы моста и силовые каркасы корпусов сварили из стальных труб, а промежуточные шпангоуты, кильсоны и все поддерживающие внешнюю обшивку элементы выполнили из ясеня и сосны.

Интерьер «Экспресса», имевший подчеркнуто вертикальные членения облицовки, как бы выделявшие секции, из которых собран корабль, выполнил выпускник ВХТИ В. Мещерин. Трубчатый металлический каркас кресел имел сложную криволинейную форму. Он как бы взвивался снизу и опоясывал сиденья, создавая одновременно ощущение безопасности и защищенности. Буфетные столики, чтобы не загромождать пол, фиксировались и к потолку. Внешний облик и внутренне убранство «Экспресса» и поныне рассматриваются специалистами как образец промышленного дизайна.

Разработкой силовой установки глиссера руководили А.С. Симкин и М.Д. Островский. «Экспресс» получил четыре конвертированных авиамотора ГАМ-34, расположенных попарно в машинных отделениях и размещенных в лодках в сторону носа от первых реданов.

Вновь построенный корабль разобрали и примерно на четырех десятках платформ отправили на Черное море в Сочи, где для него построили специальный эллинг. В октябре 1939 г. «Экспресс» приняла государственная комиссия во главе с И.С. Запорожским. Первым капитаном «Экспресса» стал Г. К. Ехало.

Без нагрузки глиссер развивал скорость до 96 км/ч – рекордный показатель для пассажирских судов аналогичной грузоподъемности.

17 апреля 1940 г. состоялось официальное открытие скоростной глиссерной пассажирской линии Сочи – Сухуми. С остановками в Гаграх, Новом Афоне и Гудауте глиссер доставлял пассажиров за 2,5 ч. Рейсы «Экспресса» пользовались повышенным спросом у отдыхающих, и загрузка корабля всегда была стопроцентной. В ходе единственной мирной навигации 1940 г. «Экспресс» прошел 22000 км и перевез 18500 пассажиров.

С началом войны моторы «Экспресса» были демонтированы для установки на торпедные катера. В связи с приближением противника к Туапсе и угрозой захвата глиссера, его корпус разрушили и затопили.

Использованы иллюстративные и документальные материалы ГАРФ, РГАЭ, РГАКФД, НММ Н.Е. Жуковского, частных коллекций.

1* По соображениям гидродинамики ширина переднего редана составляла 3,76м. однако железнодорожные габариты и условия транспортировки не допускали возможности изготовления корпуса шириной более 3,2 м. Поэтому на передних реданах были применены местные бортовые наделки – штуммели или жабры. Нижня поверхность служила продолжение днища по ширине, образуя отгибы скул, а внутреннее пространство было использовано под глушитель. Это позволтло значительно снизить шумность.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЪЯ

Р.Г.Данилов

В статье использованы фото из архива ОГК СТ ЗИЛ

К 55-летию Специального конструкторского бюро Московского автомобильного завода им. И.В.сталина

Наибольший интерес среди автомобилей-амфибий, созданных в СКБ ЗИЛ, представляет мореходный ЗИЛ-135П. Это был первый в СССР автомобиль-амфибия, способный работать в море при волнении до четырех баллов. Уже более 45 лет ЗИЛ-135П держит мировой рекорд скорости (16,4 км/ч) среди подобных машин водоизмещающего типа.

История этого автомобиля началась в 1961 г. В начале января СКБ ЗИЛ посетил полковник-инженер (в те годы – старший научный сотрудник 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева, лауреат Ленинской премии, ныне – д.т.н., профессор Военно-инженерной академии) Ю.Н. Глазунов, который осуществлял научное руководство работами по созданию понтонно-мостового парка нового типа. Он предложил главному конструктору СКБ ЗИЛ В.А. Грачеву разработать самоходный плавающий автомобиль-вездеход, несущий на себе складные секции понтонного моста. Палуба автомобиля должна была служить проезжей частью моста. По замыслу, после входа в воду машина раскрывала находящиеся на палубе секции моста, образуя самоходный паром. После стыковки нескольких паромов получался наплавной мост, способный за счет движения самоходных секций (автомобилей-паромов) выдерживать течение больших рек и сильное ветровое давление. Грузоподъемность на воде автомобиля-парома, получившего название «Челнок», должна была составлять не менее 40 т. Ведущим конструктором автомобиля-амфибии В.А. Грачев назначил Ю.И. Соболева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: