Техника и вооружение 2010 02

- Название:Техника и вооружение 2010 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2010 02 краткое содержание

Техника и вооружение 2010 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

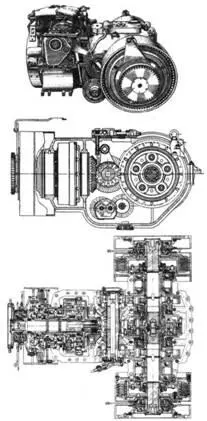

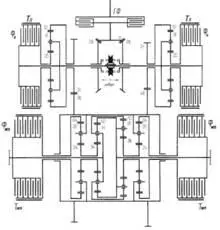

Общий вид, продольный разрез и вид в плане МПП танка ИС-4.

Механизм поворота -планетарный, двухрядный, размещался на вторичных валах МПП. Особенностью устройства механизма поворота являлось то, что в его состав наряду с двухрядным планетарным механизмом поворота входили два мультипликатора. Каждый из мультипликаторов представлял собой однорядный ускоряющий редуктор с многодисковым (пять ведущих, пять ведомых) блокировочным фрикционом и ленточным тормозом, работавших в условиях сухого трения. Ленточные тормоза мультипликаторов – одностороннего действия, имели чугунные накладки. Стальные диски блокировочных фрикционов мультипликаторов были взаимозаменяемы с дисками фрикциона трехскоростного редуктора.

Бортовые редукторы танка ИС-4 имели аналогичную с танком ИС-3 схему. Однако, в отличие от последнего, их ведомые валы не были разгружены от изгибающих усилий, поскольку непосредственно на них монтировались ведущие колеса. Оригинальным в конструкции бортового редуктора являлось стопорение пробок ведущего вала, которое выполнялось в виде валика со шлицованными концами. При постановке валика на место он слегка скручивался и затем забивался на место. Для удержания его от выпадения устанавливались торцевые заглушки.

Бортовые передачи соединялись с грузовыми валами (левым и правым) МПП с помощью зубчатых муфт полужесткого соединения и несущих дисков, к которым крепились барабаны остановочных тормозов. Остановочные тормоза – плавающего типа, двухстороннего действия. Ленты остановочных тормозов имели чугунные накладки и работали в условиях сухого трения.

Механизм поворота имел две степени свободы. Он обеспечивал танку два минимальных радиуса поворота, при которых отсутствовали потери мощности на трение. Первый, фиксированный, минимальный радиус поворота (R=B) осуществлялся при полном включении остановочного тормоза; второй, нефиксированный – при равенстве момента сопротивления повороту с поворачивающим моментом, создаваемым механизмом поворота (в зависимости от характеристики грунта, его величина составляла от 5-7 м до 20-40 м).

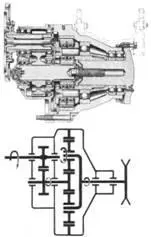

Продольный разрез и кинематическая схема бортового редуктора танка ИС-4.

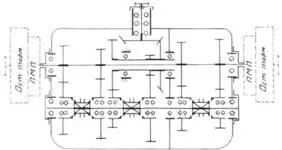

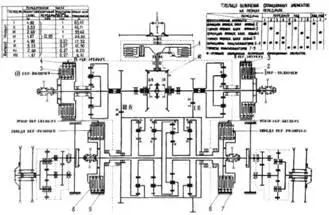

Кинематическая схема шестиступенчатой коробки передач танка ИС-7 («Объект 260») обр. 1946 г.

Кинематическая схема МПП танка ИС-7 («Объект 260») обр. 1947/48 г.

Кинематическая схема трансмиссии танка Т-10.

При прямолинейном движении на низших трех передачах были включены блокировочные фрикционы мультипликаторов, на высших трех передачах – затянуты тормоза мультипликаторов. При повороте на низших передачах со стороны забегающей гусеницы блокировочный фрикцион оставался включенным, а со стороны отстающей гусеницы фрикцион выключался и при необходимости затягивался остановочный тормоз.

При повороте на высших передачах со стороны забегающей гусеницы был затянут тормоз мультипликатора, а со стороны отстающей гусеницы тормоз мультипликатора выключался и при необходимости затягивался остановочный тормоз. При этом блокировочные фрикционы были выключены. Крутизна поворота на высших передачах регулировалась пробуксовкой тормоза мультипликатора или остановочного тормоза, поэтому поворот мог осуществляться с любым радиусом.

При использовании фрикционных элементов сухого трения весьма сложным оказался привод управления, хотя сам процесс переключения передач был достаточно легким. Привод управления имел кулису, селектор для выбора передач и пружинный механизм включения. Для облегчения выключения пружинного механизма использовался гидравлический сервопривод.

Оригинальными в конструкции привода были гайки автоматического регулирования механизмов выключения фрикционных устройств. При увеличении хода тяг вследствие износа фрикционного элемента (тормоза, дисков трения) гайки под действием упоров могли поворачиваться, уменьшая последующий ход тяг. Гайки снабжались пружинным автологом, который предотвращал их обратный поворот. Впоследствии такая конструкция с небольшими усовершенствованиями была использована в приводах управления танка Т-10.

В 1947-1948 гг. конструкторским бюро филиала завода №100 в Ленинграде (руководитель работ Ф.А. Маришкин) схема трансмиссии танка ИС-4 была усовершенствована и использована в опытном тяжелом танке ИС-7 («Объект 260»).

Первоначально для опытного танка ИС-7 («Объект 260») обр. 1946 г. разработали простую механическую трансмиссию, в состав которой вошли многодисковый главный фрикцион сухого трения, шестиступенчая коробка передач с «нулевым» межцентровым расстоянием, два двухступенчатых ПМП и два планетарных бортовых редуктора. Коробка передач обеспечивала шесть передач переднего и одну передачу заднего хода, переключение передач осуществлялось с помощью кареток с синхронизаторами. Остановочные тормоза – ленточные сухого трения, двухстороннего действия. Органы управления трансмиссией имели гидросервоприводы.

В августе 1946 г. эта трансмиссия прошла ходовые испытания в танке в объеме 1000 км, показав хорошие силовые и тяговые качества, обеспечив высокие средние скорости движения. Однако на последующих опытных образцах танка ИС-7 («Объект 260») обр. 1947/48 гг. с целью получения более высоких показателей подвижности была установлена планетарная трансмиссия с восьмиступенчатой коробкой передач и прогрессивным механизмом поворота типа «ЗК». Хотя она и была выполнена на старых традиционных элементах трансмиссии танка ИС-4, но обладала целым рядом новых качеств, обеспечивших танку более высокую подвижность и легкое управление. С небольшими изменениями эта трансмиссия в 1949 г. использовалась в опытном тяжелом танке ИС-8 («Объект 730»), который в 1953 г. поступил в серийное производство под маркой Т-10.

В состав однопоточной механической планетарной трансмиссии входили механизм передач и поворота с сервоуправлением, два остановочных тормоза и два комбинированных бортовых редуктора. В общем картере МПП размещались передний фрикцион сухого трения со стальными дисками трения, четырехступенчатый редуктор, конический реверс, механизм поворота типа «ЗК» с мультипликаторами. Выключение постоянного включенного переднего фрикциона осуществлялось с помощью гидропривода при переключении реверса (включении передачи заднего хода). Четырехступенчатый редуктор монтировался на промежуточном валу и представлял собой два самостоятельно работавших планетарных механизма с фрикционными устройствами. Дисковый фрикцион сухого трения сталь по стали блокировал водило и солнечную шестерню планетарного ряда, ленточный тормоз с накладками из специального марганцево-фос-фористого чугуна останавливал солнечную шестерню планетарного ряда. Конический реверс обеспечивал движение задним ходом на первой и третьей передаче.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: