Авиация и космонавтика 2009 11

- Название:Авиация и космонавтика 2009 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2009 11 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2009 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для обеспечения работоспособности и ресурса конструкции применялась внешняя система теплозащиты. На разных участках поверхности в зависимости от уровня температур и тепловых потоков применялись различные по материалам, технологиям изготовления и толщине теплозащитные покрытия. Для носков фюзеляжа, крыла и оперения, где температура должна была достигать 2000 0 С., использовались композиционный материал из углерода, армированный углеродным волокном с покрытием из карборунда и двуокиси кремния. В зонах поверхностей, нагревающихся до температур в диапазоне 600 - 1300° С. применялась теплозащита из керамических плиток с боросиликатным покрытием. На нижней поверхности и в носовой части, где тепловые потоки выше, плитки имели большую толщину, а в покрытие добавлялся тетра- борид кремния для повышения излучательной способности нагретых поверхностей. Участки поверхности с более низкими температурами покрывались гибкой низкотемпературной теплоизоляцией на основе кремнеземного волокна. В зоне навески элевонов и руля направления и для крепления носков крыла и фюзеляжа применялись жаропрочные сплавы. Теплоизолирующий слой баков жидкого водорода из пенополиуретана заключался в герметичную внешнюю оболочку из композиционных материалов. Баки с высококипящими компонентами топлива, которые использовались в течение всего полета, защищались экранно-вакуум- ной теплоизоляцией.

Силовая установка ООС включала в себя три маршевых ЖРД с максимальной тягой по 200 тс., три ЖРД орбитального маневрирования и 38 ЖРД реактивной системы управления. В основу маршевых ЖРД были положены перспективные разработки по двухконтурным трехком- понентным ЖРД, использующих две топливные пары: керосин + жидкий кислород и жидкий водород + жидкий кислород. Достоинствами подобного технического решения являлась то, что двигатели работали как единый агрегат с питанием и на керосине, и на водороде, что значительно снижало массу двигательной установки по сравнению с вариантом с раздельными ЖРД. Первый контур ЖРД работал в режиме максимальной тяги, второй - в режиме максимальной экономичности. Конструктивно ЖРД выполнялись с коаксиальными камерами сгорания. Контуры по конструкции были аналогичны обычным ЖРД с дожиганием генераторного газа. Габариты и удельная масса практически соответствовали по своим параметрам аналогичным параметрам обычных одноконтурных ЖРД, выполненных на одинаковом технологическом уровне того времени.

Взлетная расчетная масса ООС определялась в 700 т., полезная нагрузка - 10 т. При принятых размерностях ООС его посадочная масса была близка к посадочной массе «Бурана». Посадочная скорость определялась величиной 240 км/ч.

ООС мог взлетать или с ракетной тележки, или с летающей платформы, или с самолета-носителя. Для старта ООС массой в 675 т при требуемом разгоне до скорости 200 м/с требовалась ракетная тележка со стартовой массой 175 т или летающая платформа массой 475 т, или самолет-носитель массой 625 т. В случае старта с ракетной тележки, ООС помещался на ней в разгонном положении. Под действием маршевых ЖРД ООС, которые питались топливом от установленных на тележке баков, и стартовых ЖРД тележки, происходил интенсивный разгон. При этом специальное гидроподъемное устройство переводило его с установочного разгонного угла атаки 0° на взлетный угол атаки 20°. ООС, отделившись от тележки, взлетал, а тележка тормозилась аэродинамическим, гидравлическим и колодочными тормозными устройствами и затем ловилась специальными заградительными устройствами.

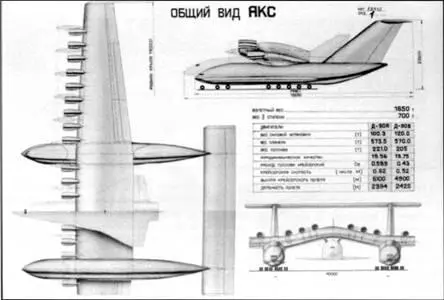

Варианты сверхтяжелого самолета-носителя

Проведенные исследования показали возможность создания сверхтяжелого самолета-носителя на базе имеющихся компонентов существовавших самолетов (двигатели, бортовые системы, элементы конструкции). Такой самолет-носитель должен

был обеспечивать, помимо воздушного старта ООС, перевозку различных, в том числе и уникальных крупногабаритных тяжеловесных грузов в интересах различных отраслей народного хозяйства страны, особенно при переброске их в труднодоступные районы. АКС со сверхтяжелым самолетом-носителем должна была обладать интегральными достоинствами авиационных и ракетных систем, позволяя выводить на низкие околоземные орбиты нагрузки массой в 10 и более тонн с уникальными оперативно-стратегическими и эксплуатационными возможностями. Из всех трех рассматривавшихся альтернатив АКС, этот вариант обладал наибольшими возможностями по выводимым нагрузкам и параллаксу.

Для развертывания работ по созданию «туполевского» ООС необходимо было в кратчайшие сроки форсировать научно-исследовательские работы для решения следующих основных задач:

- детальная проработка компоновок ООС с использованием двухре- жимных трехкомпонентных ЖРД для обеспечения малых габаритов ООС и уменьшения потребной массы конструкции;

- создание и отработка гиперзвуковых прямоточных двигателей для широкого диапазона чисел М полета (М= 6 - 15), альтернатива использования ЖРД для ООС;

- разработка и создание нового легкого малогабаритного и высокоэффективного оборудования для ООС и АКС;

- разработка, создание и внедрение перспективных композиционных материалов с повышенными прочностными и тепловыми характеристиками.

С учетом интенсивной работы предприятий и организаций, подключенных к программе, и с учетом того, что к этому времени предприятия и организации МАП уже накопили соответствующий опыт в процессе проектирования и разработки таких летательных аппаратов как «Спираль», «Бор», «Буран» и др., а также с учетом того огромного опыта, который накопила к этому времени наша страна в создании ракетных и ракетно-космических систем различного назначения, время, необходимое для создания подобного ООС, оценивалось в 10 лет.

(Продолжение следует)

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ ИСТОРИЯ МОТОРА М-17

Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

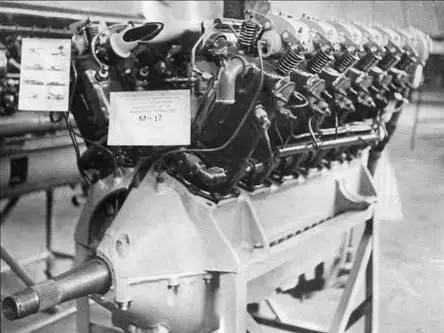

Препарированный мотор М-17 в музее завода «Салют» (Москва)

В начале 20-х годов Советская Россия активно покупала авиамоторы немецкой фирмы BMW. Это были двигатели BMW III и BMW IV разных вариантов. Еще в конце 1923 г. представители фирмы обратились к советскому правительству с предложением развернуть производство своих моторов в СССР. В феврале 1924 г. в документах ВСНХ отметили: «…предложение БМВ …является весьма интересным и своевременным». Но предложенные тогда типы двигателей были недостаточно мощны. В январе 1925 г. из Мюнхена в Москву переслали данные испытаний нового 12-цилиндрового V-образно- го мотора BMW VI. В то время это был самый мощный авиационный двигатель в Германии. Присланные документы вызвали большой интерес у советских специалистов. В том же году у немецкой фирмы заказали два таких двигателя и впоследствии провели их стендовые испытания в НАМИ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: