Авиация и космонавтика 2002 12

- Название:Авиация и космонавтика 2002 12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2002 12 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2002 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стартовая позиция с расположенными по 6 в ряд (или по 4 - в исключительных случаях) пусковыми площадками размещалась на удалении от 1,2 до 4 км от Б-200 с выносом в сторону сектора ответственности дивизиона и обеспечивала до 20 пусков одновременно. На каждой стартовой площадке были смонтированы пусковой стол, стационарное подъемное устройство и в нескольких метрах от них - клеммная коробка и силовой шкаф. Стартовые столы ракет размещались группами по три на дорожке («линейке»). На каждые шесть стартовых столов имелся один бункер с пультом «ЧП» для управления подготовкой и пуском ракет.

В состав основного оборудования стартовой позиции входят:

- пусковой стол СМ-82 для пуска ракет;

- подъемное устройство СМ-102А для установки ракеты на пусковой стол;

- полуприцеп ПР-3 для транспортировки, хранения, заправки окислителем и установки ракет на пусковой стол.

Время подъема ракеты на пусковой стол не превышает 3 мин 15 с.

Стартовый стол - состоял из оснащенной механизмами горизонтирования нижней неподвижной части с многогранным пирамидальным рассекателем струи и поворотной верхней части, на торце которой имелась пара направляющих штырей для крепления рамы газовых рулей ракеты. Стартовый стол имел наклон 3° в сторону сектора стрельбы и конструктивно представлял собой четырехо- порную металлическую раму с опорным кольцом и приспособлением для горизонтирования, установленную на бетонном основании над коническим газорассекателем (пламярассекателем). Ракета крепилась на четырех замках-фиксаторах. Электропитание на борт подавалось по кабелю через быстросбрасываемый бортовой разъем. При запуске двигателя с достижением определенного уровня тяги газовая струя поворачивала «флажок» на пусковом столе, что обеспечивало одновременное освобождение замков.

Стартовая позиция обслуживалась двумя стартовыми батареями, в состав которых входило по пять взводов, обслуживавших по шесть стартовых столов каждый.

На каждой ракетно-технической базе корпусного или армейского подчинения хранилось до 1000 боевых ракет в различной степени боевой готовности, из которых не менее 20 ЗУР находилось в полностью снаряженном и заправленном состоянии. Техническая позиция ракетно-технической базы размещалась на бетонном основании размерами 1200 на 600…700 метров и организационно делилась на два технологических потока «А» и «Б».

Ко времени постановки системы С-25 на боевое дежурство в производстве уже находилась ракета: «207А».

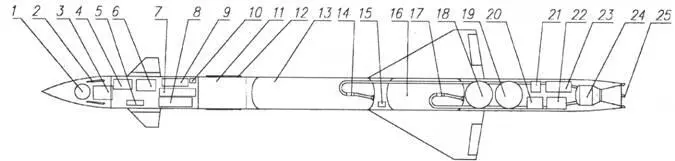

Ракета «207А» состояла из пяти отсеков.

В первом отсеке находился небольшой шар-баллон сжатого воздуха для запитки элементов автопилота, аппаратура радиовзрывателя, большинство блоков автопилота и боевая часть. В отличие от изделия «205» оси аэродинамических рулей совместили в одной плоскости, для чего пара рулей в вертикальной плоскости соединялась коленчатым валом. При снаряжении ракеты нижний и правый рули выводились в отклоненное положение, что обеспечивало доступ к люку боевой части. Кумулятивная ос- колочно-фугасная боевая часть В-196 массой 318 кг содержала радиально ориентированные кумулятивные заряды. Скорость струи при подрыве заряда составляла 3600 м/с, угол ее расхождения - 2…2,5 град. Угол поражения боевой части достигал 6 градусов. Отсек боевой части выполнили с двойной обшивкой. Внутренняя обшивка имела отверстия в зонах напротив кумулятивных зарядов. Эти отверстия прикрывались тонкой наружной обшивкой. Для задействования кумулятивной боевой части применили новый радиовзрыватель с радиусом реагирования 70 м.

1. Воздушный баллон

2. Приемная антенна НВ

3. Приемник НВ

4. Блок В13А автопилота

5. Рулевой привод

6. Блок СБ 07 НВ

7. Блок В-2А автопилота

8. Гироблок автопилота

9. Генератор НВ

10. ПИМ

11. Боевая часть

12. Передающая антенна НВ

13. Бак окислителя

14. Заборник окислителя

15. Рулевой привод

16. Бак горючего

17. Заборник горючего

18. Воздушный баллон

19. Воздушный баллон

20. Блок С012М

21. Преобразователь

22. Блок СОНМ

23. Аккумулятор

24. Двигатель

25. Газовые рули

Второй и четвертый отсеки представляли собой баки окислителя и горючего, разделенные межбаковым третьим отсеком. Ракета заправлялась 390кг ТГ-02 и 1488… 1490 кг АК-20. В пятом хвостовом отсеке размещались шар-баллоны, блоки аппаратуры радиоуправления, автопилота, ампульная батарея. Модифицированная аппаратура радиоуправления В-301М включала блоки СО-12М и СО-11М с размещением антенн диапазона А на консоли крыла, а диапазонов Б и В на донном срезе.

Однокамерный жидкостной ракетный двигатель С2.260 устанавливался на четырех мощных болтах. За хвостовым отсеком располагался хвостовой обтекатель. Газовые рули размещались „на телескопических колонках, нижняя часть которых с газовыми рулями отбрасывалась давлением подаваемого в колонки сжатого воздуха на 20 секунде полета. Начиная с девятой секунды полета управление осуществлялось посредством аэродинамических рулей, а газовые рули выводились в нейтральное положение.

Наряду с ракетами «207А», в системе С-25 использовались и ранее изготовленные ЗУР «205», конструктивные особенности которых рассмотрены выше. В ходе многолетней эксплуатации в ЗРК системы С-25 использовались также ракеты «217»; «219» различных модификаций, разработанные ОКБ-ЗО! и МКБ «Буревестник».

СИСТЕМА С-25М

Работы по совершенствованию системы С-25 начались по Постановлению Правительства от 19 апреля 1954 г., в соответствии с которым перед модернизированным комплексом с ракетой «217» ставилась задача поражения целей с эффективной поверхностью рассеяния как у самолетов типа Ил-28, летящих со скоростью 1500 км/час. В дальнейшем требования к ракете уточнялись по правительственным Постановлениям от 8 мая 1957 г. и 16 апреля 1958 г.

В процессе модернизации системы С-25 существенно возросла степень участия в разработке ОКБ завода №304. В КБ-1 генеральным конструктором системы формулировались основные задачи, идеи и цели модернизации, его ведущие специалисты определяли пути ее реализации, после чего разработка передавалась ОКБ-304, где доводились до уровня инженерных решений и выдачи технических заданий конструкторским бюро заводов-смежников.

Первый этап модернизации системы проводился в целях введения в состав станции наведения ракет аппаратуры селекции движущихся целей (СДЦ) и использования на ракете специальной боевой части.

Аппаратура селекции движущихся целей с использованием ртутных линий задержки сигналов была введена после полигонных испытаний в 1957 г. Мощность передатчика увеличили до 2 кВт. Нижнюю границу зоны поражения снизили до 3 км. Для применения в условиях пассивных помех был введен режим наведения «трехточка» (с удержанием ракеты на прямой, связывающей PJ1C Б- 200 и цель).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: