Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Название:Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2004

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

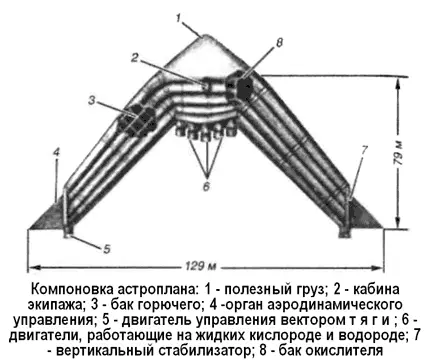

Водородные баки изготавливались из титана, а кислородные — из высокопрочной стали.

Траектория вывода астроплана на орбиту близка к траектории взлета баллистических ракет-носителей.

Незаправленный космический корабль доставляется за восемь часов до пуска на стартовую площадку и устанавливася вертикально на пусковой стол. После монтажа полезного груза, заправки топливом и окончательного контроля всех систем запускаются двигатели и астроплан освобождается от стопорного устройства.

В течение 365 секунд активного полета астроплан летит по траектории с нулевой подъемной силой, достигая на высоте 93 километров скорости, несколько превышающей круговую; максимальное ускорение на активном участке не превышает 3,5 g и регулируется дросселированием двигателей.

После выключения основных двигателей астроплан выходит на орбиту ожидания высотой 150–185 километров, на которой остается до тех пор, пока угол между ним и орбитальной космической станцией не будет оптимальным для выполнения маневра встречи. Маневр встречи и швартовки выполняется с помощью двигателей управления вектором тяги; эти же двигатели используются для торможения при входе в атмосферу.

С включением в соответствующей точке орбиты тормозных двигателей астроплан теряет высоту и возвращается в атмосферу под малым углом. Полет его замедляется, и при аэродинамическом управлении он планирует до стартовой площадки в пределах заданного «коридора» аэродинамического полета. После посадки астроплана проводятся его осмотр, обслуживание и подготовка к следующему запуску. В случае катастрофы экипаж должен спасаться в приданном астроплану космическом корабле типа «Джемини», а сам астроплан — уничтожаться системой ликвидации.

Космический корабль «Janus»

Идея создания космического корабля, обладающего хорошими аэродинамическими характеристиками при входе в атмосферу во всем диапазоне скоростей от космической до посадочной, привела к разработке космического аппарата с разделением ступеней в процессе входа в атмосферу. Космический корабль «Янус» («Janus») состоит из контейнера полуконической формы, внутри которого находится самолет с треугольным крылом.

После входа в плотные слои атмосферы и торможения до дозвуковой скорости на высоте 15 километров контейнер сбрасывается и приземляется на парашютах, а самолет производит посадку на аэродром.

Космический корабль «Янус» проектировался для двухнедельного полета по орбите вблизи Земли с экипажем из трех человек. Основные характеристики: длина — 8,2 метра, размах крыла — 4, 9 метра, полезный объем — 24 м3, вес самолета с экипажем и оборудованием — 1800 килограммов, общий вес корабля — 7250 килограммов.

Внутренний объем контейнера герметизирован и заполнен воздухом под давлением в 1 атмосферу. Сообщение между самолетом и контейнером осуществляется через люки в днище фюзеляжа. В средней части контейнера расположены жилые помещения для экипажа. Шлюзы на задней стенке контейнера обеспечивают вход и выход экипажа перед стартом корабля и в полете по орбите.

При выборе аэродинамической формы контейнера, для обеспечения аэродинамического качества, динамической устойчивости и балансировки пришлось отказаться от идеальной полуконической формы. Угол конуса контейнера — 24 градуса — был выбран из условия оптимального расположения центра тяжести, центра давления и обеспечения хорошей компоновки самолета в контейнере.

Для предотвращения перегрева фонаря кабины самолета при входе в атмосферу контейнер должен быть сбалансирован на положительные углы атаки. Балансировка осуществляется щитками, расположенными в хвостовой части контейнера.

Если расположить щитки в самой нижней части задней кромки, то при отклонении вниз возникает большой момент на пикирование и при небольших значениях аэродинамического качества приведет к выходу корабля на отрицательные углы атаки. Это можно исправить, придав носовой части контейнера форму санок, которая увеличивает аэродинамический момент на кабрирование.

Глава 9 КОСМОПЛАНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Несмотря на всеобщее увлечение баллистическими ракетами, вызванное научно-техническим наследием Третьего рейха, в Советском Союзе нашлись конструкторы, которые, вопреки мнению руководства страны, не оставляли надежды возродить авиационно-космические системы. Само собой, разрабатываемые ими проекты выдвигались как альтернативные под какое-нибудь из многочисленных постановлений Совмина или под заказ от Министерства обороны. К сожалению, ни один из этих проектов не был доведен до серийного производства. Инертность мышления, недостаток средств, поглощаемых разработкой и строительством мощных межконтинентальных ракет, большая загруженность КБ — все это практически не оставляло советским авиационным конструкторам шанса довести свои проекты космопланов «до ума». Тем не менее такой шанс у них был…

Самолеты-снаряды «Ту-121» («С») «Ту-123» («Д»)

В 1956 году в ОКБ-156 Туполева было создано новое подразделение «Отдел К», задачей которого была разработка беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Постепенно это новое подразделение превратилось в полноценное конструкторское бюро. Его возглавил сам Андрей Туполев.

Одним из основных направлений работ «Отдела К» стало создание целой серии проектов беспилотных самолетов различного назначения, рассчитанных на крейсерские сверхзвуковые скорости, соответствующие 2,5 или 3 Махам, и обеспечивающих дальность полета в пределах от 3000 до 5000 километров.

Первым в длинном ряду был проект беспилотного ударного самолета «121» («Ту-121», «С»), предназначавшийся для поражения целей на дальностях до 4000 километров. Впервые в практике ОКБ конструкторам предстояло создать не только летательный аппарат со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, но и наземные стартовые средства к нему, а также контрольно-проверочный комплекс, обеспечиваюший подготовку и запуск.

Официально задание на проектирование самолета «С» («С» означает «Средний») ОКБ-156 получило в 1957 году. 23 сентября 1957 года вышло постановление Совета Министров № 1145-519 по разработке новой стратегической ударной системы на основе беспилотного самолета «С» (обозначение по КБ — «Ту-121»). К работам по различным элементам системы привлекалось большое количества предприятий и организаций авиационной, радиоэлектронной промышленности и других смежных отраслей военно-промышленного комплекса. Например, специально для «Ту-121» в ОКБ-300 Сергея Туманского создавался новый малоресурсный турбореактивный двигатель «КР-15-300» с длительной тягой на форсажном режиме 10 000 килограммов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: