Генрих Альтов - Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач

- Название:Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советское радио

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Альтов - Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач краткое содержание

Творчество изобретателей издавна связано с представлениями об «озарении», случайных находках и прирожденных способностях. Однако современная научно-техническая революция вовлекла в техническое творчество миллионы людей и остро поставила проблему повышения эффективности творческого мышления. Появилась теория решения изобретательских задач, которой и посвящена эта книга.

Автор, знакомый многим читателям по книгам «Основы изобретательства», «Алгоритм изобретения» и другим, рассказывает о новой технологии творчества, ее возникновении, современном состоянии и перспективах. В книге разобраны 70 задач, приведена программа решения изобретательских задач АРИЗ-77 и необходимые для ее использования материалы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, в первую очередь на инженеров, разработчиков новой техники, изобретателей, студентов технических вузов. На изобретательских примерах рассмотрены и вопросы управления творческим процессом вообще, поэтому книга адресована и читателям, не связанным с техническим творчеством. Особый интерес книга представляет для научных работников и исследователей в области кибернетики, искусственного интеллекта, психологии мышления.

Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ни один из решавших эту задачу конструкторов (в их числе были и весьма опытные изобретатели, имевшие по 30-50 авторских свидетельств) не смог дать удовлетворительного решения. После освоения ТРИЗ слушатели общественных школ (включая студентов и школьников) без затруднений решали эту задачу.

Типичная запись решения: «Много общего с задачей о магнитном фильтре. В1 - почва. Введем В2 в виде ферромагнитного порошка. Используем для достройки веполя магнитное поле Пм. Действуя полем, можно менять характеристики смеси В2 и В1.

Интересно сопоставить записи вепольных преобразований с записями химических реакций. Записывая химическую формулу вещества, мы отбрасываем множество свойств, присущих этому веществу. Химические формулы ничего не говорят, например, о магнитных и оптических свойствах вещества, его плотности и т. д. Отражены лишь свойства, принципиально важные для химии: состав и структура молекул. Точно так же, записывая вепольную формулу технической системы, мы отбрасываем все свойства этой системы, кроме тех, которые принципиально важны для ее развития: вепольная формула отражает вещественно-полевой состав и структуру системы.

Появление языка химических формул стало возможным только тогда, когда в химию прочно вошли такие фундаментальные понятия, как атом, молекула, молекулярный вес, и столь же фундаментальные законы взаимодействия и преобразования веществ. Так, уравнивая коэффициенты в записи химической реакции, мы пользуемся законом сохранения вещества, хотя не каждый раз об этом вспоминаем. В отличие от математических формул химические не позволяют открывать новые явления исходя только из самих формул и некоторых начальных постулатов. Химическая символика отражает лишь те знания, которые уже есть. В этом смысле вепольный анализ скорее похож на химический язык, чем на математический.

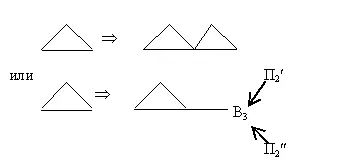

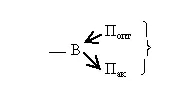

В некоторых изобретательских задачах требуется устранить вредное взаимодействие двух объектов. В таких случаях надо использовать правило разрушения веполей. Запишем формулу веполя в общем виде:

Разломать этот «треугольник» можно различными путями: удалить один из элементов, «оборвать» связи, заменить поле третьим веществом и т. д. Анализ большого числа задач на разрушение веполя показал, что самым эффективным решением оказывается введение третьего вещества, являющегося видоизменением одного из двух имеющихся.

Задача 14

В светокопировальной машине по стеклу протягивается калька с чертежом. К кальке прилегает светочувствительная бумага. Стекло (сложной формы) сломалось. Изготовление нового стекла требует значительного времени. Поэтому решили поставить оргстекло. Однако оказалось, что калька при движении электризуется и прилипает к стеклу. Как быть?

Инженеры, не знающие правила о разрушении веполя, обычно начинают перебирать варианты, связанные с удалением электрических зарядов. Но отводить заряды, не загораживая свет и не усложняя аппаратуру, очень трудно. С позиций вепольного анализа задача решается иначе. Между калькой и стеклом нужно ввести третье вещество, являющееся видоизмененной калькой или видоизмененным стеклом. Проще взять кальку - она дешевле. Поскольку эта калька должна находиться между стеклом и калькой с чертежом, нужно, чтобы вводимая калька была прозрачной и не задерживала свет. Значит, надо взять чистую кальку. Задача решена. Если протянуть чистую кальку по стеклу, она прилипнет. Калька с чертежом теперь пойдет не по стеклу, а по этой прилипшей кальке.

На этом примере хорошо видно, почему в правиле говорится, что вводимое третье вещество должно быть видоизменением одного из двух имеющихся. Если просто ввести какое-то третье вещество, могут возникнуть осложнения: «чужое» вещество будет плохо чувствовать себя в «посторонней» ему технической системе. Нужно, чтобы третье вещество было и чтобы его не было; тогда оно не сломается, не удорожит систему, не нарушит ее работу - словом, не привнесет никаких осложнений. Правило разрушения веполя, указывая на необходимость использования одного из имеющихся веществ (видоизменив его), подсказывает, как преодолеть противоречие «третье вещество есть и третьего вещества нет».

Правило достройки веполя тоже включает указания на преодоление противоречия. Поле должно действовать на вещество В1 , и поле не должно (не умеет) действовать на это вещество. Вводя вещество В2 и действуя через него на В1 , мы тем самым преодолеваем противоречие.

Таким образом, вепольный анализ, как и анализ по АРИЗ, построен на решении задач выявлением и устранением противоречий.

Часто приходится решать задачи, в которых противоречие возникает из-за того, что нужно сохранить имеющийся веполь и в то же время ввести новое взаимодействие. Такова, например, задача 8. По ее условиям уже дан веполь, причем «хороший», нужный: механическое поле Пмех через В2 (круг) действует на В1 (цилиндр). Невыгодно перестраивать этот веполь или ломать его, поскольку условия задачи не содержат никаких претензий к самому процессу шлифовки. Такие задачи решаются по правилу построения цепных веполей:

Как видно из формул, суть решения состоит в том, что В2 (инструмент) разворачивается в веполь, присоединенный к имеющемуся веполю. Иногда В3 в свою очередь разворачивается в веполь, продолжающий цепь.

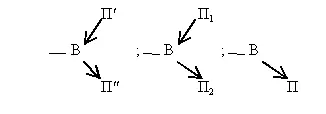

В задачах на измерение и обнаружение веполь должен иметь на выходе поле, которое легко измерить и обнаружить. Поэтому при решении этих задач конечное звено цепи В1 - В2 - . . . обычно имеет такой вид:

Например, в задаче 9 люминофор преобразует параметры оптического поля (невидимое ультрафиолетовое излучение превращается в излучение видимое): П П. Не менее часто встречается преобразование одного поля в другое: П1 П2. Реже используется излучение, генерируемое самим веществом, входящим в веполь.

Если вещество должно превращать одно поле в другое (или менять параметры поля), можно сразу определить необходимый физический эффект, используя простое правило: название эффекта образуется соединением названий двух полей. Например:

(оптико-акустический эффект)

Задача 15

Из-за сдвига горных пород буровую колонну иногда намертво «прихватывает» в скважине. Чтобы ликвидировать прихват, внутрь буровой колонны на глубину прихвата опускают вибратор. Но как узнать, на какой глубине возник прихват?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: