Е. Гильбо - Постиндустриальный переход и мировая война

- Название:Постиндустриальный переход и мировая война

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005198556

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Гильбо - Постиндустриальный переход и мировая война краткое содержание

Постиндустриальный переход и мировая война - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Процесс исчезновения национальных государств, вне зависимости от того, идёт он стабильно или катастрофически, ставит на повестку дня вопрос о формах существования сложившихся национально—культурных эгрегоровв условиях безгосударственногосуществования. Единственным разумным решением тут оказывается переход к корпоративному и метакорпоративному существованию, когда безопасность эгрегора и его членов обеспечивается силами национальной корпоратократии подобно тому, как в индустриальном государстве она обеспечивалась бюрократией. Естественным образом встаёт вопрос о способности каких—то кланов существующих бюрократических классов переродиться в национальную корпоратократию или же о складывании оной на базе национальной нетократии.

В зависимости от решения нациями этого вопроса оказывается само постнациональное существование эгрегоров. Например, при том, что половина русских с 1991 года оказалась вне национального государства, русский эгрегор пока не смог не только решить, но и осознанно поставить перед собой этот вопрос в силу отсутствия классового самосознания практически всех классов в рамках всего гиперкомьюнити.

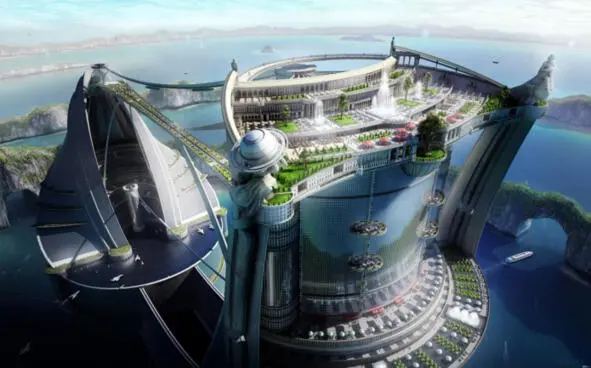

Поскольку территориальный контроль и внешняя безопасность территорий за рамками небольших анклавов островного или полисного типа оказываются в новом обществе технологически и ресурсно невозможными, происходит коренное изменение геополитической ситуации в мире. Пространство киберпанкаоказывается уязвимым для воздействия силовых структур корпораций (и для псевдофеодальных образований, которые там сложатся, ливийский сценарий будет повседневной угрозой, переходящей в реальность), а сами корпорации оказываются базированными на хорошо защищённые анклавы или цепи анклавов.

С другой стороны, всё пространство киберпанка оказывается лёгкой добычей для ползучей агрессии индустриальных государств. Их телодвижения в этом вопросе будут ограничены только опасениями за внутреннюю стабильность при экспансии и опасностью постиндустриальной агрессии корпораций, разрушающей эти государства извне. В любом случае, индустриальные страны будут изливать на территорию киберпанка внутреннюю нестабильность.

В этих условиях производящие классы вынуждены будут обособитьсяот киберпанка в постиндустриальных анклавах. Те эгрегоры, которые породят национально—эгрегориальные метакорпорации, базированные на анклав или сеть анклавов, смогут крышевать свой консьюмериат в зонах псевдофеодальных образований киберпанка. При отсутствии подобного крышевания этот консьюмериат будет в одном поколении ассимилирован другими эгрегориальными и глобальными корпорациями, что подорвёт базу производящих классов эгрегора, и они также будут вынуждены ассимилироваться в другие эгрегоры или создать закрытый анклав и/или корпорацию орденского типа.

В силу дигитального и культуроцентрического характера производствав постиндустриальном обществе, базовой основой, определяющей единство эгрегора и структуру рынка, оказывается язык и языковая принадлежность. Те языки, которые объединяют сегодня большие массы людей, являются главными кандидатами на выживание как базы рынков для постиндустриальной продукции. Понятно, что кроме массовости роль играет ещё и уровень развитости языка для постиндустриальной жизни.

С этой точки зрения перспективы выживания и ассимиляции остальных имеют следующие языки (в порядке перспективности):

– Английский

– Испанский

– Китайский

– Русский

– Португальский

– Французский

– Немецкий

– Японский

– Итальянский

– Корейский

– Турецкий (с ассимиляцией азербайджанского и др)

– Арабский

– Польский

– Фарси

Языки, выживание которых в качестве эгрегориальной основы возможно:

– Урду (если элита урду откажется от практики ассимиляции в англоязычный мир, что вряд ли)

– Вьетнамский

– Тайский

– Румынский (если в Румынии сложится постиндустриальный класс, чего пока не видно)

– Голландский (если будет жёсткая политика его защиты)

– Венгерский (ибо деться венграм некуда и могут попробовать выжить)

– Греческий

– Чешский

– Сербохърватский

– Шведский (по тем же причинам, что у венгров)

Можно предположить, что индустриальное развитие отсталых народов Индостана и ЮВА также подготовит их в перспективе к переходу к эгрегориальному существованию. А может быть, давление глобальных корпораций приведет к их ассимиляции.

В этих условиях почти для всех народов СНГ русский язык оказывается важнейшим конкурентным преимуществом, даже в тех случаях, когда недостаточное владение им ставит в положение «младших братьев». Ставка на этнические языки оказывается бесперспективной в исторической перспективе. Например, политика нацистских режимов в Прибалтике сделала неизбежной исчезновение и англоязычную ассимиляцию прибалтийских народов в ситуации, когда принадлежность к русскоязычному эгрегору уже сегодня открывает выход на более привлекательные рынки. Ставка украинских нацистов на превращение в язык диалекта галицийского субэтноса не только потерпела провал, но и поставила сам галицийский субэтнос перед неизбежной жёсткой ассимиляцией польским эгрегором вместо спокойного существования в рамках русского эгрегора. Узбекистан и Азербайджан стоят перед неизбежным выбором между ассимиляцией в тюркоязычный или русскоязычный мир, причём ослабление уровня русификации в последние десятилетия делает этот выбор неочевидным. Для южных славян русификация остаётся наилучшим выбором, а для Чехов выбор между ассимиляций русскими или немцами пока что решается в пользу немцев. В Румынии дееспособные элементы предпочитают ассимиляцию среди четырёх перспективных романоязычных эгрегоров. Тогда как для молдаван русификация в исторической перспективе неизбежна.

Экономическая и культурная заинтересованность национальных постиндустриальных производителей в сохранении собственного культурного рынка делает возможным их отказ от узкоклассового подхода и союза с иждивенческими классами в целях сохранения, выживания, развития национального эгрегора. В случае реализации такого классового сотрудничества на основе национальной общности, возможен отказ постиндустриальных элит от нынешней ориентации на ассимиляцию в англосаксонскую культурно—эгрегориальную среду, который навязывается сегодня политикой властей стран СНГ и позицией паразитических классов. Такой вариант развития вероятен, а значит, существует и надежда на выживание русского культурного эгрегора, успешное преодоление им постиндустриальной трансформации и занятие достойного места в складывающемся в процессе этой трансформации мире.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: