Владимир Петров - АРИЗ-2010. Теория решения изобретательских задач

- Название:АРИЗ-2010. Теория решения изобретательских задач

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449684158

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петров - АРИЗ-2010. Теория решения изобретательских задач краткое содержание

АРИЗ-2010. Теория решения изобретательских задач - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1.2.3.1. Состояние 1. Одно предельное состояние (указать).

1.2.3.2. Состояние 2. Противоположное предельное состояние (указать).

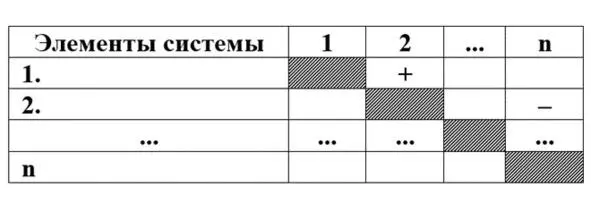

Примечание. Если сложно выбрать элементы конфликтующей пары (изделие и инструмент) или не понятно, с какими элементами связан конфликт, то можно составить таблицу взаимосвязей элементов (табл.1).

Примечание.В таблице обозначено:

1.3. Формулировка углубленного (технического) противоречия – УП (ТП).Определение УП см. в приложении 4 п. 29.

1.3.1. УП 1 (УП для состояния 1, соответствующее п. 1.2.3.1, указать).

1.3.1.1. Словесная формулировка УП 1( «А – анти-Б»).

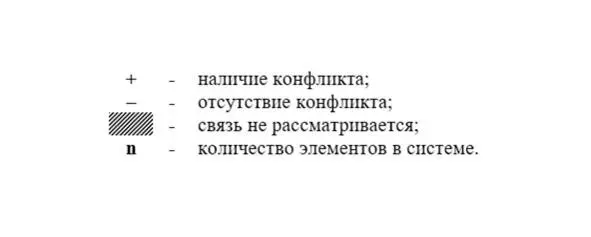

Инструмент(указать – см. п. 1.2.2) в состоянии 1 (указать – см. п. 1.2.3.1), осуществляет полезное действие 1 (указать — «А») на изделие(указать – см. п. 1.2.1), это вызывает нежелательный эффект 1 (указать – см. п. 1.1.5 — «анти-Б»).

1.3.1.2. Графическое представление УП 1.

1.3.1.3. Проверить соответствие графической формулировки словесной.

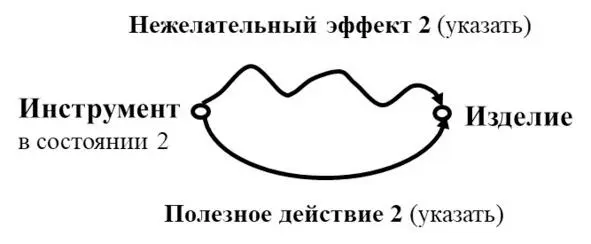

1.3.2. УП-2 (УП для состояния 2, соответствующее п. 1.2.3.2, указать).

1.3.2.1. Словесная формулировка УП 2( «В – анти-А»).

Инструмент (указать – см. п.1.2.2) в состоянии 2 (указать – см. п. 1.2.3.2), осуществляет полезное действие 2 (указать — «В») на изделие(указать – см. п. 1.2.2), это вызывает нежелательный эффект 2 (указать – «анти-А»).

1.3.2.2. Графическое представление УП 2.

1.3.2.3. Проверить соответствие графической формулировки словесной

1.3.3. Проверка правильности выполнения шагов 1.3.1 – 1.3.2.

Правило 19.УП 1и УП 2сформулированы правильно, если полезное действие УП 1находится в противоположном (анти) состоянии нежелательному действию УП 2, а нежелательное действие УП 1 – в противоположном (анти) состоянии полезному действию УП 2. Это требование не обязательное, но такая формулировка, как правило, позволяет сохранить логику АРИЗ и на последующих шагах провести более глубокий анализ и выявить первопричины – получить решение более высокого уровня.

1.4. Выбор конфликтующей пары.

1.4.1. Главная функция системы (указать).

Сравнить формулировку с шагом 1.1.2, уточнить и выбрать соответствующую.

1.4.2. Выбрать УП из описанных на шаге 1.3, соответствующий главной функции, соответствующей п. 1.4.1 (указать).

Правило 20.Из двух УП выбрать то, которое обеспечивает лучшее выполнение главной функции.

Правило 21.В случае двух полезных функций выбрать то УП, которое обеспечивает лучшее выполнение главной функции надсистемы.

1.4.3. Выбранное состояние инструмента (указать).

Примечание. Этот шаг желателен, но не обязателен. Иногда лучше разобрать решение задачи по двум конфликтующим парам последовательно. Это может привести к двум различным решениям.

1.5. Усиление конфликта, указав предельное состояние (действие) элементов.

Правило 22.Усиление производить постепенно до качественного изменения задачи.

Возможно, несколько этапов усиления с появлением качественно новых задач.

Правило 23.Усиление конфликта необходимо доводить до физического предела состояния инструмента.

Правило 24.Большинство задач содержат конфликты типа «много элементов» и «мало элементов» («сильный элемент» и «слабый элемент»). Конфликты с состоянием:

а) «много элементов» и «сильный элемент» – приводятся к виду «избыточное число элементов» и «избыточно сильный элемент»,

б) «мало элементов» и «слабый элемент» – приводятся к виду «отсутствующий элемент» и «бездействующий элемент».

Новое состояние, таким образом, характеризуется новым НЭ, связанным с:

избыточным числом или избыточным действием элемента (а),

отсутствием элемента или отсутствием его действия (б).

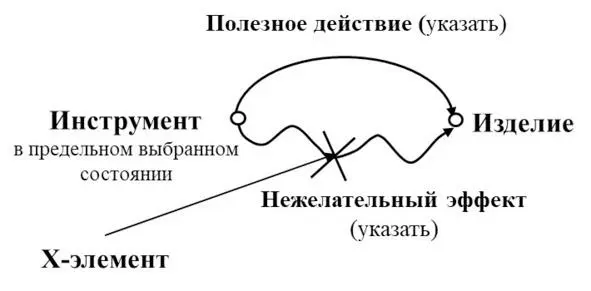

1.6. Формулировка модели задачи.Определение см. в приложении 4, п. 22.

1.6.1. Конфликтующая пара, учитывая шаг 1.5 (указать) .

1.6.2. Усиленная формулировка углубленного противоречия, учитывая шаг 1.5 (указать) .

1.6.3. Функции Х-элемента. Определение см. в Приложении 4, п. 30.

Что должен сделать вводимый для решения задачи икс-элемент (что он должен сохранить и что он должен устранить, улучшить, обеспечить и т. д.).

Икс-элемент не допускает (или устраняет) плохое действие(указать) , не мешая инструменту(указать) выполнять полезное действие(указать).

1.7. Применение вепольного анализа.

1.7.1. Представить модель задачи в виде исходной вепольной структуры.

1.7.2. Осуществить вепольные преобразования.

2. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ

2.1. Определение оперативной зоны (ОЗ).Определение см. в Приложении 4, п. 32.

Зона(указать).

Примечание. При формулировании оперативной зоны полезно ознакомиться с материалами в приложении 1.

2.2. Определение оперативного времени (0В).Определение см. в Приложении 4, п. 33.

Т 1 – время конфликта(указать).

Т 2 – время до конфликта(указать).

Примечание. При формулировании оперативного времени полезно ознакомиться с материалами в приложении 1.

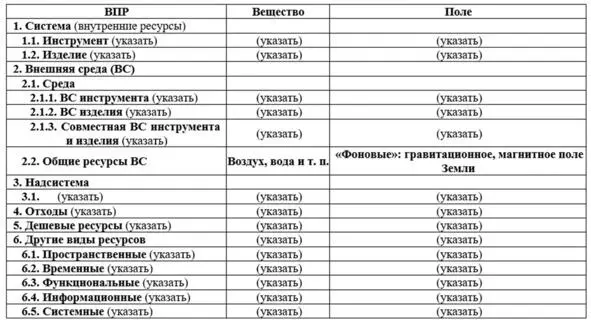

2.3. Определение вещественно-полевых ресурсов (ВПР) рассматриваемой системы, внешней среды и изделия.Определение см. в Приложении 4, п. 31.

2.3.1. Составить список ВПР, заполнив таблицу.

Таблица 2. Вещественно-полевые ресурсы (ВПР)

2.3.2. Определение оперативных параметров – внутрисистемные ВПР . Выписать из таблицы 2 (см. п. 2.3.1).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОП

3.1. Формулировка ИКР.Определение см. в Приложении 4, п. 34.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: