Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Название:Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-8153-0172-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] краткое содержание

История государства Российского до сих пор имеет огромное число белых пятен и черных дыр. А истории отечественной артиллерии повезло еще меньше. В этой книге автор попытался осветить ряд загадочных страниц нашей военной истории. Здесь читатель узнает, как появилось огнестрельное оружие на Руси; как фавориты, временщики и балерины влияли на развитие нашей артиллерии.

1920–1930-е гг. стали временем невиданных научно-технических открытий, выдвинувших талантливых конструкторов, таких, как Туполев, Королев, Грабин. Но наряду с ними появились блестящие авантюристы с псевдогениальными идеями в артиллерии. Им удалось создать орудия, стрелявшие на 100 и более километров, 305-мм гаубицы, стрелявшие с кузова обычного грузовика, 100-мм орудия вели огонь очередями с деревянных бипланов и т. д. Увы, все это оказалось большим блефом, история которого до сих пор хранится в архивах под грифом «Сов. секретно».

Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

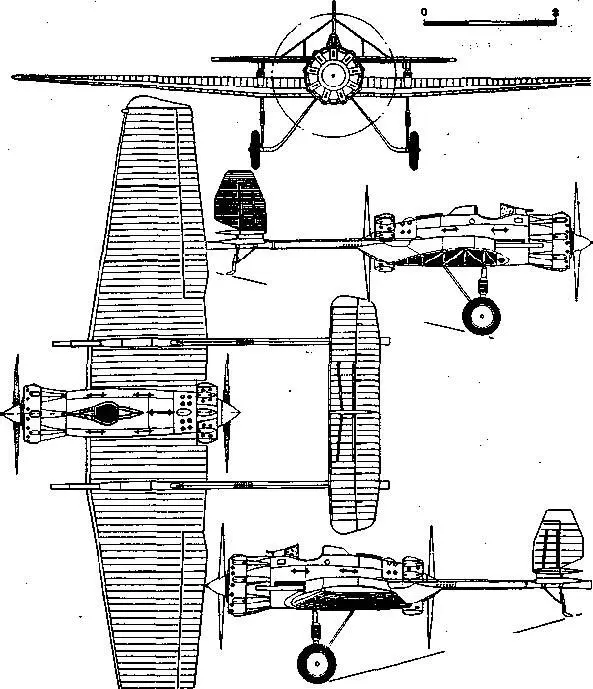

Задание на самолет, предназначенный для установки 100-мм пушек АПК-8, появилось одновременно с заданием на истребитель И-12 (АНТ-23). Ориентировочные требования на этот двухместный пушечный истребитель поступили в конструкторское бюро ЦАГИ от Управления ВВС 26 июля 1930 г. (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Истребитель И-12 (АНТ-23), вооруженный двумя 76-мм пушками АПК-4. Позже решено было устанавливать на И-12 100-мм пушки АПК-8.

К проектированию 100-мм пушки АПК-8 Курчевский приступил в начале 1932 г. В некоторых документах ее калибр указывается — 102 мм. Это связано с тем, что в это время в СССР происходил переход с 4-дюймового (102-мм) дореволюционного калибра на калибр закупленных итальянских пушек «Минизини» (100-мм). По устройству АПК-8 мало отличалась от АПК-4. К февралю 1933 г. был изготовлен опытный образец пушки АПК-8. Вес различных вариантов пушки без боекомплекта составлял 375–400 кг. Основным выстрелом пушки была стержневая шрапнель весом 8,0–8,2 кг, но мог применяться и осколочный снаряд. Выстрел унитарный, гильза из нитроткани. Заряд 2,1 кг пороха Г248. Практическая скорострельность 25 выстр/мин. Курчевский в проекте указывал дальность стрельбы 8 км, а в другом месте — 10 км. Естественно, что при стрельбе с самолета по воздушным целям на таких дистанциях вероятность попадания была равна нулю. Кроме дальнего пушечного истребителя (ДИПа), предполагалась установка двух АПК-8 под крылом ТБ-3. Разработка ДИПа началась лишь в 1933 г., после получения в декабре 1932 г. уточненных тактико-технических требований от ВВС.

ДИП создавался по схеме двухдвигательного моноплана с низкорасположенным крылом. Разработка и совершенствование цельнометаллического двухмоторного самолета, выполненного по такой схеме и имеющего убирающиеся шасси, гладкую обшивку и закрытые кабины экипажа, велись в КБ ЦАГИ с весны 1931 г. Первым таким аппаратом стал многоместный истребитель Ми-3 (АНТ-21), полеты которого начались с мая 1933 г. ДИП во многом, с некоторым уменьшением размеров, повторял Ми-3. Основным отличием ДИП стала установка 102-мм АПК-8 в нижней части фюзеляжа. Пушка проходила сквозь фюзеляж, выступая в передней части лотком перезарядки. В задней части за хвостовое оперение выходило сопло отвода пороховых газов. Экипаж из двух человек, по сути, сидел верхом на этой пушке. АПК-8 имела боезапас 16 снарядов: из них 6 находились в трубчатом магазине, еще 10 устанавливались в дополнительной кассете. Стрелковое вооружение состояло из двух пулеметов ШКАС В центроплане (без синхронизации) и одного ШКАС на турели ТУР-9 у стрелка.

Поначалу ДИП предполагалось оснастить двумя двигателями М-34, однако уже в ходе постройки на самолет установили два двигателя «Испано-Сюиза 12», которые были собраны на Рыбинском моторостроительном заводе из французских деталей. Воздушные винты поначалу деревянные диаметром 3,4 м, в ходе испытаний были заменены на трехлопастные металлические фирмы «Ратье» с переменным шагом на земле.

Хотя ДИП строился как приоритетная машина, постройка затянулась, поэтому полетел он позднее самолета СБ (АНТ-40), 14 февраля 1935 г. Летал С. А. Корзинщиков. По результатам первых полетов выяснилось значительное количество недостатков и недоделок, которые устранялись вплоть до глубокой осени.

После проведения доработок, облета и ряда дополнительных проверок ДИП предполагалось предъявить в первой половине 1936 г. на государственные испытания. Вплоть до конца 1936 г. работа по двухмоторному пушечному истребителю стояла в плане работ, однако известно, что еще 28 марта 1936 г. имелось распоряжение А. Н. Туполева о прекращении заказа на АНТ-29. Дальнейшая судьба самолета неизвестна. Нет данных и о проведении воздушных стрельб из АПК-8.

Завершая рассказ о пушках Курчевского, стоит упомянуть и о его самой большой авиационной пушке — 152-мм АПК-9. Проектирование пушки было начато в 1932 г. По устройству она была похожа на 76-мм АПК-4. Вес пушки составлял 500 кг. В магазине размещалось 6 унитарных выстрелов. Основным снарядом должна была стать шрапнель весом 25 кг. Вес выстрела около 50 кг. По проекту начальная скорость — 500 м/с, темп стрельбы — 10 выстр/мин, а дальность — 13 км (?!).

Работы по АПК-9 были продолжены в 1933 г. и 1934 г. В план 1934 г. Курчевский включил «изготовление одной 152мм мортиры „К“ (АПК-9) для бомбардировщика ТБ».

Корабельные пушки Курчевского

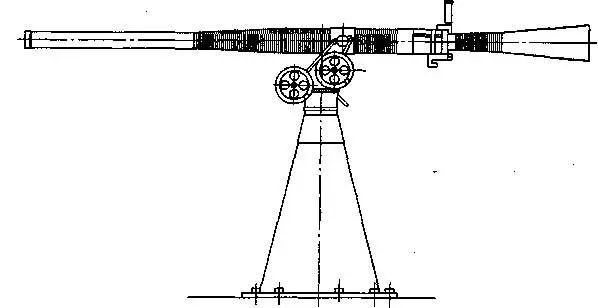

Первой была создана и испытана на кораблях 76-мм КПК (катерная пушка Курчевского). Качающаяся часть для нее была взята Курчевским от 76-мм БПК (батальонной пушки Курчевского) с небольшими изменениями. Заряжание КПК производилось с казенной части при помощи сдвижного затвора, соединенного с соплом. Стрельба велась унитарными патронами. Гильзы латунные с донными отверстиями диаметром около 60 мм (рис. 7.5).

Рис. 7.5. 76-мм катерная ДРП Курчевского.

КПК была установлена на легкой конической тумбе. Подъемный механизм имел винт, действующий на рычаг, связанный с левой цапфой. Поворотный механизм имел зубчатый обод и червяк.

КПК могла стрелять штатными гранатами и шрапнелями весом 6,5 кг от 3-дюймовой полевой пушки обр. 1902 г., а также специально созданными легкими снарядами: осколочным весом 4,7 кг и бронебойным весом 4 кг.

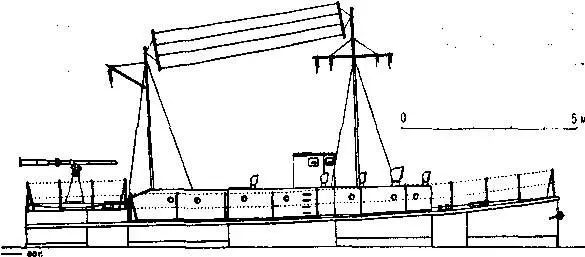

Впервые КПК была испытана в корабельных условиях 26–28 ноября 1931 г. на бронекатере Н-5 Днепровской флотилии. Пушку установили на расстоянии 1,5 м от кормового среза. Всего было произведено 33 выстрела (рис. 7.6).

Рис. 7.6. 76-мм ДРП Курчевского на катере Днепровской флотилии.

28 сентября 1932 г. КПК прошла испытания на подводной лодке АГ-25, где ее установили на месте штатной 47-мм пушки. До начала стрельб лодка с ДРП находилась под водой около трех часов. По расчетам, 47-мм пушка с боекомплектом могла быть заменена без весовых нарушений 76-мм КПК с боекомплектом 70 патронов.

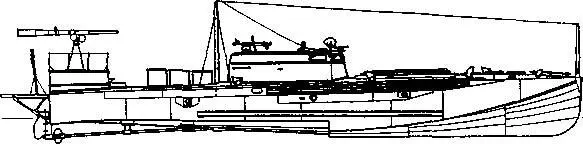

В мае 1934 г. КПК была испытана в Севастополе на торпедных катерах (ТКА № 124 типа Ш-4 и ТКА типа Г-5 с заводским № 135). Кроме КПК весом 165 кг, на катере установили систему креплений весом 270 кг. Торпедное вооружение на испытаниях отсутствовало. Испытания производились при волнении моря до 2–3 баллов (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Торпедный катер с 76-мм ДРП Курчевского.

Испытания показали, что наводка КПК возможна лишь на самом малом ходу (до 17 узлов), а на полном ходу невозможно даже обслуживание пушки. При стрельбе отмечены срывы заклепок обшивки борта катера. Согласно заключению комиссии для КПК, установленных на торпедных катерах, требовался дюралевый щит для артсистемы и расчета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)