Михаил Свирин - САМОХОДКИ СТАЛИНА

- Название:САМОХОДКИ СТАЛИНА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Свирин - САМОХОДКИ СТАЛИНА краткое содержание

САМОХОДКИ СТАЛИНА - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале мая 1915 г. первый бронеавтомобиль был готов, а к октябрю Путиловский завод закончил бронирование и остальных 30 машин, заказанных военным ведомством.

Полный вес бронеавтомобиля превышал 8 т, а потому его динамические характеристики (двигатель автомобиля «Гарфорд» имел мощность всего 30 л.с.) оказались весьма скромными. В боевых условиях бронеавтомобиль разгонялся до скорости лишь в 3-5, а по хорошей дороге - не более 15 верст в час (ок. 20-22 км/ч). Его проходимость была шюхой, но вооружение, расположенное в кормовой части во вращающейся башенной установке, было сильным.

Бронеавтомобиль «Чудовище» типа «Гарфорд-Путиловец», 1917 г.

Выбор Филатова в пользу 76,2-мм противоштурмовой пушки был полностью оправдан. В боекомплекте этого орудия имелись все типы боеприпасов, выпускавшихся для трехдюймовых орудий, а значит, пригодных для решения практически всего спектра задач, стоявших перед артиллерией поддержки.

Испытания подтвердили пригодность бронеавтомобиля для сопровождения и огневого усиления пехоты, но для полного оснащения им армии в стране не было необходимого количества грузовых шасси нужной грузоподъемности (от 4 т). И хоть потребность армии уже в текущем 1915 г. оценивалась в 200 шт., кроме сданных Путиловским заводом 30 машин, иных заказов не последовало, хотя все полученные войсками бронеавтомобили оказались надежными в эксплуатации и эффективными в бою. Поэтому недостаток шасси, а также чрезмерный вес бронеавтомобилей «Гарфорд-Путиловец» заставили Н.М. Филатова искать компромиссы.

Штурмовой бронеавтомобиль «Трехколеска» стреляет, 1915 г.

Осенью 1915 г. под его руководством разрабатывается проект легкой штурмовой бронемашины с короткоствольной трехдюймовой пушкой на трехколесном шасси.

Генерал-майор Н.М. Филатов считал, что благодаря небольшому весу эти трехколесные броневики смогут передвигаться вне дорог по лугу, пашне, песку, объезжать воронки и препятствия, а небольшие размеры затруднят противнику их обстрел. Кроме того, меньшая стоимость трехколесок, по сравнению с другими типами бронеавтомобилей, позволила бы быстро наладить их массовое производство.

Для изготовления шасси использовались задний мост, карданный вал, колеса и другие части разбитых и испорченных легковых автомобилей, не подлежащих ремонту. Поворот осуществлялся с помощью переднего колеса на специальной вилке по типу мотоциклетной, управляемого металлическими тягами от штурвала водителя. В качестве силовой установки применялись малогабаритные бензиновые двигатели мощностью 16 - 25 лх. Для вооружения была подана 76,2-мм горная пушка обр. 1909 г., баллистика которой сов

Осмотр штурмового бронеавтомобиля «Трехколеска» на полигоне, 1915 г.

падала с баллистикой противоштурмовой пушки обр. 1910 г. Она размещалась в задней части машины, а боеприпасы - в стеллажах вдоль бортов. Экипаж состоял из трех человек. Для устойчивости при стрельбе машина имела под днищем опускающийся сошник. Из-за малых размеров «трехколески» не оборудовались постом управления заднего хода.

В декабре 1915 г. в г. Ораниенбауме в мастерских Офицерской стрелковой школы началась постройка такой машины. В начале 1916 г, ввиду неподачи артиллерийских орудий («короткие» 76,2-мм пушки были в дефиците), здесь началось также изготовление бронированных «трех-колесок», вооруженных двумя станковыми пулеметами.

22 апреля 1916 г. «трехколески» были осмотрены членами Комиссии по броневым автомобилям и руководством ГАУ. Они были сочтены удачными, так как были проходимы, подвижны и устойчивы как в движении, так и при стрельбе. Однако пушечный бронеавтомобиль получился перегруженным (масса свыше 2,5 т), по сравнению с пулеметным, и потому обладал худшей проходимостью. Кроме того, орудия, как уже говорилось, были в дефиците. Поэтому в производство была запущена именно пулеметная машина, заказ на постройку которой в количестве двадцати штук был выдан Ижорскому заводу.

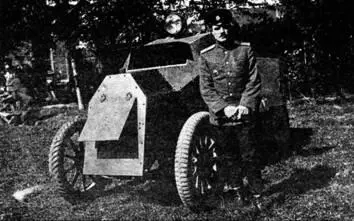

Прапорщик Улятовский на фоне своего бронеавтомобиля, 1916 г.

Однако пушечные бронеавтомобили остро требовались армии, и вскоре после испытаний «трехколесок» в мастерских Офицерской стрелковой школы по идее генерала Н.М. Филатова и проекту прапорщика Улятовского был построен небольшой четырехколесный бронеавтомобиль. Шасси для него также собрали из деталей разбитых легковых автомобилей. Первоначально машина имела лишь пулемет в задней части корпуса, причем для уменьшения габаритов пулеметчики располагались лежа. Но позднее пулемет был заменен «короткой пушкой обр 1913 г.», что, понятно, привело к перегрузке броневика, масса которого превысила 3 т.

Таким образом, несмотря на неоднократные попытки, работы по созданию штурмовых самоходных орудий поддержки на колесном шасси в годы Первой мировой войны успехом не увенчались.

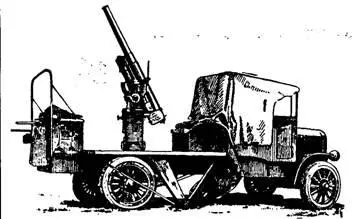

Противоазростатная пушка «Рейнметалл» на грузовике «Ерхард», 1912 г.

Установка артиллерийских орудий с возможностью стрельбы под большими углами возвышения в кузовах грузовых автомобилей началась даже несколько раньше, чем аэропланы полетели над полями боев, и потому, понятно, никто не мог заранее предугадать их необходимость. Первые образцы таких САУ были испытаны еще в 1910-1912 гг. и предназначались для обстрела шрапнелями аэростатов наблюдения, в корзинах которых под облака поднимались вражеские корректировщики артиллерийского огня.

Так, в 1911 г. Рейнский металлический завод в Германии изготовил 65-мм «зенитную» пушку, которая была установлена в кузове 1,5-т грузовика. В России к началу войны на Путиловском заводе по инициативе капитана ГАУ Тарнавского (предложившего прицел и механизм рассеивания снарядов) и инженера-технолога завода Ф. Лендера (спроектировавшего артиллерийскую часть) было построено орудие калибра 76,2-мм, способное вести огонь под большими углами возвышения. Комиссия ГАУ признала, что орудие Тарнавского-Лендера пригодно для обстрела не только аэростатов, но также дирижаблей и аэропланов.

Противоаэропланная пушка «Тарнавского - Лендера» на испытаниях, осень 1914 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: