Виталий Волович - Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения

- Название:Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Волович - Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения краткое содержание

Книга посвящена актуальной проблеме выживания человека, оказавшегося в результате аварии самолета, корабля или других обстоятельств в условиях автономного существования в безлюдной местности или в океане.

Давая описание различных физико-географических зон земного шара, автор анализирует особенности неблагоприятного воздействия факторов внешней среды на организм человека и существующие методы защиты и профилактики.

В книге широко использованы материалы отечественных и зарубежных исследователей, а также материалы, полученные автором во время экспедиций в Арктику, пустыни Средней Азии, в тропическую зону Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей: врачей, биологов, летчиков, моряков, геологов.

Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Совершенствование пеммикана продолжалось и в последующие годы. К тому времени, когда Ричард Бэрд начал в 1933 г. подготовку ко второй Антарктической экспедиции, пеммикан, изготовленный по рецепту Д. Комана и 3. Губенкоу, представлял из себя весьма сложное блюдо (Бэрд, 1937; Nesbitt et al., 1959). Приводим состав пеммикана Комана и Губенкоу (в %): Чистый олеостерин – 32,66; Порошок из цельного молока – 19,80; Высушенный бекон 48-часового копчения – 17,57; Порошок из обезвоженной бычьей печени – 4,95; Обезвоженная измельченная говядина – 4,95; Обезвоженный концентрат из помидоров и овощей – 4,95; Соевая крупа – 4,95; Толокно овсяное – 2,47; Обезвоженная гороховая мука – 2,47; Бланшированный обезвоженный картофель – 1,48; Бульонные кубики – 0,99; Пивные дрожжи – 0,99; Соленый лук – 0,74; Стручковый перец – 0,37; Лимонный порошок – 0,37; Тминное семя – 0,25; Перец кайенский молотый – 0,025; Перец черный молотый – 0,025.

До настоящего времени не существует единства взглядов на преимущественную роль того или иного компонента питания для аварийных арктических рационов. Например, одни ученые придерживаются мнения, что белок должен составлять лишь незначительную часть рациона (Mitchell, Edman, 1964), другие считают, что недостаток белка неблагоприятно сказывается на самочувствии и работоспособности людей (Rodahl et al., 1962). Третьи полагают, что наиболее выгоден паек, состоящий только из одних углеводов, и люди, использующие его в пищу, гораздо лучше переносят низкие температуры от -2° до -30° (Keeton et al., 1946).

Это мнение разделял английский полярный исследователь Э. Шеклтон (1935), утверждавший, «что сахар является в высшей степени ценным теплообразующим веществом и поэтому его суточная норма была доведена до 200 г».

И все же многие физиологи склоняются к точке зрения Whittingham (1953, 1955), высказывавшегося за сохранение в аварийном рационе в разумном соотношении всех пищевых компонентов: белков, жиров, углеводов. По этому принципу скомплектован английский аварийный рацион, состоящий из 1,36 кг углеводов (4771 ккал) и 0,68 кг белков и жиров (2034 ккал). Этот рацион при добавлении 1,5 л воды в сутки рассчитан на трое суток тяжелой физической работы, например марша на 150 км.

Арктический аварийный трехсуточный рацион немецких ВВС во время второй мировой войны содержал консервированную ветчину, сухари, шоколад, бульонные кубики, сахар и таблетки декстрозы, общей калорийностью 11 450 ккал (Hanson, 1955).

Американский аварийный арктический рацион SA-4 калорийностью 2100 ккал включает хлебные брикеты, желе, брикеты сыра, мармелад, шоколад и сухие сливки. Испытания комбинированного (жиро-белкового) арктического рациона, проведенные специалистами Американской Арктической лаборатории авиационной медицины, позволили сделать заключение, что подобный аварийный паек с энергетической ценностью 8160 ккал обеспечивает хорошую работоспособность и физическую выносливость при выполнении десятисуточного марша на 160 км (Rodahl et al., 1962; Rodahl, 1956).

Успешными оказались результаты исследований в натурных условиях Кольского Заполярья аварийного опытного рациона с повышенным содержанием жиров. Испытуемые, питавшиеся в течение 7 суток перехода опытным рационом, потеряли в весе 1,2-2,9 кг, в то время как лица, использовавшие штатный аварийный рацион, потеряли в весе 1,9-3,5 кг. При этом у обеих групп участников эксперимента не отмечалось нарушений жирового и углеводного обмена (Удалов, 1961, 1964).

В условиях низких температур, как было установлено, потребность организма в витаминах, и, в первую очередь, аскорбиновой кислоте, значительно возрастает (Каган, Кузменко, 1932; Данишевский, 1955; Ефремов, 1956). В связи с этим оказалось необходимым пересмотреть и увеличить общепринятые суточные нормы витамина C для условий Крайнего Севера до 100-125 и даже до 150 мг (Шворин, 1953; Немец, Лизарский, 1957). Профессор В. В. Ефремов (1963) предложил увеличить не только норму аскорбиновой кислоты, но и остальных витаминов: A – до 2,5-3 мг, каротина – до 5-6 мг, B, – до 5 мг, B 2– до 5 мг, PP – до 30-40 мг, D – до 500-1000 и. е.

Поскольку арктический аварийный рацион рассчитан на относительно кратковременное пребывание человека при низких температурах, вопрос о содержании в нем витаминов, на первый взгляд, не имеет существенного значения. Однако исследования, проведенные нами в Арктике в 1972-1973 гг., когда воздействие низких температур сочеталось с недостаточным (субкалорийным) питанием, показали, что при этих условиях расход витаминов в организме значительно повышается [4] В исследованиях принимали участие О. К. Бычков, А. 3. Мнациканьяп, О. А. Вировец, В. Н. Усков.

.

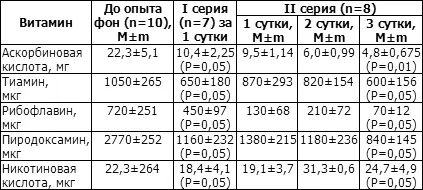

Об этом свидетельствовало снижение экскреции витаминов. Так, например, содержание аскорбиновой кислоты в суточной моче у испытуемых на пятые сутки эксперимента уменьшалось почти в четыре раза. Отчетливо снизилась экскреция тиамина (с 1050±265 до 600±156 мкг), рибофлавина (с 720±251 до 70±12 мкг), пиродоксамина (с 2770±252 до 840±145 мкг) (табл. 6).

Таблица 6. Экскреция витаминов при низких температурах. Достоверность изменения (Р) рассчитывалась по критерию Вилкоксона-Мана-Уитки.

Эти процессы протекали еще более интенсивно при большой физической нагрузке. Так, после проведения тридцатишестичасового перехода в тундре при температуре воздуха минус 15-20° содержание аскорбиновой кислоты в моче снизилось более чем в два раза.

Полученные данные свидетельствовали о значительном усилении окислительно-восстановительных процессов под влиянием указанных факторов внешней среды.

Таким образом, сочетание низких температур, субкалорийного питания и физической нагрузки оказывается достаточным, чтобы даже при кратковременном воздействии вызвать дефицит витамина C в организме человека. Следовательно, при создании арктических аварийных рационов необходимо учитывать это обстоятельство, включая в их состав витаминный комплекс. При этом можно исходить из суточных норм, предложенных профессором В. В. Ефремовым для Крайнего Севера.

Как бы ни был совершенен и калориен аварийный пищевой рацион, рано или поздно возникнет вопрос – можно ли пополнить запас продовольствия из «кладовой Арктики?» Выдающийся полярный исследователь В. Стефанссон утверждал, что, «поскольку тюлени и белые медведи водятся в Арктике повсеместно и их надо только найти», проблема питания решается весьма просто (Стефанссон, 1948; Stefansson, 1921). Действительно, арктические животные встречаются в самых отдаленных районах Центрального Полярного бассейна. Зимовщики дрейфующей станции Северный полюс-1 видели белых медведей и нерп на 88° с. ш. (Папанин, 1938; Кренкель, 1940; «Станция Северный полюс», 1938). Не раз появлялись медведи и даже песцы в районе Полюса относительной недоступности (Яковлев, 1957; Толстиков, 1957). Во время дрейфа станции Северный полюс-З, когда она находилась на 89° с. ш., белые медведи напали на научную группу, производившую промеры океана (Волович, 1957; Яцун, 1957).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: