Виталий Волович - Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения

- Название:Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Волович - Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения краткое содержание

Книга посвящена актуальной проблеме выживания человека, оказавшегося в результате аварии самолета, корабля или других обстоятельств в условиях автономного существования в безлюдной местности или в океане.

Давая описание различных физико-географических зон земного шара, автор анализирует особенности неблагоприятного воздействия факторов внешней среды на организм человека и существующие методы защиты и профилактики.

В книге широко использованы материалы отечественных и зарубежных исследователей, а также материалы, полученные автором во время экспедиций в Арктику, пустыни Средней Азии, в тропическую зону Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей: врачей, биологов, летчиков, моряков, геологов.

Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного приземления или приводнения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Явления нарастают в течение 5-8 час., но затем могут пойти на убыль. Смертельные исходы не являются редкостью (Halstead, 1967).

К числу ядовитых, хотя и менее опасных, чем описанные выше крылатки и бородавчатники, относятся средиземноморский талассофрин (Thalassophryne reticulata) (рис. 162), морские дракончики из семейства Trachinidae (рис. 163) и морские ерши (Scorpaenidae), встречающиеся в Атлантике, Средиземном и Черном морях (рис. 164).

Рис. 162. Талассофрим.

Рис. 163. Морской дракончик.

Рис. 164. Морской ерш.

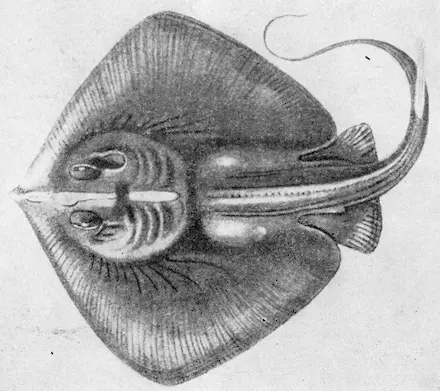

Особое место занимают скаты хвостоколы Trigon pastimaca, Т. limma, Т. grabatus и др. (рис. 165), ядовитый аппарат которых состоит из длинного 10-50-сантиметрового зазубренного шипа с железами, вырабатывающими яд нейротропного действия. Укол хвостокола напоминает удар тупым ножом. Боль быстро усиливается, через 5-10 мин. становится совершенно нестерпимой. Местные явления (опухоль, покраснение) сопровождаются ознобом, головокружением, нарушением сердечной деятельности. В легких случаях выздоровление наступает быстро. Тяжелые могут привести к смерти от паралича сердца (Чеботарева-Сергеева, 1971).

Рис. 165. Скат-хвостокол.

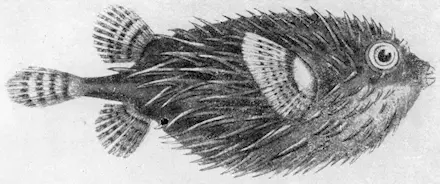

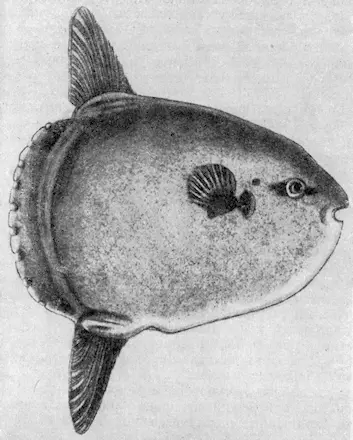

В тропиках встречаются различные рыбы, в мясе и внутренних органах которых содержатся токсические вещества, опасные для здоровья человека. К таким рыбам относятся представители семейства двузубых (Diodontidae), в частности причудливая еж-рыба (Diodon hystrix), которая в минуту опасности набирает воздух и всплывает на поверхность, превратившись в шар, покрытый колючими иглами (рис. 166); семейства молид (Molidae), например луна-рыба (Mola mola) (рис. 167), чья печень, икра и молока весьма ядовиты; представители широко распространенного в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах семейства спинорогов (Balistidae).

Рис. 166. Еж-рыба.

Рис. 167. Луна-рыба.

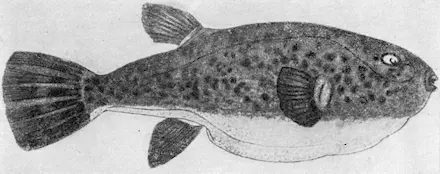

Но особенно тяжелые отравления вызывают печень, икра, молоки рыбы, называемой японцами фугу (Tetrodon Vermicularis) (рис. 168).

Рис. 168. Фугу.

Ее округлое тело, лишенное чешуи, окрашено в серо-коричневые тона, брюшко рыб белое. На спине и боках видны червеобразные и круглые темно-коричневые пятна.

Челюсти фугу с четырьмя долотовидными зубами образуют своеобразный клюв, разделенный посередине швом.

Тетродотоксин – действующее начало яда фугу – был открыт японским ученым Тахара. Тетродотоксин поражает отростки нервной клетки – аксоны, блокируя передачу нервных импульсов. Он в 10 раз ядовитее знаменитого кураре, а по своей активности в 160 000 раз превосходит кокаин (Кнунянц, Костяновский, 1965).

Первому описанию симптомов отравления тетродотоксином мы обязаны английскому мореплавателю Джеймсу Куку, на себе испытавшему его действие.

В 1776 г. Д. Кук высадился на берегах неизвестного острова, названного им Новой Каледонией.

«Один из моих спутников приобрел рыбу неизвестного вида. Она имела огромную длину и уродливую голову. К назначенному часу зажарили лишь одну печень. В три часа ночи мы оба почувствовали себя очень плохо. Симптомами отравления была почти полная потеря чувствительности и онемение конечностей. Я потерял способность ощущать вес вещей. Горшок емкостью в кварту, наполненный до края водой, и перо казались мне одинаковыми по весу. Своевременно принятое рвотное помогло нам [11] Д. Кук отравился рыбой Pleuranacanthus seleratus из семейства Tetrodontidae (Whitley, 1940).

. Утром околела одна из свиней, которая съела внутренности рыбы» (Кук, 1948).

Для отравления ядом фугу характерны такие симптомы, появляющиеся через 10-15 мин. после еды, как зуд губ и языка, расстройство координации движений, обильное слюнотечение, мышечная слабость, рвота, судороги.

Смертность, вызванная параличом дыхания от яда фугу, достигает 60% (Linaweaver, 1967). Только за один 1947 г. в Японии было зарегистрировано 470 случаев смертельных отравлений ядом фугу, а с 1956 по 1958 г. – 715 случаев.

Иногда у людей, поевших мидий, устриц или других двустворчатых моллюсков, которые встречаются в изобилии в песчаных отмелях после отлива, через некоторое время развивается отравление в виде тяжелого желудочно-кишечного расстройства, аллергических высыпаний.

Самый тяжелый вид поражения, – протекающее по паралитическому типу, когда к явлениям зуда губ и десен присоединяется онемение, постепенно распространяющееся по всему телу. Эту форму заболевания связывают с присутствием в моллюске яда динофлагеллят.

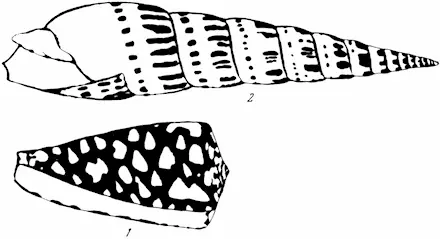

При сборе съедобных моллюсков и ракообразных на мелководье тропических побережий невольно привлекают внимание большие ярко окрашенные раковины, в которых скрываются их грозные обитатели – ядовитые моллюски конус (рис. 169, 1). Это представители многочисленного (более 1500 видов) семейства Conidae. Размеры их раковин варьируют от 6 до 230 мм, окраска их разнообразна и причудлива, но все они имеют характерную конусовидную форму (Hinton, 1972). К наиболее опасным относятся географический конус (С. geographus), чьи крупные раковины красивой кремово-белой окраски украшены коричневыми пятнами и полосами; С. magus – с небольшими беловатыми пятнистыми раковинами; С. stercusmuscarum – беловатая раковина усыпана черными точками; С. catus – черная с белыми пятнами раковина; коричнево-голубой С. monachus.

Рис. 169. Ядовитые моллюск. 1 – конус; 2 – теребра.

К числу крайне ядовитых относятся также С. tulipa. Его небольшая, закрученная на конус раковина, голубая, розоватая или красно-коричневая, покрыта белыми и коричневыми точками и спиралями. Мраморный конус (С. marmoreus) можно узнать по крупной белой раковине с многочисленными треугольными черными пятнами и придающими ей мраморность. Блестящие, словно полированные, раковины С. textil отличаются пестрым орнаментом из коричневых и белых точек и спиралей.

Конусы очень активны, когда к ним прикасаются в их среде обитания. Их токсический аппарат состоит из ядовитой железы, связанной протоком с твердым хоботком радулой-теркой, расположенной у широкого конца раковины, с острыми шипами, заменяющими моллюску зубы. Если взять раковину в руку, моллюск мгновенно выдвигает радулу и вонзает в тело шипы. Укол сопровождается острейшей, доводящей до потери сознания болью, онемением пальцев, сильным сердцебиением, одышкой, иногда параличами (Изи Шварт, 1973).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: