О. Паркc - Линкоры британской империи Часть III: «Тараны и орудия-монстры»

- Название:Линкоры британской империи Часть III: «Тараны и орудия-монстры»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Паркc - Линкоры британской империи Часть III: «Тараны и орудия-монстры» краткое содержание

Англичанин Оскар Паркc никогда не принадлежал к кругу людей, непосредственно связанных с проектированием или строительством тяжёлых броненосных кораблей британского флота. Не довелось ему командовать и каким-либо линкором королевских ВМС. Однако именно ему, врачу – человеку сугубо гуманной профессии – и художнику по призванию, посчастливилось оставить самый глубокий след в историографии британского типа линейного корабля, расцвет и величие которого приходятся как раз на период наибольшего подъёма Британской империи с середины XIX до середины XX столетия.

Файл сформирован из doc-а

Линкоры британской империи Часть III: «Тараны и орудия-монстры» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако Брин не мог предвидеть ни создания скорострельных орудий, ни появления сильных разрывных зарядов. Появление этих революционных новшеств, самым прямым образом сказавшихся на проектах последующих линкоров, совпало с моментом вступления «Италии» в строй, так что ценность этого корабля была сразу сведена на нет. С этих пор он уже не мог расцениваться как линкор, а мог только считаться огромным бронепалубным крейсером -чем-то вроде прототипа британского «Фьюриеса», появившегося 40 лет спустя. Полковник Дж.Россо характеризовал его как «блестящее, но несчастливое творение великого кораблестроителя»11 и, хотя детище Брина ещё в течение нескольких лет привлекало внимание британских корабельных инженеров (Барнаби даже разработал в 1879 г. проект «увеличенной «Италии»), во флоте его никто всерьёз не воспринимал, а кэптен П.Фицджеральд рассматривал «Геркулес» в качестве надёжного противовеса итальянскому голиафу, высказываясь за предпочтительность шансов британского корабля.

Как и французский «Амираль Дюпрэ», «Италия» несла в открытых барбетах тяжёлые казнозарядные орудия, имела мощную вспомогательную батарею, обладала высокой скоростью и высоким надводным бортом – и всем этим отличительным признакам её проекта было суждено стать характерными особенностями британских линкоров всего через каких-нибудь несколько лет.

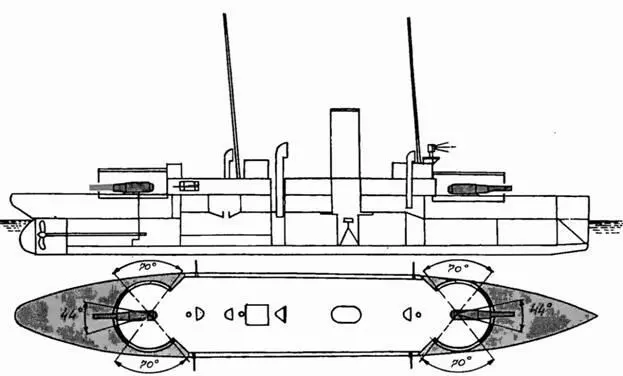

Совершенную противоположность тяжёлым орудиям и мощной броне являл тип отстаиваемых сэром Уильямом Армстронгом быстроходных безбронных канонерских лодок с броневой палубой и множеством лёгких или одним-двумя большими орудиями. Эти его взгляды были воплощены в серии канонерских лодок класса «Лунг Вэй», построенных его компанией для Китая в 1881 г. В неподвижных башнях в носу и корме они несли по одному 10» 25-тонному орудию, более мощному, нежели когда-либо устанавливалось на флоте, за исключением лишь огромных дульнозарядных моделей «Инфлексибла» и «Дуилио», да и эти последние в части огнепроизводительно-сти были оставлены далеко позади. Имея надёжную защитную палубу и развивая 16 уз при запасе угля на 4000 миль экономическим ходом, они сочетали способность к мощному удару со способностью уйти от любого уже плавающего бронированного корабля – и произвели внушительное впечатление, будучи продемонстрированными на смотре в Портсмуте.

Представляя собой очень малую цель и будучи способными сами выбирать дистанцию боя, они давали понять, что обычному броненосцу пришлось бы нелегко в бою с несколькими подобными судами, эквивалентными по стоимости с его ценой. В этом свете их концепция выглядела очень выигрышной для тех, кто мыслил категориями численности и дешевизны, прибрежных и локальных операций. Снова и снова вопрос постройки подобных судов для включения их в состав Королевского флота ставился перед Советом, но политике «береговой обороны» всегда удавалось противопоставлять концепцию «открытого моря», основьюавшей потребности Британии на солидном базисе военно-морской истории и её уроков. «Лунг-Вэй» не относился к типу корабля, который мог бы с успехом использовать свои орудия в условиях обычной для Ла-Манша погоды, а для благополучного перехода на Восток обоим китайским кораблям пришлось даже надстроить борта в оконечностях до уровня средней надстройки. Однако в 1882 г. Армстронг заявил, что «в настоящее время ни единый корабль британского флота не способен сразиться с ними один на один, не мог бы настигнуть их или уйти от них, если бы благоразумие продиктовало необходимость отхода», и это мнение подхватили многие из тех военно-морских специалистов, от которых зависело формирование общественного мнения.

«Лунг-Вэй»

Но и приверженный политике строительства тяжёлых единиц, Совет Адмиралтейства, как и его профессиональные советники, хорошо понимал тот риск, которому подвергались большие корабли от атак мелких судов специальной постройки. Барнаби, выступая на заседании Института корабельных инженеров, указывал:

«Торпеда, в пределах её радиуса действия, может быть сделана непобедимой. Возможность атаки броненосными таранами, или торпедоносцами, или многочисленными безбронными судами подобного типа подвергает дорогостоящие броненосцы риску, с которым они не должны сталкиваться в одиночку. Атакующие корабли должны быть отогнаны ещё до того, как они окажутся в пределах действия артиллерии броненосцев, огнём сопровождающих их судов, вооруженных, как и нападающий, тараном и торпедой и которые придётся, как и их противнику, подвергаться риску быть потопленными. Каждый драгоценный броненосец должен являться как бы подразделением, защищенным от торпедных и таранных ударов небольшими, многочисленными, но менее ценными составляющими общего соединения». Всё это, конечно, звучало в значительной степени теоретично, однако на практике могло ограничить, если вообще не отменить, самостоятельное боевое использование броненосцев. Подобные небольшие суда охранения не имели возможность повсеместно следовать за тяжёлыми кораблями во время участия тех в продолжительных и удалённых операциях, и поэтому требование непременного их следования за броненосцами для защиты последних ограничивало арену применения линейного флота прибрежными или малоудалёнными морскими районами.

Для проверки этих взглядов – сопровождение и прикрытие эскадры линкоров – в 1878 г. был заложен экспериментальный «эскадренный таран» «Полифемус», проект которого разработал главный конструктор Филип Уотте.

В своём «Развитии военных кораблей» Барнаби заявляет, что он положил очень много сил на то, чтобы добиться признания за тараном статуса полноценного оружия тяжёлого корабля, а также признания его в качестве самостоятельного наступательного оружия, воплощённого в небольшом судне со скоростью, превышающей скорость тогдашних броненосцев. «Полифемус» и создавался как подобный быстроходный таран в чистом виде, и ничто более.

Но после принятия на вооружение торпеды Уайтхеда Совет решил снабдить его и этим оружием, а также лёгкими пушками для отпора миноносцам. Тогда Барнаби немедленно потерял интерес к нему, как к носителю чистой таранной идеи. Он утверждал, что его оснащение торпедами сделало корабль слишком дорогим для его массовой постройки, в то время именно его простота и служила главным залогом широкого воспроизведения. На флоте же «Полифемус» пользовался большим уважением, и в случае войны от него ожидали блестящих подвигов – особенно те, кто служил на нём.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: