Ю. Апальков - Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I.

- Название:Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Апальков - Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I. краткое содержание

В монографии собраны и систематизированы опубликованные в открытой печати работы специалистов, связанных с проектированием, постройкой и эксплуатацией отечественных лодок после завершения Второй мировой войны и вплоть до распада Советского Союза. В ней описаны все проекты, в том числе и нереализованные, рассказано об истории их создания, технических особенностях и всех модернизациях, а также о зарубежных аналогах. Кроме того, дана краткая оценка тактических свойств. Представлены схемы внешнего вида, продольные разрезы проектов и каждой их модификации. В монографии также содержатся сведения обо всех построенных в этот период отечественных лодках. Приведены данные об их названиях, заводских номерах, датах постройки, вывода из боевого состава и исключения из списков флота, а также о важнейших этапах эксплуатации. Описаны наиболее характерные аварии и катастрофы.

Подводные лодки советского флота 1945-1991 гг. Монография, том I. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На лодке имелось 14 бескингстонных ЦГБ, причем роль средней группы (позволявшей кораблю всплывать в позиционное положение) играли четыре из них (№5, №6, №7 и №9). ЦГБ продувались ВВД, а концевые группы, кроме того, – отработанными газами ДГ. Так как предполагалось, что АПЛ будет обладать большими подводными скоростями и даже при малых углах перекладки рулей у нее может быть превышен допустимый дифферент, то было принято решение установить две пары кормовых горизонтальных рулей – малых (МКГР) для больших скоростей и больших (БКГР) – для скоростей не более 16 уз. Подобные решения впоследствии были реализованы на всех отечественных ракетных ПЛ.

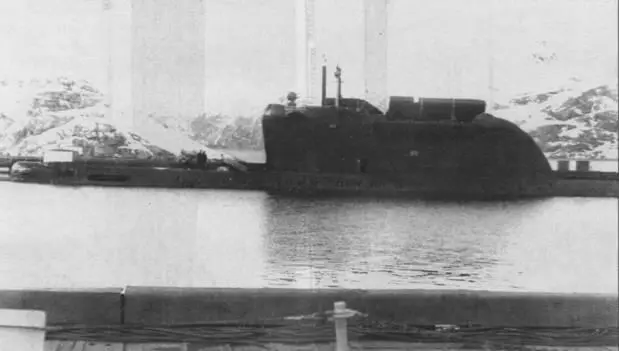

Одна из АПЛ пр. 658М СФ в базе. Хорошо просматриваются открытые крышки ракетных шахт и поднятый антенный пост астронавигационного перископа «Сегмент».

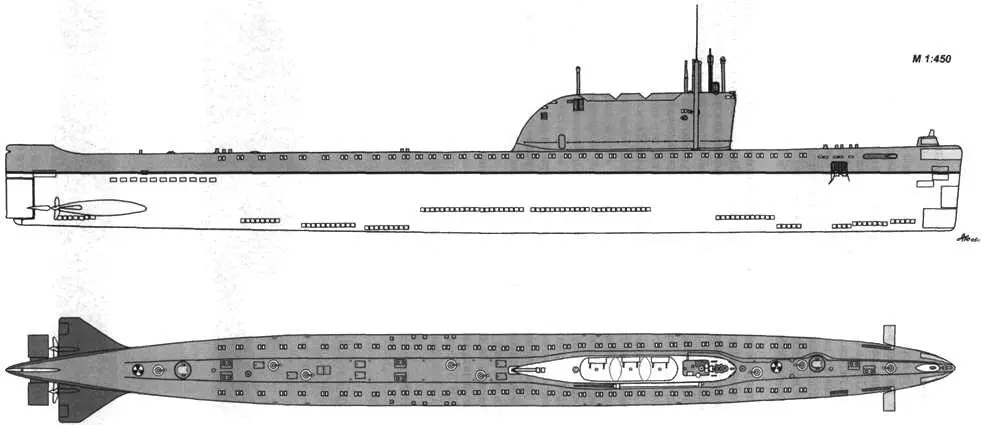

Внешний вид АПЛ пр. 658

Обводы легкого корпуса обеспечивали кораблю высокие ходовые качества в подводном положении, а также достаточные мореходные качества в надводном положении, что бьшо важным для процесса боевого использования ракетного оружия. В отличие от прототипа у АПЛ пр. 658 была принята заостренная форма (а не торпедооб- разная) носовой оконечности легкого корпуса. Она вместе с формой обтекателей антенн ГАС во многом повторяла форму носовой оконечности ДЭГШ пр. 629 (или пр. 641). Интересно то, что на АПЛ пр. 658удалось сократить размеры ограждения по сравнению с размерами ограждения ДЭПЛ пр. 629: по длине на 3,9 м (24 против 27,9 м) и по ширине на 0,4 м (3,5 против 3,9 м). По длине это осуществили за счет применения цилиндрической (вместо эллиптической) прочной рубки, более компактного размещения выдвижных устройств и придания ее кормовой оконечности лимузиннои формы, а по ширине – за счет новой конструкции приводов крышек ракетных шахт.

В процессе модернизации по пр. 658М на кораблях заменялись ракетные шахты, счетно-решающие приборы (системой «Изумруд»), корабельные приборы повседневного и предстартового обслуживания (КСППО) и навигационный комплекс (комплексом «Сигма-658» в обеспечении астронавигационного перископа «Сегмент»). Кроме того, вводился автомат пеленга и дистанции (система «Ставрополь»).

БР Р-13 обладала дальностью полета 600 км и представляла собой одноступенчатую ракету, оснащенную двухрежимным ЖРД, а также отделяемой в полете моноблочной головной частью с СБЧ (тротиловым эквивалентом 1,5 Мт). Двигатель имел пять камер, четыре из которых являлись маршевыми рулевыми и управлялись бортовой инерциальнои системой управления. В конце активного участка полета ракеты ее головная часть отделялась при помощи порохового толкателя.

На корабле Р-13 хранилась в вертикальной шахте, оснащенной рычажно-пружинным амортизационным устройством (обеспечивавшим защиту от перегрузок). Старт производился в надводном положении при состоянии моря до 5 бАПЛов с амплитудой бортовой качки 12°, без ограничения скорости хода. Предстартовая подготовка начиналась, когда корабль еще находился в подводном положении, и продолжалась около двух часов. После того, как лодка всплывала, открывалась крышка шахты и ракета на пусковом столе при помощи лебедки поднималась по направляющим (по которым скользил стол) к ее верхнему срезу. Старт ракеты и ее ориентация на цель осуществлялись при помощи бортовых систем, корабельных счетно-решающих приборов и навигационного комплекса, а также поворотом пускового стола. После старта стол опускался, и крышка шахты закрывалась. Процесс пуска одной ракеты занимал 13-14 минут. Следующая ракета могла быть запущена примерно через пять минут после старта предшествующей ракеты.

К-19 во время государственных испытаний (из тактического формуляра)

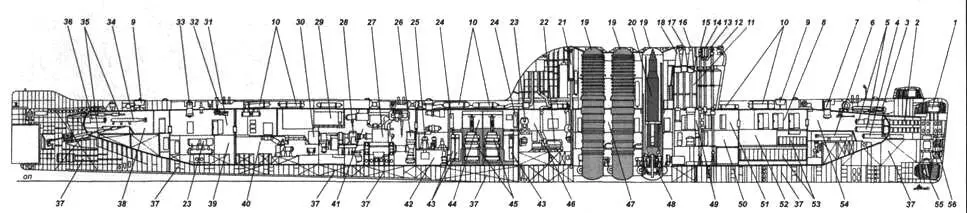

Продольный разрез АПЛ пр. 658:

1 – антенна ГАС «Плутоний»; 2 – антенна ГАС МГ-25; 3 – носовой горизонтальный руль; 4 – носовой 400-мм ТА; 5 – 533-мм ТА; 6 – запасная 400-мм торпеда; 7 – носовой входной люк; 8 – каюты офицеров и кают-компания; 9 – аварийные буи; 10 – баллоны системы ВВД; 11 – прочная рубка; 12 – ходовая рубка; 13 – ПМУ АП РЛК «Альбатрос»; 14 – ПМУ радиопеленгатора ПР-1; 15 – ПМУ СОРС «Накат» и станции опознавания «Нихром»; 16 – ПМУ перископа ПР-12; 17- перископ ПЗНГ-8; 18- перископ ПЗН-7; 19- шахта комплекса Д-2; 20 – БР Р-13; 21 – ПМУ устройства РКП; 22 – дизель-генератор; 23 – холодильные машины; 24 – компенсаторы объема; 25 – главный циркуляционный насос; 26 – маневровое устройство; 27 – главная паровая турбина; 28 – главная зубчатая передача; 29 – пост управления главной энергетической установкой; 30 – шинно-пневматическая муфта; 31 – кубрики личного состава; 32 – якорный шпиль; 33 – кормовой входной люк; 34 – запасная 400-мм торпеда; 35 – приводы кормовых рулей; 36 – кормовой 400-мм ТА; 37 – ЦГБ; 38 – десятый (кормовой торпедный) отсек; 39 – девятый (кормовой жилой и вспомогательных механизмов) отсек; 40 – восьмой (электромеханический) отсек; 41 – седьмой (турбинный) отсек; 42 – шестой (вспомогательных механизмов) отсек; 43 – парогенераторы; 44 – пятый (реакторный) отсек; 45 – реакторы; 46 – четвертый (вспомогательных механизмов) отсек; 47 – третий (ракетный) отсек; 48 – стартовый стол с механизмами рычажно-пружинной амортизации; 49 – центральный пост; 50 – гиропост; 51 – штурманская рубка; 52 – второй (жилой и аккумуляторный) отсек; 53 – группы АБ; 54 – первый (носовой торпедный) отсек; 55 – антенна ГАС «Арктика-М»; 56 – антенна станции МГ-10.

В соответствии с ТТЗ, Р-13 должны были подаваться на носитель лишь с одним окислителем и заправляться топливом из специальных прочных цистерн (расположенных в ограждении, т.е. вне прочного корпуса) в процессе предстартовой подготовки. Благодаря такому подходу повышалась длительность и надежность хранения ракет на лодках, но увеличивалось (до двух часов) время предстартовой подготовки. Поэтому на практике, Р-13 заправлялась топливом в процессе подачи на лодки, сразу после установки на пусковой стол.

Р-13 приняли на вооружение в октябре 1960 г. Хотя эта ракета полностью отвечала всем требованиям ТТЗ, в середине 60-х годов, учитывая уровень развития сил и средств ПЛО вероятного противника, она оказалась морально устаревшей из-за сравнительно небольшой дальности полета и способа стрельбы. Последний недостаток признавался наиболее существенным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: