Михаил Свирин - Танковая мощь СССР часть I Увертюра

- Название:Танковая мощь СССР часть I Увертюра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, ЭКСМО

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Свирин - Танковая мощь СССР часть I Увертюра краткое содержание

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

Танковая мощь СССР часть I Увертюра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

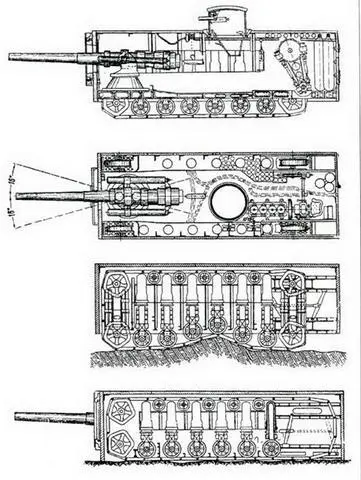

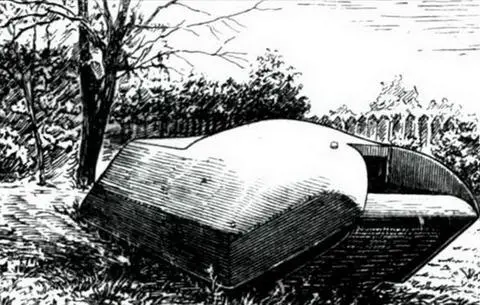

Изобретатель предполагал применение в танке пневматической подвески, которая была особо привлекательной для машины такой массы ввиду ее «двойного действия». Ведь в случае медленных колебаний благодаря единому объему пневмосистемы по бортам подвеска работала на манер блокированной, а в случае быстрых колебаний как индивидуальная. Наличие пневматической подвески позволяло изобретателю регулировать клиренс машины, в случае необходимости даже опуская корпус на грунт. Это предполагалось производить в случае сильного огня противника для зашиты ходовой части, а также при производстве выстрела. чтобы разгрузить ходовую часть от сильной отдачи.

Компоновка танка В. Менделеева и схема действия его подвески, 1911-1915 гг.

Для переброски на большие расстояния машина, имевшая, но расчетам, максимальную скорость на дорогах 24,8 км/ч и запас хода около 50 км. должна была устанавливаться на «железнодорожные скаты» (специальные тележки с железнодорожными колесами), на которых ее передвижение могло осуществляться своим ходом или при помощи тягового паровоза. Причем на такой форме транспортирования изобретатель настаивал особо, написав в пояснительной записке: «Приспособленность машины перемещаться вдоль железнодорожного пути существенно необходима для нее потому, что если имеющиеся понтонные и шоссейные мосты не выдерживают ее веса, то остаются железнодорожные, которые ее вес вполне выдерживают и габарит которых больше габаритов машины».

Вспомогательное вооружение танка предполагалось в виде станкового пулемета «максим», установленного во вращающейся башенке, расположенной посередине корпуса, которая могла убираться при сильном обстреле внутрь танка при помощи пневматического привода.

Интересной особенностью танка было то, что в нем помимо двух основных постов управления (для движения вперед и назад) были предусмотрены также два резервных, которые могли использоваться при порче механизмов основных постов управления, а также их разрушении при обстреле.

Хочется отметить, что проект был весьма революционным для своего времени, что многие идеи, изложенные в нем, увидели свет лишь спустя десятилетия. Однако именно эта революционность во многом и послужила тому, что стоимость танка была сравнима со стоимостью хорошей подводной лодки, и потому проект, предложенный военному ведомству в начале 1916 г., конечно же интереса не вызвал.

Кроме того, в расчетах изобретателя были обнаружены ошибки с определением тяговых характеристик и скорости движения, которая, как написал автомобильный инженер Дорофеев, «при такой значительной тяжести и небольшой мощности мотора… не может превышать 3 верст в час».

Осенью 1916 г., видимо, после ознакомления с сообщениями об английских танках, В. Менделеев предложил военному ведомству проект новой боевой машины, отличавшейся от предыдущей значительно меньшей массой (не свыше 100 т), меньшей толщиной брони (2-3 дюйма – 50-76 мм), но усиленным вооружением из 127-мм английской пушки и двух пулеметов «максим» во вращающихся башенках. Несмотря на попытку удешевления конструкции, слож ность ее все-таки оставалась «весьма и весьма значительной», и потому к изготовлению и этот вариант принят не был. Проект танка В. Менделеева не был одиноким до боев на Сомме, но выделялся среди таковых именно степенью проработки и реальным уровнем воплощения конструкции. И все же лавры первых воплощенных в металле отечественных боевых вездеходных машин принадлежат не ему.

А. Пороховщиков (слева) возле «Вездехода» во время испытаний, 1915 г.

9 января 1915 г. главный начальник снабжения Северо-Западного фронта генерал Ю. Данилов изучил предложение изобретателя А. Пороховшикова по изготовлению машины для нужд действующей армии. Предложение было подкреплено чертежами и сметой изготовления опытного образца. Суть его состояла в установке на переделанном шасси автомобиля «Форд-Т» под его днищем двух бесконечных вездеходных лент, чтобы можно было передвигаться на нем как по дорогам, так и по целине (в том числе по песку и по снегу). Для поворота на твердом грунте предполагалось использовать два поворотных колеса, расположенных в носовой части по боргам с приводом от рулевой колонки автомобильного типа, а также и подтормаживая нем одной из соответствующих лент. Передняя часть вездеходных лент должна была быть приподнята для улучшения проходимости препятствий. В мягком же грунте «поворотные колеса должны погружаться в грунт, а поворот осуществляться за счет поворачивающего эффекта погруженных колес и подтормаживания одной из опорных вездеходных лент».

Такая схема была сочтена сложной в реализации, и потому к изготовлению приняли упрошенный вариант – с одной вездеходной гусеничной лентой полкорпусом машины. Для опытного образна, предназначенного для проверки правильности идеи, не имело существенного значения большее или меньшее совершенство движителя. Решающими тут были стоимость и сложность его изготовления.

13 января 1915 г. постройка «машины, полезной в военном деле», названной «Вездеход», была санкционирована. На его изготовление выделялось 9660 рублей и 25 мастеровых, а уже I февраля в Рижских авторемонтных мастерских начались работы по созданию опытного образца.

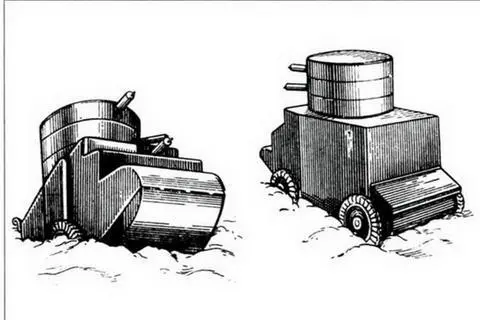

«Вездеход»во время испытаний на полковом дворе. Рисунок выполнен с фотографии. 1915 г.

Рисунок модели«Вездехода №2». Январь 1917г.

К маю 1915 г. машина в основном была построена. Не хватало лишь броневого корпуса, который на испытаниях планировалось заменить балластом из мешков с песком. 18 мая состоялись первые официальные испытания, а 20 июля «Вездеход» был показан комиссии Северо-Западного фронта, которая в акте № 4563 зафиксировала следующее:

«…Оказалось, что означенный «вездеход» легко идет по довольно глубокому песку со скоростью около двадцати пяти верст в час; в дальнейшем «Вездеход» перешел на среднем ходу канаву с пологими откосами шириной по верху 3 метра и глубиной около I аршина… Все значительные выбоины и неровности «полкового двора», где производились испытания, «Вездеход» брал легко на полном ходу. Поворотливость вполне удовлетворительная ; в общем «Вездеход» прошел по грунту и местности, непроходимым для обыкновенных автомобилей.»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: