Александр Павлов - Гремучие змеи океанов

- Название:Гремучие змеи океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Литограф

- Год:1999

- Город:Якутск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Павлов - Гремучие змеи океанов краткое содержание

Не обладающие суперхарактеристиками, не выделяющиеся гигантскими размерами, не получившие звучных юбилейных названий, лодки проекта 670 незаслуженно оттеснены на второй план, даже вполне героические походы и дела в период их напряженной службы оставались в тени. С 25 июля 1977 года их из крейсерских переклассифицировали в большие, с изменением индекса на "Б", затем с января 1978 возвратили статус крейсерских, а в 1991-92 уже окончательно они низводятся до "больших" со всеми вытекающими последствиями – оплатой, престижем и т.д. В одночасье их вывели в отстой, списали – пройдет совсем немного времени и может статься, что в славной истории Советского ВМФ им и места не останется… Не берусь назвать все фамилии, полностью раскрыть все тонкости конструкции и перипетии службы – задачей данного труда считаю краткое ознакомление с удачным проектом, с "гремучими змеями" морей и океанов, как их опасливо называли моряки флотов, противостоящих нам на морских дорогах в 70-е годы.

Гремучие змеи океанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

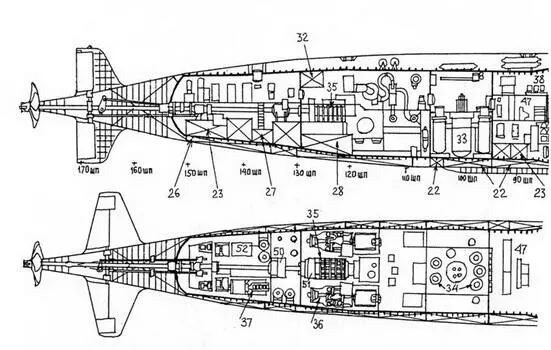

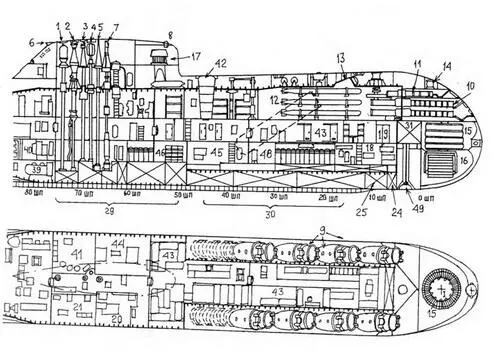

Шестой отсек – турбинный (ГТЭА-631), седьмой отсек – электромеханический, здесь же располагался привод для двух водометов по 270 кВт, которые давали скорость до 5 узлов в подводном положении. Энергоустановка разрабатывалась специально в ОКБМ, которым руководил И.И. Африкантов, а затем Ф.М. Митенков и была максимально унифицирована с проектом 671.

ВЫДВИЖНЫЕ УСТРОЙСТВА: 1. Станция радиолокационной разведки МРП-10 "За- лив-П"; 2. Устройство для работы компрессора под водой (воздушная шахта); 3. Радиолокационная станция кругового обзора РЛК-101 "Альбатрос"; 4-пеленгатор "Весло-П"; 5. Антенна связи "Тополь"; 6. Желоб для укладки штыревой антенны "Искра"; 7. Перископ ПЗНС-10; 8. Топовый огонь.

ВООРУЖЕНИЕ: 9. ПУ СМ-97 для ракет "Аметист"; 10. Торпедные аппараты 533 мм; 11. Торпедные аппараты 406 мм; 12. Торпеды на стеллажах; 13. Торпедопогрузоч- ный люк.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: 14. НОК; 15. Прибор №1-1 ГАК "Керчь"; 16. Гидроакустическая антенна; 17. Прибор 1-3 ГАК; 18. Пост гидроаккустики; 19. Пост предстартовой подготовки ракет "Аметист"; 20. Рубка связи; 21. Рубка аппаратуры радиоразведки;

ЦИСТЕРНЫ: 22. Биологической защиты; 23. Питательной воды; 24. Кольцевого зазора; 25. Торпедозаместительная; 26. Топливная; 27. Масляная; 28. Турбинного масла; 29. Уравнительные; 30. Прочно-балластные; 31. Дифферентная; 32. Теплый ящик;

ПОМЕЩЕНИЯ и АГРЕГАТЫ: 33. Реактор; 34. Парогенераторы; 35. Редуктор; 36. Автономные турбогенераторы; 37. Дизель-генератор; 38. Отсек ГРЩ и преобразователей; 39. Узел гидравлики; 40. Холодильная машина; 41. Гиропост; 42. Всплывающее спасательное устройство; 43. Каюты; 44. Пульты "Аметиста"; 45. Камбуз; 46. Провизионная; 47. Пульты ГЭУ; 48. Изолятор, гальюн; 49. Якорь; 50. Упорный подшипник; 51. Соединительная зубчатая муфта МЗС 75; 52. Испарители.

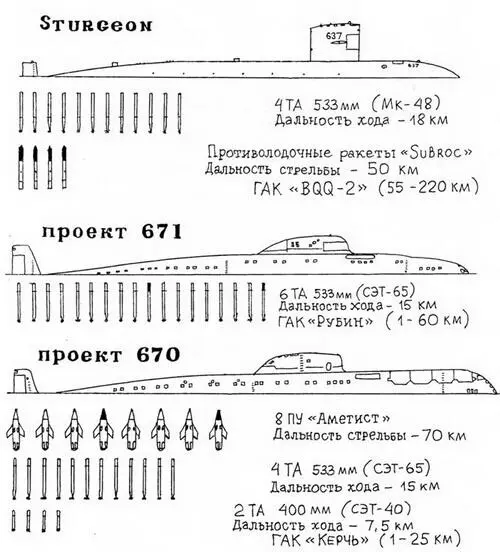

Схемы, дающие наглядное сравнение боевых возможностей головных атомных подводных лодок СССР и США вступивших в строй в 1967-1968 годах. Нужно только иметь в виду, что аналогов 670 в те годы не было. Только через 10 ле7 наша акустика догнала американскую. А американцы – через 10 лет смогли оснастить свои лодки противокорабельными ракетами "Гарпун" с подводным стартом. Значительное преимущество гидроакустики на лодках-охотницах США позволило им довести срок непрерывного слежения до 47 суток (п/л "Лапон").

Хотя вопрос снижения шумности не ставился в числе первоочередных, все наиболее необходимые мероприятия были выполнены: применена звукоизолирующая амортизация механизмов, фундаменты механизмоб, переборки и палубные настилы облицованы вибродемпфирующими покрытиями, предусмотрено размагничивающее устройство. Вначале устанавливался обычный пятилопастный винт, затем малошумные четырехлопастные гребные винты по типу "тандем" (один за другим), диаметром 3,92 и 3,82 м. Скорость подводная – 26 узлов и надводная – 10 узлов, что связано уже не сколько с мощностью, сколько с кавитацией винтов у поверхности воды.

Носовые горизонтальные рули по условиям общего расположения впервые были сдвинуты практически в среднюю часть корпуса, что позволило уменьшить до минимума дифференты от перекладки рулей при изменении глубины, и увеличило безопасность при их заклинивании: в этом случае лодка не "входила в пике", а просто меняла глубину погружения. Наряду с хорошими маневренными качествами отмечалась сложность осуществления срочного погружения, иногда с частичным заполнением цистерны быстрого погружения (ЦБП) – позднее перед рубкой стали появляться гидродинамические стабилизаторы для компенсации излишней плавучести носа.

Источниками электроэнергии были два размещенных в 6 отсеке автономных турбогенератора ТМВВ-2 мощностью по 2000 кВт (для тока напряжением 380в, частотой 50 Гц) и один дизель-генератор на 500 кВт (в 7 отсеке), с дистанционной автоматизированной системой управления "Ока".

Основным вооружением атомной подводной лодки проекта 670 был впервые в мире сконструированный для подводного старта ракетный комплекс "Аметист" (главный конструктор И.М. Иоффе), в составе восьми ракет в стационарных пусковых установках СМ-97, расположенных снаружи прочного корпуса, под углом 32,5 градуса к горизонту, а также системы управления стрельбой "Аметист" с аппаратурой контроля и предстартовой подготовки. Ракета 4К-66 твердотопливная, общая масса 2,9 тонн, дальность стрельбы 80 км, скорость полета 1 160 км/час на высоте 50-60 метров.

Как уже говорилось, проектирование лодки и ракетного комплекса шло параллельно, контрольные испытания "Аметиста" были успешно завершены с подводной лодки К-43 к 1 ноября 1967 года, окончательно на вооружение новый комплекс был принят постановлением ЦК и Совмина СССР от 3 июня 1968 года, после проведения всесторонних испытаний.

Стрельба производилась следующим образом: контейнер предварительно затапливался ("мокрый" старт), включались пороховые стартовые двигатели – после выхода ракеты из контейнера и на подводной траектории с выходом на поверхность автоматически раскрываются крылья и запускаются четыре стартовых двигателя воздушной траектории, по заданной программе крылатая ракета делает эволюции в вертикальной плоскости ("горка"), по сигналам баро – и высотомеров выходит на заданную высоту, включает маршевый двигатель 293-П. Мог устанавливаться дальний или ближний режим дальности стрельбы (за счет уменьшения или увеличения скорости ракеты). Автономная бортовая система управления состояла из автопилота, высотомеров, радиолокационной головки самонаведения. После включения ГСН аналоговая вычислительная машина выбирала наиболее крупную отметку и наводила на нее ракету. Залп по такой цели, как авианосец, предполагался смешанным, по две ракеты в залпе имели спецбоеприпас, остальные шли с обычной боевой частью по 1000 кг.

По американским разведданным, в СССР было изготовлено 44 ракеты SS-N-7 в ядерном исполнении (по 4 на одну лодку) и 264 в обычном снаряжении, в том числе и практические, что составляет 3 полных боекомплекта.

Несмотря на то, что предполагаемые цели должны были быть крупными, на учениях бывали случаи, что ракеты, настроенные соответствующим образом, наводились на едва заметные объекты, типа якорной бочки, что было определенным недостатком (так называемая неизбирательность наведения). Надо лишь учесть, что основной впервые решаемой (и успешно решенной) проблемой в данном случае был все же подводный старт. Стрелять можно было с глубины до 30 метров, при скорости не выше 5,5 узлов, волнении моря не более 5 баллов, двумя залпами с минимальным интервалом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: