Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Название:Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Стимул-СТ

- Год:2010

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:5-88022-175-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания краткое содержание

Век назад, 7 июля 1909 г., оборвалась нить жизни талантливого молодого учёного Вальтера Ритца, успевшего за 31 год своей жизни сделать очень многое в науке. До сего дня в спектроскопии пользуются комбинационным принципом Ритца, а в физике, математике и технике — вариационным методом Ритца. Однако его другие ещё более важные научные разработки преданы забвению ввиду их расхождения с догматами теории относительности и квантовой физики. Это — разработанные Вальтером Ритцем в 1908 г, за год до смерти баллистическая теория и магнитная модель атома. Скоропостижная трагическая гибель учёного помешала ему довести до конца и доказать эти фундаментальные концепции света и атомов, электромагнетизма и гравитации. В результате имя и теории Ритца вскоре были забыты хотя именно баллистическая теория легко красиво и наглядно объясняет многие загадки природы. Дабы восстановить историческую справедливость и напомнить о незаслуженно забытом научном и жизненном подвиге Вальтера Ритца была написана эта книга, где автор популярно изложил и развил с учётом уровня современной науки Баллистическую Теорию Ритца.

Баллистическая теория Ритца и картина мироздания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, универсальная кинетическая электродинамика Ритца, построенная в 1908 г., во-первых, наглядно объясняет все электродинамические эффекты. Во-вторых, сводит магнитные, гравитационные, ядерные и другие взаимодействия — к электрическим, а те в свою очередь, — к чисто механическим. В-третьих, открывает доселе неисследованные направления развития науки, позволяет познать структуру частиц, электрона, разгадать загадки антиматерии, космоса, построить единую теорию взаимодействий. Именно баллистическая теория и альтернативная электродинамика Ритца позволит вывести науку из тупика, в котором она ныне пребывает, по вине теории относительности и квантовой механики. Лишь преждевременная гибель Вальтера Ритца 7 июля 1909 г. в возрасте 31 года, вскоре после публикации его теории, помешала ему добиться признания и развития БТР. Идеи Ритца на целый век опередили развитие науки и лишь сейчас обрели строгое обоснование, как в космосе, так и в микромире. Электродинамика Ритца — наиболее общая из теорий, объясняющая весь универсум.

§ 3.17 Проверка БТР с помощью ядерной физики

Теория Ритца затронула бы всю известную нам картину ядерных сил и, следовательно, ядерных энергий… С позиций логики, прежде чем использовать эксперимент в качестве опровержения теории Ритца, следует ещё доказать, что он демонстрирует растяжение времени, если его интерпретировать целиком на базе теории Ритца… Мы должны быть осторожны при выборе свидетельств, которые привлекаем для решения спора между двумя столь фундаментальными теориями со столь различными концептуальными базами как у теорий Ритца и Эйнштейна.

Дж. Фокс, "Свидетельства против эмиссионных теорий" [2]Теперь, когда в общих чертах стало понятным строение ядер и элементарных частиц, можно рассмотреть эксперименты по проверке БТР в области физики высоких энергий [153]. Дело в том, что в микромире, также как в мегамире (§ 2.9), несогласие с теорией Ритца возникало лишь от неверного представления картины явлений и непонимания учёными сущности теории Ритца [2]. Рассмотрим, к примеру, некорректную попытку проверить БТР и второй постулат СТО с помощью распада быстродвижущихся пионов. В таких опытах сравнивали времена прибытия гамма-лучей распада к двум счётчикам, установленным на равном удалении от подвижного источника. Поскольку скорость пионов достигала 0,2 c , полагали, что, по баллистическому принципу, она увеличит скорость одного гамма-луча и вычтется из скорости противоположного. Это привело бы к запаздыванию регистрации второго сигнала, хотя на деле сигналы регистрировались одновременно, вопреки БТР [153]. Но, согласно БТР, π 0-мезоны распадаются отнюдь не на гамма-кванты, а на гамма-мезоны (гаммоны), — нейтральные частицы с массой в 66 электронных (Рис. 116). Поэтому, источником гамма-лучей служат вовсе не летящие пионы, а неподвижные ядра мишени (§ 3.7), возбуждённые столкновением с гаммонами (Рис. 136). Так что, гамма-лучи не наследуют скорости пионов, а, вылетая из ядер со скоростью c , одновременно приходят к счётчикам. Не противоречат БТР и другие ядерные опыты, где неверно найдены скорости источников.

Рис. 136. Бомбардировка водородной мишени, вылет пионов, их распад на гаммоны и выброс гамма-лучей.

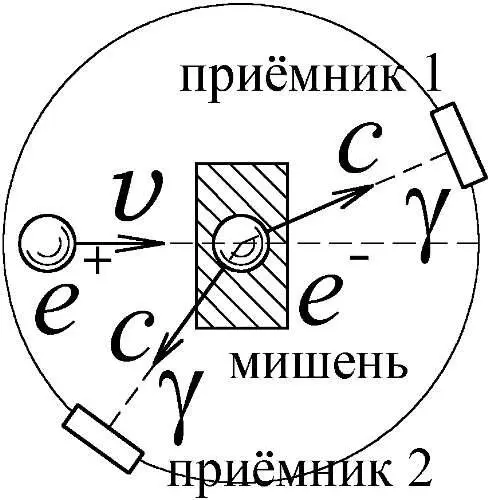

Неудивительно, что из неверного представления картины распада, основанного на СТО, делаются и неверные выводы, противоречащие БТР и подтверждающие теорию относительности. Точно так же, для проверки баллистического принципа пробовали использовать процесс аннигиляции [2, 136, 153]. В этом опыте измерялась разница между временем прихода к двум приёмникам — импульсов гамма-излучения, от аннигиляции движущегося позитрона с электроном (Рис. 137). Приёмники располагались в разных направлениях, которые выбирались таким образом, чтобы улавливать гамма-кванты, рождённые электронами, летящими с определённой скоростью. В системе отсчёта, движущейся со скоростью центра масс аннигилирующих частиц, гамма-кванты разлетались бы в точно противоположных направлениях. Но, в лабораторной системе отсчёта, за счёт движения аннигилирующей пары и сложения скорости гамма-квантов со скоростью источника, эти направления меняются и образуют уже угол, отличный от 180°. Если б скорость гамма-лучей зависела от скорости аннигилирующей пары, то одного приёмника излучение достигало бы раньше, чем другого, чего не наблюдалось. При этом, полагали, что позитрон врезается в электрон на полной скорости, а излучающая гамма-кванты пара будет двигаться со скоростью V ~0,6 c . Но это, как раз, — сомнительно, поскольку с неподвижным электроном аннигилировать способен лишь заторможенный позитрон, а летящий со скоростью V ~ c просто не успеет прореагировать с электроном и промчится мимо. Точно так же, с ядрами взаимодействуют лишь медленные нейтроны, для чего их и тормозят в замедлителях реакторов.

Рис. 137. Сравнение времён регистрации гамма-лучей.

Вдобавок, в БТР аннигиляция выглядит совсем иначе, чем в СТО. Как было показано выше (§ 1.16), аннигиляция представляет собой не процесс уничтожения электрона и позитрона, а лишь их схождение по спирали — до расстояния равного, классическому радиусу электрона, с образованием электрон-позитронного диполя. Это быстрое движение зарядов по спирали и порождает аннигиляционное γ-излучение, имеющее вид обычной сферической волны, а не пары гамма-квантов, летящих в противоположных направлениях (Рис. 42). Если ж учесть, что скорость v пары электрон-позитрон должна быть почти нулевой, скорость гамма-лучей сохранится равной c . Поэтому приёмники, расположенные под любыми углами, зафиксируют одновременное прибытие гамма-излучения и в рамках БТР. Опыт не противоречит теории Ритца. Таким образом, лишь неверное понимание ядерных процессов приводит к мнимому подтверждению теории относительности и опровержению БТР.

Известны и другие ядерные эксперименты (частично рассмотренные в статьях Дж. Фокса [2]), где измеряли скорость γ-излучения быстро летящих ядер, частиц и сравнивали её со скоростью света от неподвижных излучателей, но всякий раз решали, что скорость лучей не зависит от скорости источника. И всё же баллистический принцип выполнялся, поскольку физики либо сильно завышали скорость источников излучения (косвенно и ошибочно найденную из теории относительности), либо недооценивали переизлучение неподвижными ядрами среды, через которую шло γ-излучение (как в оптических опытах по БТР, § 1.13, § 2.9). Полагали, что высокоэнергичное гамма-излучение, в отличие от света, очень слабо взаимодействует со средой, а потому её рассеяние якобы и не влияло на скорость излучения. Но, если учесть наличие в каждом ядре многих тысяч электронов и позитронов (§ 3.9), служащих рассеивающими центрами, а также — ощутимое поглощение γ-излучения веществом, то взаимодействие гамма-лучей со средой и их показатель преломления может оказаться существенно выше, чем считалось. Поэтому, даже тонкий слой вещества может эффективно переизлучать гамма-лучи, снижая их скорость до значения c относительно среды по принципу Фокса. Это находит подтверждение в опытах с использованием эффекта Мёссбауэра, где сказывается влияние промежуточных слоёв вещества на скорость излучения (§ 1.18, § 1.19). Так что наличие на пути гамма-лучей воздуха или пластин вполне может погасить избыточную скорость лучей, сообщённую им быстро летящими источниками. А потому эксперименты, не выявившие этого избытка скорости, ничуть не противоречат теории Ритца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: