Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Название:Баллистическая теория Ритца и картина мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Стимул-СТ

- Год:2010

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:5-88022-175-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семиков - Баллистическая теория Ритца и картина мироздания краткое содержание

Век назад, 7 июля 1909 г., оборвалась нить жизни талантливого молодого учёного Вальтера Ритца, успевшего за 31 год своей жизни сделать очень многое в науке. До сего дня в спектроскопии пользуются комбинационным принципом Ритца, а в физике, математике и технике — вариационным методом Ритца. Однако его другие ещё более важные научные разработки преданы забвению ввиду их расхождения с догматами теории относительности и квантовой физики. Это — разработанные Вальтером Ритцем в 1908 г, за год до смерти баллистическая теория и магнитная модель атома. Скоропостижная трагическая гибель учёного помешала ему довести до конца и доказать эти фундаментальные концепции света и атомов, электромагнетизма и гравитации. В результате имя и теории Ритца вскоре были забыты хотя именно баллистическая теория легко красиво и наглядно объясняет многие загадки природы. Дабы восстановить историческую справедливость и напомнить о незаслуженно забытом научном и жизненном подвиге Вальтера Ритца была написана эта книга, где автор популярно изложил и развил с учётом уровня современной науки Баллистическую Теорию Ритца.

Баллистическая теория Ритца и картина мироздания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

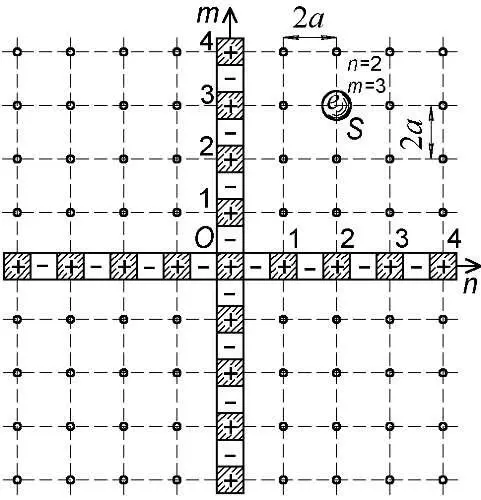

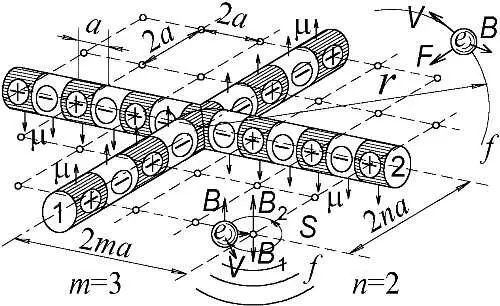

Рис. 97. Сетка и узлы, в которых могут находиться электроны в крестовине.

Крестовины могут нарастать так же естественно, как отдельные стержни. Крест мог бы образоваться из двух "слипшихся" стержней. Но, скорее, электрон-позитронные цепочки, стержни, оси и кресты растут, "кристаллизуются" от неких центров, ядер, подобно тому, как это происходит с настоящими кристаллами, дендритами, и, особенно, — снежинками, симметрично нарастающими от неких центров и ядер кристаллизации. Этими центрами могут быть ядра атомов, их протоны и нейтроны. Тем более, что они, как покажем (§ 3.9), могут содержать тысячи позитронов и электронов; в нейтроне их поровну, а у протона позитронов на один больше. Именно ядра могут поставлять необходимые для роста крестовины частицы.

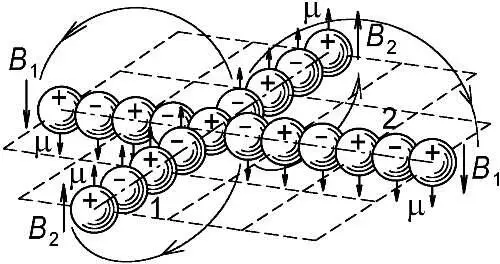

При "кристаллизации" креста, как и при росте поликристаллов железа, магнитные моменты частиц поначалу ориентируются случайным образом. Но, если в одном стержне случайно окажется чуть больше частиц с моментом, направленным вверх, то его магнитное поле заставит некоторые частицы второго стержня повернуться так, чтобы их моменты, ориентируясь вдоль линий поля, направились вниз. Тогда, и этот стержень создаст поле, в свою очередь побуждающее больше частиц первого стержня повернуться вверх. И так постепенно, путём подобной самоорганизации, магнитные моменты обоих стержней упорядочатся, так что первый стержень образует в плоскости креста поле направленное вниз, а второй — вверх (Рис. 98). В действительности, такая модель атома имеет много общего с первой моделью атома Дж. Дж. Томсона [49, 50], а также с реально наблюдаемой в опытах самоорганизацией магнитных систем. Ведь Томсон исходно строил как раз структурную модель атома, основываясь на ныне незаслуженно забытых опытах с плавающими магнитами, выполненных А. Майером ещё в конце XIX в. [50].

Эти опыты заключались в следующем [78]. В сосуде с водой плавали пробки, в которые были вставлены слегка выглядывавшие из них намагниченные иглы. Полярность видневшихся концов игл была на всех пробках одной и той же. Над этими пробками на высоте около 60 см располагался противоположным полюсом цилиндрический магнит, и иглы притягивались к магниту, одновременно отталкиваясь друг от друга. В итоге эти пробки самопроизвольно образовывали различные равновесные геометрические конфигурации. Если пробок было 3 или 4, то они располагались в вершинах правильного многоугольника. Если их было 6, то 5 пробок плавали в вершинах многоугольника, а шестая оказывалась в центре. Если же их было, к примеру, 29, то одна пробка опять-таки находилась в центре фигуры, а остальные располагались вокруг неё кольцами: в ближнем к центру кольце плавали 6, в следующих кольцах по мере удаления от центра соответственно 10 и 12. Поэтому Томсон решил, что похожий центральный магнитный механизм (ядро) задаёт размещение электронов в атоме, чем и объясняется электронно-оболочечная структура атома и правильная структура таблицы Менделеева (§ 3.3). Да и сам А. Майер считал, что его простой опыт может служить моделью строения атомов и молекул.

Всё это очень близко к идеям Ритца, представлявшего атом в виде организующегося в правильную структуру набора магнитов с ядром, координирующим положения и движения электронов. Интересно, что и Томсон, ссылаясь на опыты Майера, считал основой атома некое ядро, центральный магнит, возле которого электроны занимают устойчивые положения и колеблются, каждый со своей характерной частотой, подобно поплавкам в опыте Майера при выводе их из равновесия. Эту ядерную гипотезу Томсона разовьёт поздней его ученик Э. Резерфорд, но уже — в рамках ошибочной планетарной модели атома, опрометчиво принятой физиками. Сходство взглядов Ритца и Томсона прослеживается ещё и в том, что Томсон, как физик-классик, поддерживал баллистический принцип [6, 93]. Интересно, что и другой известный специалист по баллистике и электромагнетизму, М.В. Остроградский, открывший теорему Остроградского-Гаусса в электростатике (§ 1.6), исследовал взаимодействие таких цепочек однотипных магнитов.

Рис. 98. Самоупорядочивание структуры крестовины в процессе её нарастания и взаимодействия частиц .

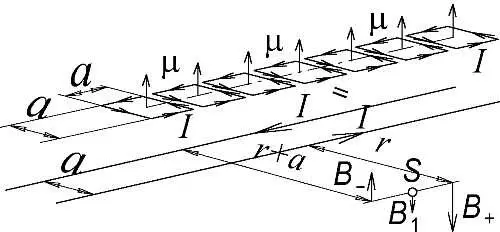

Рассмотрим теперь эту кристаллическую модель количественно и найдём магнитное поле крестовины, этого ядра атома. Поскольку каждую частицу в цепи можно уподобить витку с током I , магнитный момент которого Ia 2=μ, где a 2— площадь квадратного витка, то, будучи сложены вместе, витки дают то же поле, что у двух параллельных и противоположно направленных токов I (Рис. 99). Один ток, находящийся от точки S на расстоянии r 1, создаст в ней поле

B + =μ 0 I /2π r 1(μ 0— магнитная постоянная),

а другой, удалённый уже на расстояние r 1 +a , генерирует противоположно направленное поле

B — =μ 0 I /2π( r 1 + a ).

Их разность с учётом малости a даёт у первого стержня

B 1= μ 0 Ia /2π r 1 2= μ 0μ/2π ar 1 2.

То же поле

B 2= μ 0μ/2π ar 2 2,

но направленное противоположно, создал бы на расстоянии r 2второй стержень (Рис. 100). В целом на электрон, расположенный на расстоянии r 1=2 ma от первого стержня и r 2=2 na — от второго, действует поле

B = B 2- B 1= μ 0μ/8π a 3(1/ n 2–1/ m 2),

где n и m — произвольные целые числа 1, 2, 3…

Рис. 99. Расчёт магнитного поля B одной из осей крестовины эквивалентной двум токам.

Соответственно, частота колебаний электрона в таком поле и частота излучаемого им света

f = Be /2π M = Rc (1/ n 2–1/ m 2),

где постоянная R = e μ 0μ/16π 2 ca 3 M . Подобную формулу Ритц и вывел в 1908 г., исходя из своей магнитной модели атома, и сформулировал на её основе комбинационный принцип, согласно которому весь набор частот, излучаемых атомом, можно получить, придавая разные целые значения величинам n и m , комбинируя их в разных сочетаниях. Так, Ритц первым нашёл весь спектр частот атома водорода, даваемый известной формулой f = Rc (1/ n 2–1/ m 2), где коэффициент R носит название постоянной Ридберга.

Рис. 100. Два типа электронов в атоме: одни совершают малые колебания возле узлов, излучая свет; другие движутся по широким орбитам вокруг крестовины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: