Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 1.33. Бомбараировшики ТБ-3

Популярности самолета способствовали осуществленные на нем дальние перелеты: Париж — Гонконг (1924 г.), Сенегал — Бразилия (первый беспосадочный перелет через Южную Атлантику, 1927 г.), Париж — Нью-Йорк (1930 г.) и др. Около 1100 самолетов заказали французские ВВС. Бреге-19 поставлялся также в Польшу, Югославию, Румынию, Китай, Грецию, Аргентину, Турцию, Венесуэллу, Бразилию, выпускался по лицензии в Испании, Бельгии и Югославии. Всего было построено примерно 2400 самолетов.

Среди других одномоторных бомбардировщиков 20-х годов следует упомянуть английские Фейри-ЗЭ (1923 г.) и Хокер «Хорсли» (1927 г.), первый чехословацкий самолет-бомбардировщик Летов SM-1 (1921 г.). В аэродинамическом отношении эти угловатые двухстоечные бипланы заметно уступали «Бреге», и их максимальная скорость не превышала 200 км/ч. Соответственно и объем выпуска был значительно ниже — от 100 до 200 экземпляров. Все самолеты были снабжены двигателями водяного охлаждения.

В СССР в качестве легких бомбардировщиков использовали разведчики Р-1 и Р-5. Для этого под крылом н фюзеляжем подвешивались бомбы общим весом от 300 (Р-1) до 500 кг (Р-5).

Всего в 1931 г. на вооружении состояло более 2000 бомбардировщиков, в том числе в Англии — 824, во Франции — 824, в США — 468. в Италии — 242, в СССР — около 100, в Японии — 60. в Польше — 26 [11, с. 49; 9, с. 432]. Большей частью это были одномоторные машины.

Рис. 1.34. Турельная установка на самолете ТБ-3

Рис. 1.35. Легкий бомбардировщик Бреге-19

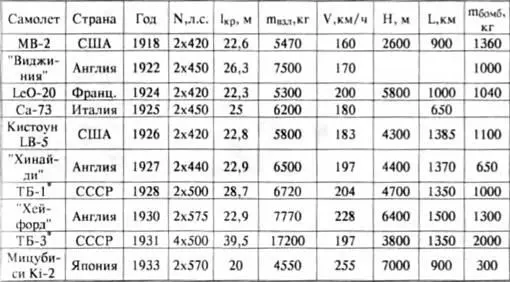

* Приведены данные вариантов с двигателями М-17

Разновидностью легкого бомбардировщика можно считать самолет-торпедоносец. Как известно, самолеты этого типа впервые появились в годы первой мировой войны [14, с. 293]. В этой области лидировала Англия, она же и осталась лидером в послевоенные годы. Ведущим производителем торпедоносцев после войны стала фирма Блекберн. Самолеты Блекберн «Дарт» и Блекберн «Рипон» (последний отличался возможностью складывания крыло назад при стоянке) были обычными бипланами с максимальной скоростью полета 170–200 км/ч (рис. 1.36). Их характерная особенность — шасси без поперечной оси между колесами, позволявшее подвешивать торпеду снизу между стойками шасси.

В США примером самолета-торпедоносца являлся Мартин ТЗМ/Т4М (1925 г.). До начала 30-х годов на вооружение военно-морской авиации США было поставлено 276 таких самолетов, причем на модификации Т4М, появившейся в 1927 г., двигатель водяного охлаждения фирмы Паккард был заменен на новый звездообразный двигатель Пратт-Уитни «Хорнет» мощностью 550 л.с. Взлетный вес этого самолета равнялся 3660 кг, максимальная скорость — 183 км/ч, дальность полета — 585 км. экипаж — 3 человека. По конструкции он представлял собой классический биплан и практически ничем не отличался от своих английских собратьев.

Дальнейшая дифференциация военных самолетов вела к увеличению разновидности стоящих на вооружении машин. Ото вызывало определенные сложности в подготовке летчиков, в обслуживании материальной части ВВС. Поэтому, наряду с проектированием специализированных боевых машин, были попытки создания «универсального» военного самолета. Одним из сторонников данной идеи был Л. Фоккер. Основываясь на конструкции военного биплана Фоккер-CV (1924 г.), он, путем установки на самолете до 10 типов моторов водяного и воздушного охлаждения мощностью от 230 до 650 л.с. и использования сменных крыльев площадью 28,8 и 39,3 м², создал целую гамму самолетов военного назначения: тренировочный для подготовки военных летчиков, истребитель, разведчик, легкий бомбардировщик [4, с. 17].

Концепция «универсального» самолета, к которой неоднократно обращались на протяжении всей истории авиации, имела ограниченное применение в практике. Неизбежной платой за «многофункциональность» являлось ухудшение летных качеств самолета по сравнению с характеристиками машины, специально спроектированной для решения определенной задачи.

Сравнение основных параметров «типичных» самолетов последних лет первой мировой войны и конца 20-х годов показывает, что развитие летных характеристик происходило весьма медленно. За рассматриваемой период скорость полета возросла в среднем на 50 км/ч, высота — на 1000–1500 м, дальность почти не изменилась. Еще медленнее происходил прогресс в области аэродинамического и весового совершенства: аэродинамическое качество повысилось всего на 10 %, весовая отдача практически не изменилась. Рост высотно-скоростных характеристик происходил, главным образом, за счет совершенствования авиадвигателей и, в меньшей степени, за счет увеличения нагрузки на крыло.

Из всего сказанного можно было бы сделать вывод, что в двадцатые годы самолет, по существу, не развивался, происходили лишь мелкие усовершенствования образцов авиационной техники периода первой мировой войны. Однако это неверно, т. к. в этот период в авиастроении произошло два важных нововведения: начали создавать специальные пассажирские самолеты и получили развитие цельнометаллические самолеты.

Рис. 1.36. Самолет-торпедоносец Блекберн «Дарт»

Зарождение пассажирской авиации

Пассажирские перевозки на самолетах начались вскоре после окончания мировой войны. На этот вид применения авиации возлагались большие надежды, т. к. за годы войны качество и надежность самолетов заметно возросли, увеличилась их грузоподъемность. В арсеналах западных стран имелось огромное количество ненужных теперь боевых летательных аппаратов, которые, как полагали, легко можно переделать в гражданские.

Регулярные пассажирские авиалинии в Европе начали действовать в начале 1919 г. (Берлин — Веймар; Париж-Брюссель; Париж — Лондон). В СССР развитие воздушных перевозок задержалось из-за гражданской войны. Первая пассажирская авиалиния Москва — Харьков была организована в мае 1921 г. 1 мая 1922 г. начала работу международная авиалиния Москва — Кенигсберг, которую обслуживало российско-германское общество воздушных сообщений «Дерулюфт». В том же году начались регулярные воздушные перевозки по маршруту Москва — Нижний Новгород, но продолжались они не долго из-за изношенности авиапарка нашей страны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: